作为生物专业学生迈向学术深造的关键门槛,考研真题的深度解析始终是备考环节中不可忽视的“战略地图”。通过对2016年生物考研真题的系统剖析,考生不仅能精准把握核心考点分布规律,更能从命题逻辑中透视学科前沿动态与能力考核重心。本文将从真题的学科框架、高频考点分布、命题趋势演变三个维度展开论述,并结合备考策略提出实践性建议,助力考生构建高效复习路径。

一、2016年生物考研真题的学科框架与核心模块

生物学考研内容通常围绕“基础知识-综合应用-实验设计”三大模块展开,2016年真题亦遵循这一规律。从学科细分领域看,分子生物学、遗传学、细胞生物学占据总分值的60%以上,其中分子生物学中“DNA复制与修复机制”“基因表达调控”等知识点在选择题与简答题中重复出现;遗传学部分则聚焦“孟德尔定律的拓展应用”“群体遗传学计算”等经典题型。

值得注意的是,实验设计与数据分析题的比重较往年有所提升。例如,一道关于“CRISPR-Cas9技术应用场景”的论述题,要求考生结合实验步骤设计并预测可能的结果,这类题目不仅考查知识记忆,更强调逻辑推导与跨学科整合能力。这一趋势提示考生需重视实验方法论的学习,而非仅停留于理论背诵。

二、高频考点分布规律与命题逻辑解析

1. 基础概念类考点的“稳中求变”

历年考研真题中,基础概念类题目始终占据30%-40%的比例。2016年真题中,如“细胞信号转导通路的关键分子”“光合作用光反应与暗反应的联系”等题目,均属于教材中的重点章节。命题者通过改变题干表述方式(如结合实验现象或实际案例)增加题目区分度。例如,一道选择题以“某植物在特定光照条件下生长异常”为背景,要求考生反向推断其光合作用环节的缺陷,这需要考生对知识点的理解达到“动态应用”层面。

2. 综合应用类题目的“跨学科渗透”

综合题逐渐突破单一学科界限,呈现多知识点交叉的特点。例如,一道论述题要求结合分子生物学中的“中心法则”与生态学中的“种群适应性进化”解释抗生素耐药性产生机制。此类题目要求考生建立学科间的逻辑关联,并能够从分子层面到生态系统层面进行多层次分析。

3. 实验设计类题型的“创新导向”

2016年真题中,实验设计类题目占比达25%,且更强调创新思维。例如,一道关于“验证某种蛋白在细胞凋亡中的作用”的题目,未限定实验方法,而是要求考生自主选择技术路线(如RNA干扰、Western blot等)并论证其合理性。这反映出命题者对考生科研素养的重视,即能否基于已有知识解决未知问题。

三、命题趋势演变与备考策略建议

1. 从知识记忆到能力立意的转型

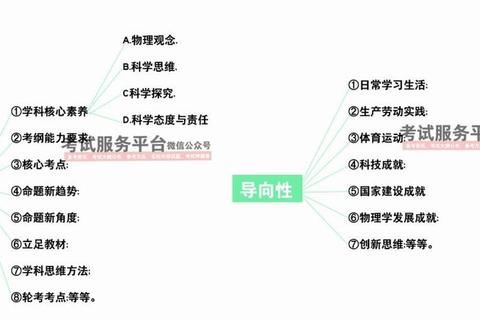

近年来,生物考研命题逐渐从“知识点覆盖”转向“核心素养考核”。以2016年真题为例,超过50%的题目需要考生通过推理、计算或实验设计完成作答。这一趋势要求考生在复习时:

2. 实验能力培养的优先级提升

实验设计类题目已成为区分高分考生的重要标尺。建议考生:

3. 时间管理与错题复盘策略

高效备考需科学规划复习周期:

四、以真题为镜,构建科学备考体系

2016年生物考研真题的解析表明,考研命题已从单一知识考核转向综合能力评估。考生需以真题为纲,厘清高频考点与命题逻辑,同时强化实验思维与跨学科整合能力。备考过程中,需将理论学习与实践训练相结合,通过知识网络构建、实验设计模拟及错题深度复盘,形成可持续优化的复习闭环。唯有如此,方能在激烈的竞争中占据先机,实现从“知识储备”到“科研胜任力”的跨越。