作为金融专业研究生入学考试的重要组成部分,431金融学综合因其覆盖面广、题型灵活的特点,成为考生备考中的关键挑战。2014年的真题尤其体现了对理论基础和实践能力的双重考察,既需要考生掌握核心金融模型,又要求其具备解决实际问题的逻辑思维。本文将从高频考点解析、真题答题策略以及科学备考方法三个维度展开,帮生构建系统性复习框架,提升应试效率。

一、高频考点解析:聚焦学科核心脉络

431金融学综合的命题范围通常涵盖公司财务、投资学、货币银行学与国际金融四大板块。通过对2014年真题的梳理,可总结出以下高频考点:

1. 公司财务:资本结构与股利政策

2014年真题中,资本结构理论(如MM定理、权衡理论)与股利分配政策(如信号传递理论、客户效应理论)的考察占比显著。例如,一道论述题要求考生结合案例比较不同资本结构理论的适用场景,这需要考生不仅熟记公式,还需理解理论背后的假设条件和现实局限性。

2. 投资学:资产定价与风险管理

CAPM模型、APT理论以及期权定价公式(如Black-Scholes模型)是投资学部分的重点。2014年真题中,一道计算题要求利用CAPM计算预期收益率,并分析市场风险溢价的影响。此类题目需考生熟练推导公式,并能够结合宏观经济环境解释参数变化。

3. 货币银行学:货币政策与金融监管

近年来,央行货币政策工具(如公开市场操作、存款准备金率)和巴塞尔协议相关内容频繁出现。2014年真题中,简答题涉及量化宽松政策的传导机制,要求考生从货币供给、利率渠道和信贷效应等角度展开分析。

4. 国际金融:汇率决定与国际收支

汇率理论(如购买力平价、利率平价)和国际收支平衡表的结构是国际金融模块的核心。2014年真题中的计算题要求利用利率平价公式推算远期汇率,并分析套利机会的存在条件。

备考提示:考生需建立学科框架图,将零散知识点串联为系统知识网络。例如,公司财务中的“融资决策”可关联投资学的“资本成本”概念,形成跨模块理解。

二、真题答题策略:从审题到得分的全流程优化

1. 选择题:快速定位关键信息

431选择题通常包含干扰项设计,例如混淆“净现值(NPV)”与“内部收益率(IRR)”的概念。答题时需注意:

2. 计算题:规范步骤与单位管理

以2014年真题中的“企业价值评估”题为例,正确解题需遵循以下步骤:

1. 明确题目给出的现金流量、折现率等数据;

2. 选择适用的估值模型(如自由现金流折现模型);

3. 分步列式计算,标注单位(如万元、百分比);

4. 检查结果是否符合经济学直觉(例如企业价值不可能为负)。

3. 论述题:结构化表达与理论联系实际

论述题的高分关键在于逻辑清晰和案例支撑。例如,回答“如何通过货币政策应对通货膨胀”时,可按照以下结构展开:

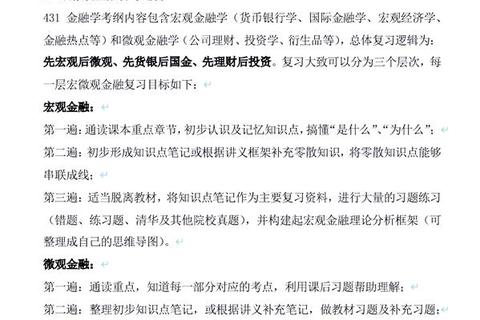

三、科学备考方法:效率与深度的平衡

1. 分阶段规划复习进度

2. 善用“主动回忆”与“错题复盘”

3. 关注金融热点与学术前沿

431真题常结合现实经济现象命题。例如,2014年涉及“影子银行对货币政策的影响”,与当时中国金融改革背景紧密相关。建议考生定期阅读《中国金融》《财经》等期刊,积累分析素材。

四、

2014年431金融学综合真题不仅是对考生知识储备的检验,更是对其逻辑思维和应用能力的综合考察。通过聚焦高频考点、优化答题策略以及科学规划复习,考生能够显著提升应试竞争力。值得注意的是,金融学的学习本质在于理解“风险与收益的平衡”,这一思维模式不仅适用于考试,更是未来职业发展的核心素养。在备考过程中,唯有将理论深度与实践灵活性相结合,方能在考场上游刃有余,实现从“知识记忆”到“能力输出”的跨越。