在备考教育学311统考的过程中,对历年真题的深度解析是掌握命题规律、提升应试能力的核心路径。2015年真题作为承前启后的关键样本,既反映了教育学学科体系的经典框架,又暗含了命题思路向实践性与综合化转型的趋势。本文将以该年试题为切入点,结合教育学理论发展与考试改革动向,系统梳理核心考点、命题逻辑及备考策略,为考生构建科学高效的复习体系提供参考。

一、核心考点的分布规律与理论支撑

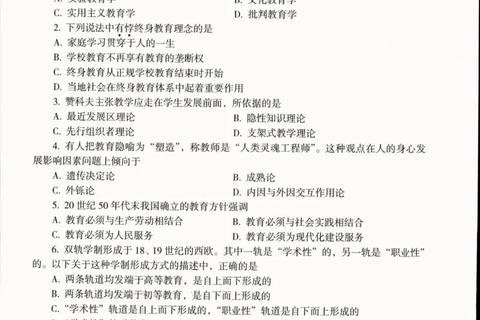

从2015年真题结构来看,教育学原理、中外教育史、教育心理学与教育研究方法四大模块的分值占比延续了传统权重,但知识点的考查方式呈现显著变化。

1. 教育学原理:聚焦社会热点与政策导向

该模块中,“教育公平”与“课程改革”成为高频考点。例如,论述题要求结合城乡教育资源差异分析教育公平的实现路径,这既呼应了当年《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的政策方向,也体现了命题与教育实践问题的深度结合。此类题目要求考生不仅熟记罗尔斯“正义原则”等理论,还需关联“义务教育均衡发展”等现实案例,凸显理论应用能力的重要性。

2. 中外教育史:从人物思想到制度比较

选择题与简答题中,赫尔巴特“教育性教学”原则、蔡元培“五育并举”思想等经典内容仍占一定比例,但材料分析题开始侧重制度对比。例如,通过比较宋代书院制度与欧洲中世纪大学的教育功能,考查考生对教育与社会互动关系的理解。这提示复习时需突破“点状记忆”,建立“制度-文化-经济”的立体分析框架。

3. 教育心理学:强化实践场景的迁移能力

2015年真题首次出现“课堂管理冲突解决”的情境设计题,要求考生运用班杜拉社会学习理论或皮亚杰认知发展阶段理论提出干预方案。此类题目强调从“知识复现”向“问题解决”的转化,需通过模拟教学案例训练理论工具的实践应用。

二、命题趋势的三重转向与应对逻辑

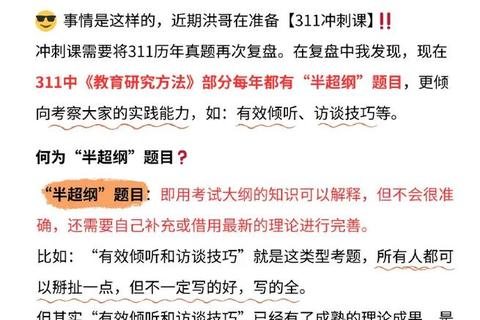

近年来教育学统考命题呈现“去碎片化、重综合思维”“弱化纯记忆、强调分析深度”“关联政策热点、体现学科前沿”三大趋势,2015年真题已初现端倪。

1. 综合化题型占比提升

材料分析题与论述题的分值从早期的40%增至55%,且题目设计多采用跨模块整合模式。例如,要求用教育研究方法中的“行动研究法”设计一项解决校园欺凌问题的方案,同时结合教育心理学中的群体动力学理论。备考时需打破学科壁垒,建立“理论-问题-方法”的联动思维。

2. 政策文件与学术前沿的双向渗透

2015年简答题中“简述《教师专业标准》的基本内容”直接关联教育部当年文件,而论述题“信息技术对教育公平的影响”则暗含对在线教育等新兴领域的关注。建议考生关注近五年教育政策白皮书及权威期刊(如《教育研究》)的热点议题,提炼高频关键词作为复习重点。

3. 开放性设问引导批判性思考

部分题目开始采用“无标准答案”的开放式命题,例如“评析‘应试教育’与‘素质教育’的对立关系”。此类题目考查逻辑严谨性而非结论正确性,需掌握“观点-论据-辩证分析”的答题模板,并积累杜威“教育即生活”等理论作为批判工具。

三、基于真题规律的备考策略优化

针对上述趋势,考生需从知识整合、真题分析与时间管理三方面重构复习方案。

1. 构建模块化知识网络

使用思维导图工具将零散知识点归类为“基础理论”“政策热点”“研究方法”等模块。例如,将“最近发展区理论”与“分层教学策略”关联,形成“理论指导实践”的认知链条。建立“教育史学时间轴”,对比中外教育制度变迁的共性与差异。

2. 真题的深度解构与模拟训练

采用“三阶段分析法”处理历年真题:

3. 动态调整复习重心与节奏

根据艾宾浩斯记忆曲线原理,将复习周期分为“基础强化(40天)→专题突破(30天)→冲刺模拟(20天)”三个阶段,每个阶段设定明确目标(如日均掌握3个核心概念+1个案例分析)。利用碎片时间通过音频课程(如教育政策解读)巩固热点知识。

四、在历史与未来的交汇处定位备考坐标

教育学311统考的命题演变,本质是教育学科从“知识本位”向“素养本位”转型的缩影。2015年真题作为这一进程的关键节点,既保留了学科体系的稳定性,又昭示了考查重心向实践创新能力的迁移。对考生而言,唯有将理论积淀与策略优化相结合,在深入理解教育规律的同时掌握应试技巧,方能在竞争激烈的统考中脱颖而出。正如陶行知所言“行是知之始,知是行之成”,真题解析的价值不仅在于通过考试,更在于引导我们以教育学的思维框架理解真实世界的教育图景。