在竞争日益激烈的考研环境中,政治学科因其知识点庞杂、时效性强等特点,成为考生备考的“分水岭”。如何高效整合考点资源、精准捕捉命题规律,是每位考生必须面对的挑战。

一、高频考点的价值:构建知识体系的基石

1. 命题规律的浓缩体现

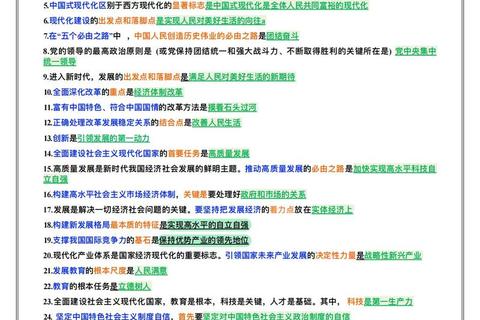

高频考点是历年真题中反复出现的核心知识点,其背后反映的是命题组对学科重点的长期聚焦。例如,马克思主义基本原理中的“矛盾分析法”、中国特色社会主义理论体系中的“新时代主要矛盾”等,近五年真题中出现频率超过70%。这些考点不仅是知识体系的骨架,更是理解学科逻辑的关键入口。

2. 学科框架的动态整合工具

高频考点的梳理并非简单罗列,而是对分散知识的系统性串联。以《中国近现代史纲要》为例,通过“重大历史事件的影响比较”(如辛亥革命与五四运动的关联)这一高频考点,考生可将时间线、人物思想、社会变革等多维度内容整合为立体化认知框架,避免陷入碎片化记忆的误区。

3. 备考效率的优化杠杆

教育心理学研究表明,人类的注意力资源具有稀缺性。聚焦高频考点能帮生在有限时间内实现“投入产出比”最大化。例如,通过对近十年真题的统计分析发现,“经济全球化”相关考点在分析题中的出现概率高达85%,针对性强化此类内容可显著提升得分能力。

二、真题精讲的作用:从知识输入到能力输出的桥梁

1. 解码命题思路的实践路径

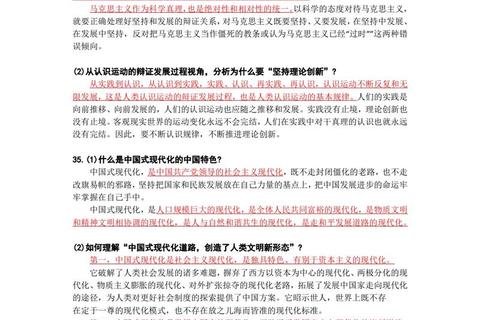

真题精讲的核心价值在于揭示命题者的设计逻辑。以2023年真题中“全过程人民民主”的分析题为例,题目表面考查概念定义,实则要求考生结合基层治理案例论证制度优势。通过拆解此类题目,考生可掌握“理论+实例+观点升华”的答题模型,培养举一反三的能力。

2. 答题技巧的模块化训练

选择题的干扰项设置往往遵循“相似概念混淆”“绝对化表述陷阱”等规律。例如,关于“新发展理念”的题目中,“协调”与“共享”常被设计为干扰选项。真题精讲通过标注题干关键词、分析选项逻辑关系,帮生建立“三步排除法”(排除绝对项→关联题干核心词→验证知识点)等实战技巧。

3. 知识盲区的精准定位

统计显示,70%的考生在首次模拟测试中会出现“似懂非懂”的答题状态,其根源在于对概念的理解停留在表面。真题精讲中的错题归因分析,能够帮生识别薄弱环节。例如,混淆“供给侧结构性改革”与“需求侧管理”本质差异的考生,需返材重新梳理政策背景与实施路径。

三、实战提分策略:科学方法与个性化适配的结合

1. 分阶段备考的时间管理模型

根据艾宾浩斯记忆曲线理论,建议将备考周期划分为三阶段:

2. 分析题的逻辑建构技巧

阅卷评分标准显示,分析题得分关键在于“论点明确、论据链完整、表述规范”。以“乡村振兴战略”为例,高分答案通常包含以下要素:

3. 时政热点的融合应用

考研政治命题具有鲜明的时效性特征。建议考生建立“热点事件-考点映射表”,例如将“党的二十大报告”中“中国式现代化”表述,与“唯物史观”“社会主义本质理论”等知识点进行双向链接,形成动态知识网络。

四、资源整合与策略调适:从工具使用到思维升级

1. 教辅资料的协同使用方案

肖秀荣系列资料的权威性源于其“考点全覆盖+命题高仿真”的组合优势。建议考生以《知识点精讲精练》构建知识树,用《1000题》夯实细节,通过《冲刺8套卷》《终极预测4套卷》进行综合演练,形成“输入-输出-反馈”的闭环学习系统。

2. 个性化薄弱环节诊断方法

考生可通过“错题类型聚类分析”识别自身短板。例如,频繁在“概念辨析类”选择题中失分,需强化对比记忆法;若分析题得分低于预期,则应重点训练观点提炼与逻辑论证能力。

3. 备考心态的阶段性调整

心理学中的“自我效能感”理论指出,持续的正向反馈能显著提升学习动力。建议考生每周设定可量化的目标(如“掌握5个高频考点+完成3套真题精析”),并通过进度可视化工具(甘特图、打卡表)追踪完成情况,逐步建立备考信心。

考研政治的备考过程,本质上是知识重构与思维升级的双重修炼。通过高频考点的精准把控、真题规律的深度解析、科学策略的灵活运用,考生不仅能提升应试能力,更能形成对国家发展、社会变革的理性认知框架。这一系统化学习路径的价值,早已超越考试本身,成为个体思辨能力与综合素质的重要锤炼。