农业硕士考试作为农业领域高层次人才培养的重要途径,其专业课《342农业知识综合四》的备考核心在于对高频考点的精准把握与典型题型的系统性训练。本文将从学科特点、真题解析、备考策略三个维度展开分析,为考生提供兼具理论深度与实践价值的指导。

一、学科特点与命题趋势分析

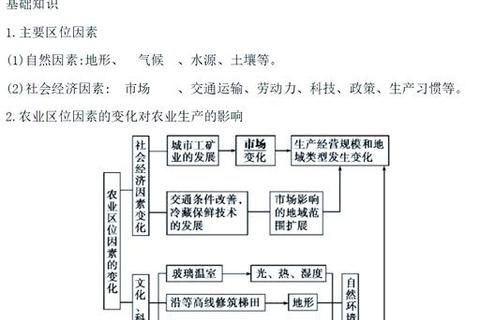

《342农业知识综合四》涵盖农业经济学、农村社会学、管理学原理及农业政策四大模块。从近五年真题来看(如海南大学、重庆三峡学院等高校真题),农业经济学与发展经济学的考点占比高达77%,涉及农业产业结构调整、农产品市场规律、农村土地制度改革等核心内容。农村社会学部分则以乡村振兴、基层治理、城乡关系为高频方向,常结合中央一号文件及最新政策命题。管理学模块近年来呈现“基础理论+超纲应用”的双重特征,例如海南大学2023年真题中出现了“知识经济下的企业制度创新”等结合时代背景的论述题。

命题趋势上呈现三大特点:

1. 理论实践结合紧密:如“脱贫攻坚与乡村振兴衔接”“农业现代化路径”等论述题要求考生将课本知识与政策热点融合分析;

2. 题型灵活度提升:简答题从单一知识点考察转向多维度对比(如“科学管理理论与一般管理理论差异”),案例分析题占比增至30%;

3. 跨学科综合性强:例如内蒙古农业大学2020年真题要求用经济学模型分析农业补贴政策对市场的影响,需同时调用农业经济与管理学知识。

二、高频考点与典型题型精析

(一)名词解释类

此类题型占比约20%,重点考查基础概念的精准表述。需注意两类易错点:

1. 复合型概念:如“级差地租”需区分绝对地租与级差地租的生成机制,结合土地肥力、区位差异进行解释;

2. 政策术语:如“三权分置”“新型农业经营主体”等,需关联《农村土地承包法》等法规条文。

答题策略:采用“定义+构成要素+现实意义”的三段式结构,例如解析“农业产业化”时,可表述为“以市场为导向,通过专业化分工将农业生产各环节整合为产业链的经济形态(定义),包含生产标准化、经营规模化、服务社会化三大特征(要素),有助于提升农产品附加值与抗风险能力(意义)”。

(二)简答题

此类题目侧重知识体系的横向关联,典型命题方向包括:

1. 理论对比分析:如“比较X理论与Y理论的管理哲学差异”,需从人性假设、激励手段、适用场景三个维度展开;

2. 政策效应评价:如“农机购置补贴对农业生产率的影响”,需结合边际收益递减规律与规模经济理论;

3. 实践问题解决:如“如何完善农村基层治理”,可从自治、法治、德治“三治结合”框架切入,引用浙江“枫桥经验”等案例。

高分要点:答案需呈现逻辑层次(如总分结构),每点包含“观点+论据”,例如回答“农业现代化的制约因素”时,可分层论述技术瓶颈(如农业机械化率不足)、制度障碍(如土地流转机制不完善)、人力资本短板(如新型职业农民短缺)。

(三)论述题

作为分值最高的题型(单题20-30分),其命题呈现三大特征:

1. 热点导向性:2023年多校真题涉及“农业强国建设”“数字农业转型”等主题,需整合政策文件(如《数字农业农村发展规划》)与学术观点;

2. 跨模块综合:如“乡村振兴背景下农村金融创新路径”需综合农村社会学(社会资本)、农业经济学(信贷模型)、管理学(风险管理)知识;

3. 数据应用要求:部分高校(如中国海洋大学)要求引用统计年鉴数据佐证论点,例如用“农业科技进步贡献率”指标说明技术创新作用。

答题框架建议采用“理论阐释—现状分析—问题诊断—对策建议”的四段模型。以“小农经济存续性分析”为例:先界定小农经济的内涵与特征(理论),再通过经营规模、生产效率等数据说明其现状(现状),进而从交易成本、抗风险能力角度剖析困境(问题),最后提出合作社联动、社会化服务体系建设等对策(建议)。

三、备考策略与资源整合

(一)三轮复习法

1. 基础强化阶段(3-6月):

2. 真题突破阶段(7-9月):

3. 冲刺模拟阶段(10-12月):

(二)资源优化配置

1. 教材与拓展资料结合:除指定参考书外,补充阅读《中国农村发展报告》、农业农村部白皮书,提升政策敏感度;

2. 数字化工具应用:利用Anki记忆卡强化高频考点,通过学术数据库(如CNKI)追踪“农业供应链”“智慧农业”等前沿研究;

3. 协作学习机制:加入备考社群进行模拟题互评,尤其针对开放性试题(如“农村人口城镇化路径”),通过多元视角完善答案逻辑。

四、

《342农业知识综合四》的备考本质上是知识重构能力与学术思维能力的双重锻造。考生需以真题为镜,把握“重者恒重”的命题规律,同时关注学科交叉与政策迭代的新动态。通过系统性知识整合与批判性思维训练,方能在竞争激烈的考场上实现从“知识复述”到“创新解答”的跨越,最终构建起支撑学术研究与实践创新的复合型能力体系。