上海现当代文学作为中国文学研究的重要分支,其考研真题既考察考生对文学史脉络的把握,也注重对文本细节的敏感性与批判性思维的运用。如何在备考中兼顾宏观视野与微观分析?本文将围绕核心考点与文本研究路径两大关键词,结合真题案例与备考策略,为考生提供系统化的解题思路与复习建议。

一、核心考点的多维透视

上海现当代文学考研的命题逻辑通常以“作家作品—文学思潮—地域文化”为框架展开,考生需从以下维度把握重点:

1. 作家作品的经典性与时代性

张爱玲、王安忆、余华等作家是高频考点,其作品既承载海派文化的独特性,又折射中国现当代社会的转型。例如,张爱玲的《倾城之恋》常被要求分析“都市书写”与“人性困境”的关联;王安忆的《长恨歌》则需结合上海城市变迁史解读女性命运。备考时,需梳理每位作家的核心主题、语言风格及其在文学史中的定位。

2. 文学思潮的嬗变与互动

从“左翼文学”到“先锋派”,上海始终是文学实验的前沿阵地。真题中常要求对比不同流派的艺术特征(如“新感觉派”的感官叙事与“寻根文学”的文化反思),或探讨某一思潮对具体作品的影响(如现代主义技巧在格非小说中的运用)。建议考生制作时间轴,标注关键事件与代表作,强化历史语境的理解。

3. 地域文化的符号化表达

“上海”不仅是地理空间,更是文学意象。真题常以“弄堂”“外滩”“石库门”等符号切入,要求考生分析其如何成为权力、消费或记忆的隐喻。例如,2021年真题曾提问:“《繁花》中的沪语写作如何重构城市身份?”此类题目需结合文化研究理论(如本雅明的“都市漫游者”概念)作答。

二、文本研究的科学路径

脱离文本的文学史背诵难以应对高区分度考题,考生需建立“细读—比较—理论化”的研究路径:

1. 文本细读:从语言层到意义层

以真题中《活着》的“重复叙事”为例,需逐层拆解:

备考时,可选取10-15部重点作品进行精读训练,并整理高频意象与叙事模式。

2. 比较研究:横向对照与纵向溯源

真题常要求跨文本或跨时期比较,例如“对比《长恨歌》与《子夜》中的上海书写”。此类题目需把握两点:

建议考生建立“主题数据库”,按“都市”“性别”“战争”等标签分类作品,便于快速调用案例。

3. 理论工具的选择与适配

恰当的理论能提升答案深度,但需避免生搬硬套。例如:

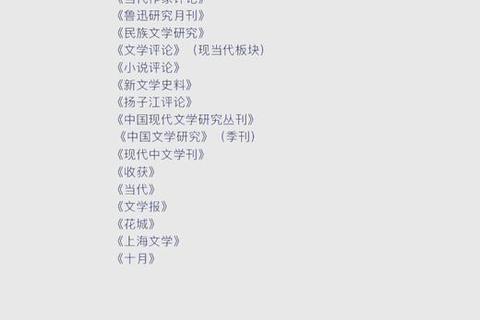

备考初期可精读《文学理论入门》《当代批评实践》等导论书籍,积累3-5种熟悉的理论框架。

三、真题解析实战:以2023年一道论述题为例

题目:“以一部上海现当代小说为例,论述‘空间叙事’如何参与主题表达。”(25分)

解题步骤:

1. 选定文本:选择自己熟悉的《长恨歌》(王安忆),明确“弄堂”为核心空间意象;

2. 搭建框架:

3. 理论提升:引用列斐伏尔的“空间生产”理论,强调空间不仅是背景,更是权力关系的载体;

4. 结论:点明王安忆通过空间变迁,完成对上海半个世纪社会转型的史诗性书写。

踩分点提示:文本细节引用(30%)+理论契合度(30%)+逻辑连贯性(40%)。

四、备考策略:效率与深度的平衡

1. 三轮复习法:

2. 批判性思维的培养:

3. 答题技巧:

在文本与历史的对话中寻找答案

上海现当代文学考研的本质,是要求考生成为“文本的侦探”与“历史的译者”。唯有将作家作品置于具体语境中,通过科学的分析路径挖掘其多重意义,才能在竞争性答题中展现学术潜力。记住:每一道真题都不是孤立的知识点测试,而是邀请你参与一场关于文学、城市与时代的思辨之旅。