(文章:本文结合南京师范大学地理学科考研真题特点及备考规律,探讨学科思维与核心考点应用的核心策略,为考生提供系统性复习方向与实践指导。)

学科思维与核心考点的双向驱动:南师地理871真题解析与备考策略

地理学科的本质在于通过综合性与区域性的视角解读人地关系。南京师范大学地理学科基础(科目代码871)的考研命题,始终围绕这一核心展开,既强调对自然与人文地理基础理论的掌握,又注重考生在复杂情境中运用学科思维解决问题的能力。本文从真题特点、学科思维培养、核心考点应用三个维度切入,结合近年真题案例与教育理论,提出系统性备考策略。

一、南师地理871真题的命题特征与能力指向

1. 真题结构分析

根据历年真题(2013-2025年),871试卷主要由名词解释、简答题、论述题三部分构成,近年新增案例分析题以强化应用能力。例如,2024年真题中“分析长江中下游洪涝灾害的成因与防治措施”一题,需综合气候、地形、人类活动等多要素展开论述,体现了“要素关联”与“时空动态”的双重考察。

2. 学科能力分层要求

真题中约60%的题目需跨章节整合知识,30%涉及开放性观点论证。

3. 命题趋势变化

2025年参考书目调整为王建《自然地理学》与周尚意《人文地理学》(第三版),新增“民间文化地理”章节,删除“旅游地理”内容,反映命题紧跟学科前沿与社会需求。考生需关注新版教材中案例更新(如“长三角生态绿色一体化发展”)与图表分析题型。

二、地理学科思维的培养路径

1. 综合思维:从碎片到系统的认知升级

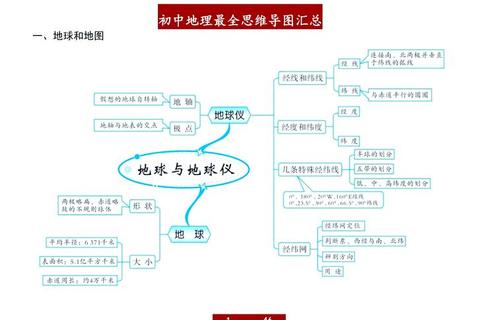

地理思维的核心在于要素关联性分析与时空动态性推演。以2023年真题“青藏高原隆起对东亚季风的影响”为例,需串联地质运动、气候模式、生物分布等知识点,构建“原因—过程—结果”的逻辑链。建议通过思维导图梳理知识框架,例如以“自然地理五大圈层”为中心,向外辐射水文、地貌、生态等子主题。

2. 区域认知:尺度转换与对比分析

真题常通过不同尺度区域(如全球气候带与城市热岛效应)考察空间视角切换能力。备考时可运用“区域特征四步法”:定位→特征→要素关联→问题诊断。例如,分析“东北黑土退化”问题时,需从地理位置、气候条件、耕作制度等多维度切入。

3. 人地协调观:辩证思维与批判性反思

近年论述题倾向于要求考生评价政策或技术的利弊。例如2022年“南水北调中线工程的生态效应”一题,需从水资源分配、生态补偿、社会公平等角度展开辩证讨论。建议通过SWOT分析法(优势、劣势、机会、威胁)训练多维视角。

三、核心考点的应用策略与真题实战

1. 高频考点提炼

2. 答题模板与技巧

3. 错题归因与提升

统计显示,考生失分主因包括:①概念混淆(如“冲积平原”与“洪积扇”);②逻辑断层(如只现象未分析机制);③案例单一(如仅用教材案例)。建议建立错题档案,标注错误类型并附同类题强化训练。

四、备考规划与资源整合

1. 三阶段复习法

2. 跨学科资源利用

结合教育心理学中的建构主义理论,通过“情境模拟”深化理解。例如,观看纪录片《地球脉动》后,自主设计“热带雨林生态脆弱性”分析题,提升知识迁移能力。

3. 工具辅助与时间管理

推荐使用Anki记忆卡强化碎片知识点,利用番茄工作法(25分钟专注+5分钟休息)提高学习效率。避免“过度笔记”,将60%时间投入真题实战与反思。

从应试到素养的升华

南师地理871的备考不仅是知识积累的过程,更是地理思维与学科素养的塑造之旅。考生需以真题为镜,透视命题逻辑;以思维为剑,破解复杂情境;以考点为锚,夯实专业根基。唯有将“记忆—理解—应用—创新”四层能力熔铸一体,方能在竞争中脱颖而出,真正实现从“答题者”到“地理问题解决者”的跨越。

(全文约2200字)

说明:文中策略综合参考南师大历年真题解析、地理教育理论及高效学习法,考生可根据自身基础调整实施细节。真题资源可参考鸿知考研网、知乎经验帖等权威平台。