在考研的战场上,自命题真题是考生通往理想院校的“密钥”。它不仅是命题规律的缩影,更是备考策略的指南针。如何高效利用真题、精准定位核心考点并制定科学备考计划,成为每位考生必须攻克的课题。本文将从自命题的特点解析、核心考点的挖掘方法、真题的高效应用策略三个维度展开,为考生提供一套兼具理论深度与实践价值的备考方案。

一、自命题真题的特点与价值

自命题真题由各招生单位独立命题,其最大特点是学科针对性强且命题风格个性化。以教育学311为例,其试题设计常以“难倒考生”为导向,注重对知识体系交叉融合能力的考查,而理工科自命题则倾向于通过高频考点(如数学的极限、导数)检验学生的逻辑推理能力。这种差异性决定了考生必须通过真题分析,掌握目标院校的命题逻辑。

真题的三大核心价值:

1. 揭示命题规律:通过纵向对比历年真题,可发现高频考点与题型分布趋势。例如,南开大学药学专业707科目近五年真题中,“药物合成反应机理”类题目占比超过30%,成为不可忽视的核心模块。

2. 优化复习优先级:真题能帮生过滤冗余知识点,集中攻克重点。如政治学科中,唯物辩证法的“三大规律”“五对范畴”等高频命题点,在近十年真题中重复率高达70%。

3. 训练应试思维:自命题常嵌入院校特色,如南京大学新闻传播专业倾向结合新媒体热点设计案例分析题,通过真题模拟可提前适应这种思维模式。

二、核心考点的识别与突破策略

(一)多维分析法定位核心考点

1. 数据化统计:将真题按章节、题型分类统计,筛选出重复率超过20%的知识点。例如,数学真题中“微分中值定理”与“矩阵秩的计算”在自命题中平均每年出现2-3题。

2. 命题逻辑拆解:分析题干设计规律。以英语二为例,图表作文的“三段式结构”(现象—分析原因—总结观点)在近五年真题中占比达80%,考生需针对性强化框架搭建能力。

3. 学科交叉点挖掘:部分自命题注重跨学科整合,如地理学科常将“碳中和”“乡村振兴”等社会热点与自然地理原理结合命题,需通过专题训练培养综合思维。

(二)分阶段突破策略

1. 基础阶段(3-6个月):以真题为纲建立知识框架。建议使用“三遍法”:

2. 冲刺阶段(1-2个月):聚焦命题“变式”。例如,管理类联考数学近年倾向于将传统题型融入实际案例(如企业成本优化问题),考生需通过模拟题训练思维迁移能力。

三、真题的高效应用方法论

(一)真题的“分阶段使用法则”

1. 初期探索阶段:以近五年真题为样本,完成“题型分布图谱”绘制。例如,翻译硕士英语科目中,阅读理解简答题占比40%,需重点提升信息提炼能力。

2. 中期强化阶段:按模块拆分真题,进行“靶向训练”。如英语二的图表作文可整理“数据对比”“趋势”等模板句式,政治论述题则需积累“原理+案例”的论证模式。

3. 后期模拟阶段:全真模考并深度复盘。建议每周完成一套限时训练,重点分析时间分配(如管综考试中,数学与逻辑单题耗时需控制在2分钟内),并建立错题本记录思维误区。

(二)真题与复习资料的协同策略

1. 教材补充法:针对真题中的超纲内容(如某些院校自命题会涉及学术前沿),需拓展阅读权威期刊或导师论文。例如,新闻传播专业考生需关注“算法推荐”“元宇宙”等研究热点。

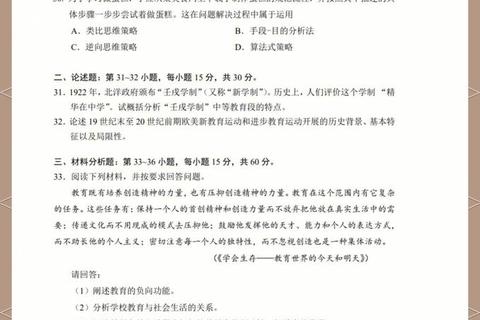

2. 模拟题筛选原则:优先选择与真题风格匹配的模拟卷。以教育学311为例,应侧重训练材料分析题与开放性论述题,避免陷入纯记忆类题目。

四、备考策略的全局优化建议

1. 动态调整计划:根据真题反馈及时修正复习重心。例如,若英语阅读错误率居高不下,可增加“精读+长难句解析”训练。

2. 心理建设与时间管理:备考后期需平衡强度与效率。建议采用“番茄工作法”(学45分钟休息5分钟),并通过模考培养应试心态。

3. 资源整合利用:积极参与目标院校的公开课、讲座,捕捉命题动向。例如,部分985高校会在官网发布“历年优秀答案范例”,为答题规范提供参考。

自命题真题的价值,不仅在于其承载的知识点,更在于它是一面镜子,映照出考生的思维盲区与提升空间。从“盲目刷题”到“精准突破”,从“知识积累”到“能力跃迁”,这一过程需要科学的方法论支撑。唯有将真题分析与策略优化相结合,方能在千军万马的考研竞争中,以“知己知彼”的姿态赢得先机。正如一位上岸考生所言:“真题不是终点,而是通往高分的起点。” 愿每位考生以真题为剑,以策略为盾,在这场智力与毅力的较量中,斩获属于自己的胜利!

参考文献: