中医综合作为中医学考研的核心科目,其备考过程既需要扎实的理论基础,也离不开科学的复习策略。如何在有限时间内高效掌握高频考点、突破重难点,成为考生关注的焦点。本文结合历年真题规律与备考经验,系统梳理复习方向,助力考生实现精准提分。

一、真题解析:把握命题规律的核心钥匙

中医综合考试中,真题的指导意义远超普通练习题。据统计,近十年真题的考点重复率高达40%-60%,尤其是中基、中诊等基础学科的核心概念反复出现。例如2020年真题中“阴阳转化”相关题目(D选项“阴盛则阳病”不属于转化范畴),与2015年、2018年同类题目考察角度高度相似。建议考生以近15年真题为蓝本,建立“真题-教材-错题本”三位一体的学习闭环:

1. 题型分类训练:将A型题(单选)、B型题(配伍)、X型题(多选)分模块练习。如中诊的舌脉辨证多出现在X型题,需特别注意鉴别诊断细节。

2. 考点溯源追踪:每道真题需回归教材标注出处。例如中药学真题中“北五加与南五加功效差异”考点,需同步对比《中药学》教材中两者利水与强心作用的。

3. 错题深度剖析:建立电子错题本,按“知识点类型”“错误原因”双维度归类。如中内“胸痹”证型辨析错误,需补充《金匮要略》胸痹心痛篇的经典原文理解。

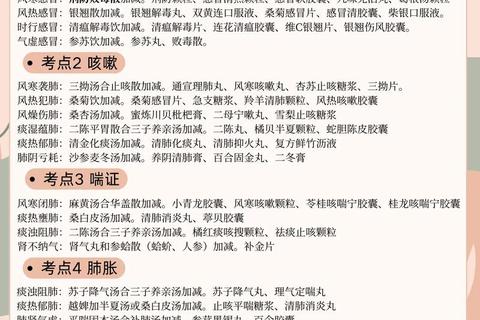

二、考点精要:六大科目核心突破策略

(一)中医基础理论:构建系统框架

阴阳五行、藏象学说、气血津液三大板块占比超60%。建议:

(二)中医诊断学:攻克辨证难点

中诊高分秘诀在于“四诊合参”与“脏腑辨证”的融会贯通:

(三)中药方剂:功效与配伍双轨并行

1. 中药“三遍记忆法”:

2. 方剂“方歌+”策略:

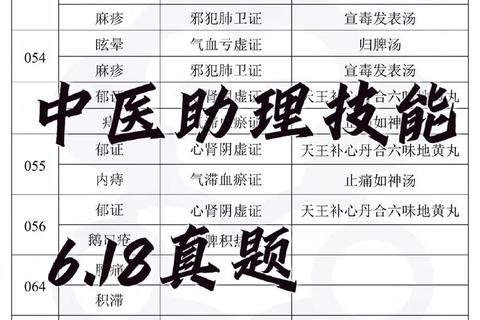

(四)中医内科学:病-证-方三位一体

以55个核心病证为纲,建立“证型→治法→代表方”链条:

(五)针灸学:经穴与治疗并重

三、备考方法论:四阶段高效推进

阶段一:基础筑基(3-6月)

阶段二:强化提升(7-9月)

阶段三:冲刺拔高(10-12月)

阶段四:临考调整(考前1月)

四、复习避坑指南

1. 警惕“假性掌握”:避免机械背诵方歌而忽略配伍原理,可通过“方剂拆解练习”(如分析血府逐瘀汤中桔梗、牛膝的升降相因)深化理解。

2. 拒绝题海战术:真题研究需重于模拟题,近3年真题建议留作全真模考,避免过早消耗。

3. 善用碎片时间:利用蓝基因APP等工具进行“每日10题”训练,重点查看评论区大神总结的口诀与考点。

中医综合备考的本质是通过真题把握命题规律,以考点精要为纲构建知识体系。考生需将“理解-记忆-应用”三阶段有机融合,在系统规划中实现质的飞跃。正如高分考生所言:“先有210分的基础夯实,才有冲刺270分的可能”。唯有将科学方法与持之以恒相结合,方能在中医考研的征途中破茧成蝶。