在竞争日益激烈的艺术考研中,理论科目的备考往往成为考生拉开差距的关键。如何精准把握命题规律、高效掌握核心知识点,并通过科学的答题策略实现分数突破?本文结合近年各院校真题趋势与备考实践,从高频考点、复习策略及应试技巧三方面展开深度解析,为考生提供系统化解决方案。

一、艺术考研理论真题的命题规律与趋势分析

近年来,艺术理论考研真题呈现出“基础与创新并重”“学科交叉性增强”两大特征。以2023年广州美术学院701艺术理论真题为例,名词解释题中既包含《机械复制时代的艺术作品》等经典理论概念,又涉及“后现代主义建筑思潮”等跨学科内容;论述题则要求结合“民间工艺美学”与当代艺术思潮进行辩证分析,体现了对考生综合思辨能力的考察。上海师范大学2025年改革后新增的“文论写作”科目,更是将学术规范与逻辑表达纳入考核重点。

真题的演变趋势可归纳为三点:

1. 基础理论深度化:如艺术本质论、艺术创作心理等传统考点,要求考生结合具体作品案例进行多维阐释,而非简单复述教材定义。

2. 学科边界模糊化:数字艺术、元宇宙等新兴概念频繁出现在设计类考题中,如杭州电子科技大学2022年“智慧社区平台”手绘题,要求融合交互设计与科技思考。

3. 学术思维显性化:论述题愈发强调学术视野,如四川大学艺术学理论考试要求考生掌握中西美学比较、艺术史学史等进阶内容。

二、艺术理论高频考点与知识体系构建

(一)四大核心知识模块

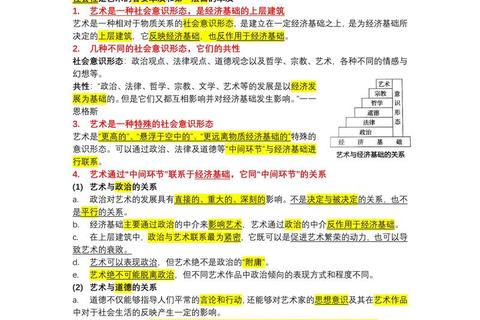

1. 艺术本质与功能

2. 中外艺术史脉络

3. 艺术创作与接受

4. 当代艺术热点

(二)三类易错题型突破

1. 名词解释:忌泛泛而谈,需按“定义—学术源流—当代价值”三步作答。如解析“心理距离说”,应关联布洛美学理论,并举例沉浸式剧场中的审美主客体关系。

2. 比较分析题:掌握“求同存异”法,如对比文人画与当代观念艺术,可从创作目的(自我表达VS社会批判)、媒介形态(笔墨纸砚VS跨媒体)等维度展开。

3. 现象评述题:采用“理论框架+案例佐证”结构,针对“少即是多”的设计理念,可串联密斯·凡德罗极简主义、日本侘寂美学到Apple产品设计进行历时性分析。

三、科学备考策略与高分路径

(一)三阶段复习法

1. 基础建构期(3-6月)

2. 专题强化期(7-10月)

3. 冲刺提分期(11-12月)

(二)三类提分技巧

1. 答题框架设计

2. 学术话语转化

3. 卷面视觉优化

四、建立动态备考认知体系

艺术考研理论科目的突破,本质上是学术思维与应试技巧的双重修炼。考生需以真题为镜,折射出自身的知识盲区;以考点为纲,构建跨学科的知识网络;更要以时代为纬,在传统理论与当代实践中找到独创性表达路径。值得注意的是,2025年多所院校出现的“人工智能艺术”“非遗IP化”等新题型提示我们:艺术从来不是孤立的审美活动,而是与社会发展共振的文化实践。唯有将书本理论转化为解决现实艺术问题的能力,方能在考场上展现不可替代的学术价值。