法学专业考试作为选拔法律人才的重要途径,不仅要求考生具备扎实的理论功底,更需要掌握高效的应试策略。对于备考华东政法大学法学硕士的考生而言,真题的深度解析与答题技巧的突破是提升竞争力的核心。本文将从高频考点分布、命题规律分析、实战答题方法三个维度展开,结合教育学理论与备考实践,为考生提供系统性指导。

一、高频考点分布与命题规律

华政法学综合考试(以下简称“法综”)涵盖法理学、法制史、宪法、刑法、民法等七大学科,其命题具有重者恒重与灵活应用的双重特征。

1. 法理学:以“法的运行”为核心,聚焦科学立法、严格执法、公正司法、全民守法等十六字方针的内涵演变(如2024年真题中“新旧方针对比分析”)。法律原则与规则的区分、法律解释方法(如目的解释、体系解释)等基础理论也常以简答题形式出现。

2. 法制史:中国法制史侧重西周礼制、唐律疏议、清末修宪等关键节点;外国法制史则围绕罗马法体系、英国普通法传统、法国民法典等核心法典展开。值得注意的是,案例分析题常结合具体朝代的法律制度,要求考生定位历史背景并提炼法律思想。

3. 刑法与民法:刑法总则的犯罪构成要件(如共同犯罪、犯罪中止)与分则重点罪名(如贪污罪、罪)是高频考点;民法则聚焦民事法律行为效力、物权变动规则及合同解除条件,近年更倾向于通过法条分析题考查请求权基础思维。

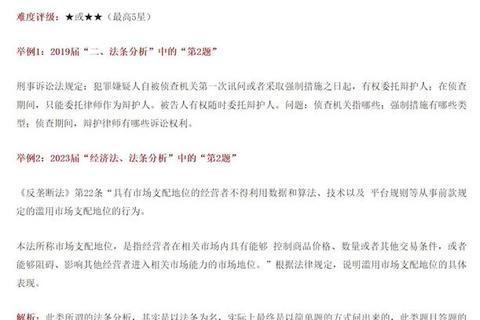

4. 诉讼法与经济法:诉讼法侧重程序正义原则与证据规则(如非法证据排除);经济法则以反垄断法、消费者权益保护法为命题重心,常结合热点案例考查法律适用。

命题规律方面,法综呈现三大趋势:一是题型固定化(简答、法条分析、案例、论述四类),但科目对应题型逐年微调;二是“基础+拓展”组合命题,例如2024年法理学在考查十六字方针时,要求对比新旧内涵并联系实际;三是超纲题比例降低,但更注重跨学科思维,如法制史案例可能涉及法理学中的法律价值冲突。

二、实战答题技巧与模板应用

(一)审题与逻辑构建

1. 简答题:采用“定义+要素+延伸”结构。例如回答“科学立法的内涵”时,先界定概念,再分述前提(国情适配)、核心(立法质量)、机制(民主参与)三要素,最后补充其对法治建设的意义。

2. 法条分析题:遵循“法条定位—文义解释—目的解释—实务衔接”四步法。以刑法第20条正当防卫为例,需先阐明条文内容,再结合“于欢案”等判例说明防卫限度的司法裁量标准。

3. 案例分析题:运用“事实归纳—法律检索—结论推导”框架。例如处理合同纠纷时,先提炼争议焦点(如合同效力、违约责任),再援引《民法典》第143条、第577条逐项分析,最后综合得出责任承担方式。

(二)高分表达策略

1. 术语精准化:避免口语化表述。例如“法律漏洞”应表述为“法律规范的缺位导致调整对象无法被涵摄”,而非“法律没规定清楚”。

2. 层次分明化:使用序号或小标题分隔要点。例如论述题可划分为“理论背景”“制度现状”“完善建议”三部分,每部分再分设二级标题。

3. 论证实证化:引用经典判例或学术观点增强说服力。如分析司法公正时,可结合“聂树斌案”说明程序正义的价值。

三、备考策略与资源整合

(一)阶段化复习规划

1. 基础期(3-6个月):通读教材与精讲笔记,建立学科框架。建议按“法理学→法制史→宪法→刑法/民法→诉讼法→经济法”顺序推进,每日投入4-6小时。

2. 强化期(2-3个月):系统背诵高频考点,结合真题训练答题逻辑。例如使用“关键词串联法”记忆法制史知识点(如《唐律疏议》=“礼法合一+十二篇目+疏议注解”)。

3. 冲刺期(1个月):进行全真模拟,优化时间分配。法综13题需在3小时内完成,建议简答题每题限时8分钟,案例分析题控制在20分钟以内。

(二)资料选择与增补

1. 核心资料:震川考研《精讲笔记》与《冲刺笔记》覆盖90%以上考点,需重点掌握标注页码的核心内容。

2. 拓展资源:关注最高人民法院指导性案例、华政教授近期论文(如王迁教授的知识产权研究),以应对超纲题与开放性论述。

3. 工具辅助:利用思维导图软件(如XMind)梳理学科脉络,使用Anki卡片记忆碎片化知识点。

四、心理调适与应试细节

1. 压力管理:采用“番茄工作法”(25分钟学习+5分钟休息)保持专注,避免疲劳战术。

2. 卷面优化:答案分段清晰,留白适中;使用“首先/其次/最后”等过渡词增强连贯性。

3. 应急处理:遇超纲题时,通过关联知识点“借题发挥”。例如若未复习证券法内容,可借用经济法基本原则(如公平竞争)展开分析。

华政法学真题的研习不仅是知识积累的过程,更是思维模式的转型。考生需以真题为镜,洞悉命题意图;以技巧为刃,突破答题瓶颈。唯有将系统性学习与策略性应试相结合,方能在千军万马的竞争中脱颖而出,叩开华政之门。