化学作为农学门类联考的重要组成部分,其真题解析不仅能帮生把握命题规律,更能通过典型题型的拆解提升应试策略。本文以2018年315化学真题为例,结合考纲要求与学科特点,深度剖析高频考点与解题逻辑,为考生构建科学备考框架。

一、高频考点分布与命题特点

2018年真题延续了农学化学“基础性与应用性并重”的命题风格,无机化学、分析化学与有机化学三大模块占比均衡。电负性比较、有效数字修约、反应速率计算等基础概念占据选择题核心,如第1题通过电子层结构与离子半径推导电负性顺序,需结合元素周期律中“同周期左→右电负性递增,同主族上→下递减”的规律进行判断。此类题目要求考生对周期表分区及元素性质变化有清晰认知。

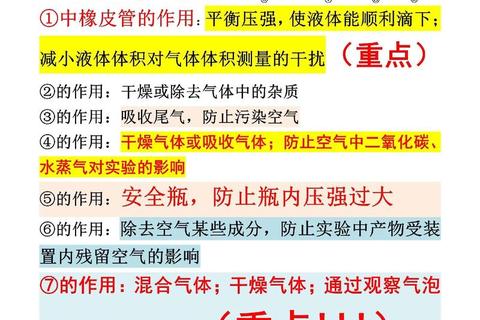

在分析化学部分,分光光度法误差控制(第4题)和沉淀滴定终点判断(如佛尔哈德法)等实验方法类题目,侧重考查仪器原理与操作逻辑。例如,吸光度公式A=εbc的应用需理解比色皿厚度与测量精度的关系,实际操作中常通过调整比色皿尺寸或溶液浓度将吸光度控制在0.2-0.8范围内,以减小读数误差。

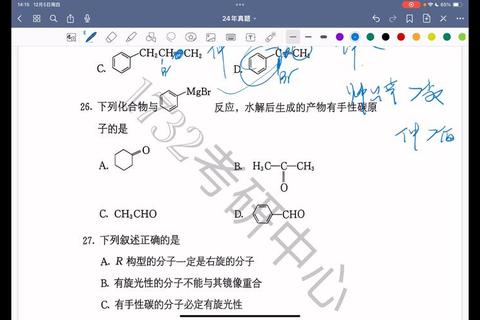

有机化学模块中,取代反应活性比较(第5题)与羧酸酸性影响因素(第6题)等题型体现了对反应机理的深度理解。如叔卤代烃在碱性条件下的单分子取代(SN1)反应因碳正离子稳定性高而活性最强,而羧酸酸性强弱则需分析取代基的电子效应:吸电子基(如-Cl)通过-I效应增强酸性,供电子基(如-CH3)则反之。

二、典型题型解题策略与易错点

1. 化学平衡与反应速率计算

以第3题为例,该题考查基元反应的速率变化关系。解题关键在于建立初始浓度与反应进程的关联:

2. 有机反应机理分析

第8题要求判断无法制备醇的反应路径。解题时需系统回顾各类醇合成法:

此题检验考生对官能团转化路径的掌握程度,混淆点常出现在卤代烃水解(生成醇)与腈水解的区别上。

3. 电化学与热力学综合应用

涉及电极电势的计算题需掌握能斯特方程的应用。例如,判断氧化还原反应方向时,需比较两电对的φ值,并考虑浓度与pH的影响。典型错误包括:

三、命题趋势与备考建议

1. 近年命题趋势

2. 高效备考策略

四、

2018年315化学真题集中体现了农学联考“重基础、强应用”的考核导向。考生需通过系统训练将知识点转化为解题能力,尤其注重对反应机理的深度理解与数据处理能力的提升。建议结合考纲构建“理论-题型-实践”三位一体的复习体系,利用真题反哺知识漏洞,最终实现应试能力的质变。