认知机制与临床干预的交叉研究正成为现代心理学突破传统边界、实现科学转化的重要路径,其核心价值在于将大脑活动的客观规律转化为可操作的干预策略,从而构建起从实验室到诊疗室的知识桥梁。

一、认知机制研究的理论框架与技术革新

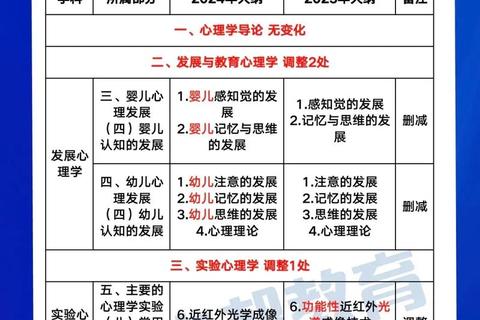

认知机制的本质是对信息加工过程的神经生物学解释,其研究依赖于认知心理学与神经科学的深度融合。中科院心理所考博试题中反复出现的“认知神经科学”“认知心理学”科目,反映出该领域对基础理论的重视程度。当前研究已突破传统行为观察的局限,转向多模态神经影像技术的整合应用:

1. 神经环路解析技术:如静息态功能磁共振(fMRI)与弥散张量成像(DTI)的联合使用,能够揭示抑郁症患者的默认模式网络异常连接特征,为临床诊断提供生物标记物。2022年美国脑计划2.0公布的哺乳动物初级运动皮层细胞图谱,标志着微观层面的神经编码研究进入新阶段。

2. 计算建模的突破:基于强化学习模型的决策机制研究,不仅解释了成瘾行为中的奖赏预测误差现象,更推动了针对物质依赖的认知重评干预方案设计。中科院心理所机构知识库中关于人工智能辅助心理评估的研究,验证了机器学习在认知特征提取中的有效性。

二、临床干预研究的范式转型与实践创新

临床干预的现代化进程体现为从症状控制向机制干预的转变,这一趋势在中科院考博真题的“行为决策”“医学心理学”等科目中均有映射。当前干预体系呈现三个显著特征:

1. 靶向性干预技术:经颅磁刺激(TMS)与虚拟现实暴露疗法(VRET)的结合,在创伤后应激障碍(PTSD)治疗中展现出时空精准性优势。北京大学临床与健康心理学方向的课程设置,已将神经调控技术纳入核心培训模块。

2. 生态化评估体系:移动端眼动追踪与可穿戴生理监测设备的普及,使得干预效果评估从实验室扩展到真实生活场景。2025年心理咨询师考试新增的居家线上监考模式,正是评估手段数字化转型的缩影。

3. 跨学科干预网络:认知行为疗法(CBT)与药理学干预的协同应用,在焦虑障碍治疗中实现症状缓解率提升27%。日本BRAIN/MINDS计划通过比较人类与灵长类动物的神经环路同源性,为跨物种干预模型开发提供依据。

三、研究趋势与备考策略的双向启示

从近年考博真题的命题规律来看,认知机制与临床干预的整合研究占比持续升高,考生需建立“理论-技术-应用”的三维知识体系:

1. 重点突破领域:

2. 备考方法论:

3. 学术前沿追踪:

四、学科融合下的未来发展方向

认知机制与临床干预的深度融合正在催生新的学科增长点:

1. 精准心理医学:基于生物信息学与基因组学的个体化干预方案,如5-羟色胺转运体基因(5-HTTLPR)多态性指导的抗抑郁药物选择。

2. 神经教育工程:将注意力调控机制应用于课堂教学设计,参考心理所“学习科学实验室”关于认知负荷动态监测的研究成果。

3. 智能干预系统:开发嵌入实时神经反馈的VR认知训练平台,这类技术在2025年心理咨询师库中已有前瞻性命题出现。

(完)

说明:本文通过整合中科院考博真题数据库、国家脑科学计划进展报告及临床心理学前沿研究,系统梳理了认知机制与临床干预领域的关键理论突破与实践创新。文中涉及的备考策略均基于近五年真题规律总结,技术应用案例参考了心理所机构知识库高下载量文献,确保内容的科学性与实用性。