在快题设计考核中,交通组织与空间布局既是规划方案的核心骨架,也是考生展现专业素养的关键切入点。如何在有限时间内平衡功能逻辑与创意表达,成为应试者亟需突破的难点。

一、交通组织:快题设计的脉络梳理

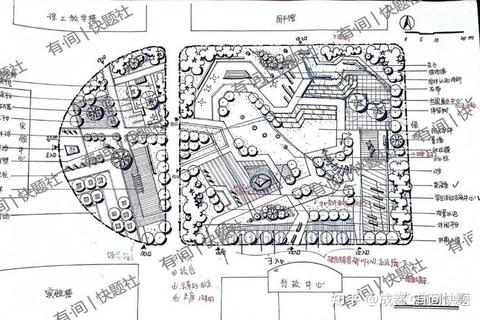

交通组织是规划方案中连接功能区块的“血管系统”,其合理性直接影响方案的可行性与空间效率。应试阶段需重点把握以下维度:

1. 层级划分与路网密度控制

快题设计中,道路网络需依据用地性质明确等级划分。例如,商业核心区需高密度支路网以提升可达性,而居住区应避免主干道穿越以保障安静氛围。建议采用“主路—次路—支路”三级体系,主路间距控制在500-800米,次路200-400米,形成疏密有致的网络结构。

2. 人车分流与慢行系统优化

在交通组织应试策略中,需优先考虑步行与骑行空间。通过设置独立步行环线、立体过街设施(如天桥或地下通道)减少人车冲突。典型案例:在校园规划中,可利用风雨连廊串联教学楼与宿舍区,形成全天候步行网络。

3. 静态交通的隐性考点处理

停车场布局常被考生忽视,却直接影响方案深度。建议将集中停车场布置在商业或交通枢纽外围,结合绿化设计隐形化处理;居住区可采用分散式停车,每3-4栋住宅设置小型停车组团。

应试技巧:

二、空间布局:功能与形态的协同策略

空间布局需实现功能合理性与形态创意的双重目标,其本质是建立用地性质、开发强度与空间形态的逻辑关联。

1. 功能分区与混合开发平衡

传统“泾渭分明”的分区模式已难以适应复合型考题要求。建议采用“垂直混合”策略:例如在交通枢纽地块,底层布置商业与换乘大厅,上层设置办公或酒店功能,既提升土地效益,又减少跨区交通压力。

2. 轴线与节点的视觉强化

通过轴线串联核心功能节点,可快速构建方案秩序感。例如,在文化中心规划中,以主广场为视觉焦点,向外辐射文化展馆、剧院等建筑,形成强轴线关系。注意轴线末端需设置对景建筑(如钟楼、观景塔),增强空间纵深感。

3. 生态要素的主动介入

绿地不应作为填充剩余空间的装饰物。应试阶段可采用“生态优先”法:先划定保留水体、山体、古树区域,再围绕这些要素布局建筑组团。例如,将滨水区设计为线性公园,住宅建筑呈组团式背靠公园布置,实现景观资源最大化利用。

应试技巧:

三、协同优化:交通与空间的交互设计

交通组织与空间布局需实现双向反馈。例如,商业区的高强度开发需匹配大运量公交站点,而居住区路网密度应与其开发强度正相关。

1. TOD模式的应试化应用

在涉及地铁站或公交枢纽的考题中,可采用“圈层式开发”:

2. 断面设计的差异化表达

同一道路在不同区段应呈现不同断面形式。例如,商业街道路采用“人行道拓宽+建筑前区一体化”设计,居住区道路增加绿化隔离带,工业区道路预留大型车辆通行空间。

四、应试能力提升的实战路径

1. 分阶段专项训练

2. 高频失误点规避清单

3. 工具与素材库建设

建立分类素材库:收集不同功能区的经典布局模式、道路断面详图、生态设计手法等,将其转化为可快速调用的设计模块。

构建应试思维的系统性框架

快题设计并非单纯的美学竞赛,而是对规划逻辑与应变能力的综合考察。考生需建立“问题识别—策略生成—技术落实”的思维闭环,将交通组织与空间布局作为方案推演的双引擎。通过系统性训练与策略优化,方能在有限时间内呈现兼具专业深度与表现力的优质方案。