书法艺术作为中华文化的重要载体,承载着千年文明的审美追求与精神内涵。在高等艺术教育体系中,经典碑帖的深度解读与创作思维的培育始终是书法专业人才培养的核心课题。西南大学书法学科近年来在真题设计中,持续强化对传统经典的传承创新,形成了以古法筑基、以今意突破的考察导向,这种命题特点对考生的艺术理解与实践能力提出了更高层次的要求。

一、经典临摹在书法教育中的多维价值

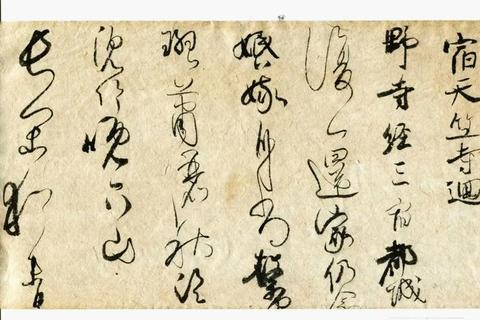

在艺术认知层面,经典临摹是打开传统书法宝库的金钥匙。王羲之《兰亭序》的流动韵律、颜真卿《祭侄文稿》的悲怆笔意、米芾《蜀素帖》的险绝章法,这些经典文本不仅是技法范本,更是历代书家精神世界的具象化呈现。西南大学2021年真题要求对比临摹《张迁碑》与《曹全碑》,正是引导考生理解汉隶体系中雄浑与秀逸两种审美范式的差异,这种对比训练能有效提升艺术鉴赏的敏锐度。

技法锤炼维度,经典临摹具有不可替代的基础作用。赵孟頫"用笔千古不易"的论断揭示出书法技法传承的本质规律。通过精准临摹《九成宫醴泉铭》,考生可直观感受欧阳询"纤浓得中,刚劲不挠"的用笔特征;在反复揣摩《书谱》墨迹本的过程中,孙过庭"一画之间,变起伏于锋杪"的运笔奥秘得以显现。西南大学近年真题中设置的"精确临摹"环节,特别强调原帖笔法、结构的还原度,这正是检验考生观察能力与手上功夫的重要标尺。

在审美养成层面,系统临摹能够构建完整的艺术认知体系。当考生从秦汉篆隶到晋唐楷行进行历时性临摹时,可以清晰观察到书法艺术从尚象到尚意的审美嬗变。西南大学2020年真题要求分析《石门颂》与《乙瑛碑》的审美差异,这种训练促使考生将感性体验升华为理性认知,形成个人的审美判断标准。

二、创作转换中的思维突破路径

从形似到神似的跨越,是临摹转向创作的首要关卡。苏轼"出新意于法度之中"的创作理念,为解构传统与创新的关系提供了方法论。在西南大学2019年创作试题中,要求以《圣教序》笔意完成斗方作品,这需要考生既能精准把握王字体系的技法特征,又能根据现代展厅的审美需求进行形式重构。建议考生建立"分析-解构-重组"的三步创作法:先解析经典作品的构成元素,再拆解其组合规律,最终根据创作主题进行元素重组。

个性语言的淬炼需要科学的训练体系支撑。启功先生提出的"透过刀锋看笔锋"理论,为碑帖转化提供了重要思路。考生在临摹《张猛龙碑》时,既要表现碑刻的雄强骨力,又要还原书写时的笔墨韵味。可通过"双钩填墨"与"意临创作"交替训练,前者强化结构记忆,后者激发创造思维。西南大学真题中常见的"集字创作"题型,实质是通过限定范围的自由组合,考察考生对传统语汇的活化运用能力。

现代语境下的创作转化需要多维度的文化支撑。书法创作不仅是笔墨游戏,更是文化观念的视觉呈现。2022年真题要求以"乡村振兴"为主题进行篆书创作,这提示考生需具备将传统书体与现代题材有机融合的能力。建议建立"主题词库-书体匹配-形式设计"的创作流程:首先提炼主题的核心意象,选择最能传达意境的书体,最后通过章法布局强化视觉表现力。

三、临创转换的实践策略体系

建立科学的临摹梯度至关重要。建议将临摹训练划分为"精确再现-分析临摹-印象临摹"三个阶段。初级阶段使用九宫格辅助把握结构比例,中期侧重分析字组的疏密关系,后期则可尝试背临与意临。西南大学真题中常出现的"节临与通临结合"要求,正是检验考生不同阶段的训练成果。例如在《礼器碑》临习中,精确节临可掌握典型笔画特征,通临则能体会全篇章法的节奏变化。

创作思维的培养需要结构化设计。可借鉴加德纳多元智能理论,设置"图像解析-文学联想-空间构成"多维训练模块。在临摹《韭花帖》时,先解析其疏朗章法的数学美感,再结合杨凝式书写时的文人意趣,最后尝试在六尺屏条中重构空间关系。西南大学2021年创作题要求将古诗意境转化为书法形式,此类训练可有效提升考生的艺术转化能力。

建立动态评价体系有助于学习效能提升。建议采用"技法量化表+审美卡"的双轨评估模式,对笔法准确度、结构合理性、章法协调性进行星级评定,同时要求考生用专业术语作品的气韵特征。这种评估方式与西南大学真题中的"临摹批注"要求高度契合,能系统提升考生的专业表达能力。

在书法艺术的传承与创新长河中,经典临摹与创作实践始终是推动艺术发展的双轮。西南大学书法学科的真题设计智慧,体现在对传统深度的坚守与时代创新的追求之中。对于考生而言,唯有建立"以古法为根基,以创作为导向"的系统训练体系,在笔法锤炼中涵养传统底蕴,在形式探索中彰显时代精神,才能真正实现从技艺操练到艺术创造的质的飞跃。这种临创转换能力的培养,不仅是应对专业考试的关键,更是成就书法艺术家的必由之路。