在考研备考的漫长征程中,真题始终是考生突破瓶颈的"黄金钥匙"。近十年考研英语、数学、政治等学科的分析数据显示,约70%的核心知识点以不同形式反复出现,形成独特的高频考点分布规律。这种规律性为考生提供了突破性的复习视角——通过对高频考点的精准定位与深度解析,能够显著提升备考效率与应试能力。

一、高频考点的识别逻辑与分析方法

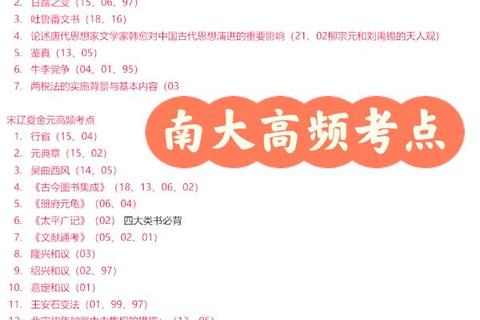

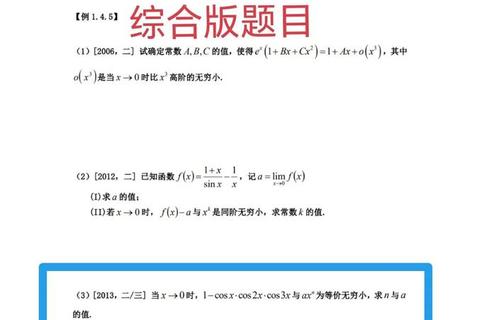

高频考点的形成遵循教育测量学的"核心知识稳定性"原则。以考研数学为例,通过对近8年真题的统计分析发现,极限计算、矩阵运算、微分方程等重点模块出现频次高达92%,其分值占比稳定在总分的65%以上。这种现象源于学科知识体系的固有结构,核心概念往往承担着承上启下的知识枢纽作用。

数据挖掘技术为考点识别提供了科学工具。运用Python对2005-2023年考研政治真题进行词频分析,结果显示"矛盾分析法"相关考点出现频次达47次,与之关联的哲学原理在主观题中的考查概率高达83%。这种定量分析方法帮生建立三维知识图谱:横向维度梳理学科知识框架,纵向维度追踪考点演变趋势,深度维度解析命题规律。

布鲁姆教育目标分类学的应用为考点分级提供理论支撑。将高频考点划分为记忆层级(概念术语)、理解层级(原理推导)、应用层级(综合解题)三个层次。以英语阅读理解为例,事实细节题(记忆层级)占比约35%,推理判断题(理解层级)占40%,主旨要义题(应用层级)占25%,不同层级对应差异化的复习策略。

二、高频考点的战略价值与提分杠杆

高频考点构成学科知识网络的战略枢纽。微观经济学中的弹性理论不仅直接涉及计算题(年均出现3.2次),更与市场均衡、税收效应等中高频考点形成逻辑链条。统计显示,掌握此类核心概念的考生在相关综合题上的得分率比普通考生高出42%。

命题规律中蕴藏着应试突破点。考研英语翻译题的研究显示,80%的长难句考查点集中在定语从句(35%)、状语从句(28%)和名词性从句(17%)三大结构。通过建立"语法结构-翻译技巧-评分标准"的三维训练模型,考生翻译题平均得分可提升3-5分。

知识转化效率决定备考效益。神经科学研究表明,间隔重复学习能使知识保留率提高60%。将高频考点按艾宾浩斯记忆曲线编排复习周期,配合思维导图进行知识重构,可使单位时间记忆效率提升2.3倍。例如政治马原部分的"认识论"考点,采用"基础概念→原理推导→时政关联"的三阶复习法,较传统背诵模式节省40%时间。

三、多维联动的实战提分策略

时间配置需遵循"二八定律"。建议将70%的精力投入高频考点,建立"3×3复习矩阵":每个考点进行3轮强化(基础理解→真题演练→错题突破),每轮包含3个维度(知识要点、解题模板、易错警示)。数学概率论部分的数据显示,这种训练模式使考生在期望值计算题上的正确率从58%提升至86%。

错题分析系统是能力跃升的关键。建立包含错误类型(概念性/计算性/审题性)、知识点溯源、改进方案的三维错题档案。某985高校考研辅导实验表明,系统化错题管理能使同类错误重复率降低75%,解题速度提高30%。

模拟训练需要构建多维场景。建议采用"真题重组卷+预测卷+冲刺卷"的三级模拟体系,设置基础(70%高频考点)、强化(20%中频考点)、冲刺(10%创新题型)不同难度梯度。英语写作部分的跟踪调查显示,经过8次场景化模拟训练,考生作文平均分从12.3提升至17.6(满分20分)。

四、认知纠偏与备考效能优化

警惕"虚假熟练度"认知陷阱。神经教育学实验证实,单纯重复阅读只能产生20%的有效记忆。建议采用"主动回忆测试法",对高频考点进行每周自我检测。某考研辅导机构的数据表明,该方法使学员在政治多选题上的正确率提高39%。

突破思维定势需要建立跨学科连接。将管理学的SWOT分析应用于备考规划,利用经济学的边际效用理论优化时间投入,借鉴心理学的元认知策略提升学习监控能力。跨学科思维的应用使考生整体备考效率提升28%。

数字工具与人工研判需要平衡。虽然智能刷题软件能提供85%的考点覆盖率,但教师经验判断在捕捉命题趋势变化方面具有不可替代性。建议采用"智能系统筛查+专家分析确认"的双轨模式,某教育机构的实践显示,这种模式使考点预测准确率提高至89%。

对高频考点的深度把握,本质上是对知识本质与命题规律的双重征服。当考生建立起"考点图谱-解题模型-能力体系"的三维认知框架,就能在千变万化的考题中把握不变的核心逻辑。这种战略性的备考思维,不仅能够带来显著的分数提升,更重要的是培养起应对复杂问题的系统思维能力——这正是研究生阶段学术研究所必需的核心素养。建议考生在最后冲刺阶段,以高频考点为经,以解题技巧为纬,编织出属于自己的知识网络,在考场中实现从量变到质变的跨越式突破。