近年来,考研政治试题在保持基础理论考查的逐渐呈现出与时政热点深度结合、跨章节知识综合运用、思辨能力要求提升等趋势。考生若想突破高分瓶颈,不仅需要扎实掌握核心知识点,更需通过系统分析历年真题,提炼高频考点,探析命题规律。本文将从高频考点的解析方法、命题趋势的研判逻辑以及备考策略的优化方向三个维度展开探讨,为考生提供兼具理论支撑与实践价值的备考指南。

一、高频考点的解析逻辑:从“知识点记忆”到“命题视角转化”

高频考点的识别并非简单统计历年真题重复率,而是需结合知识框架、学科重点与命题逻辑进行多维分析。

1. 知识框架梳理法

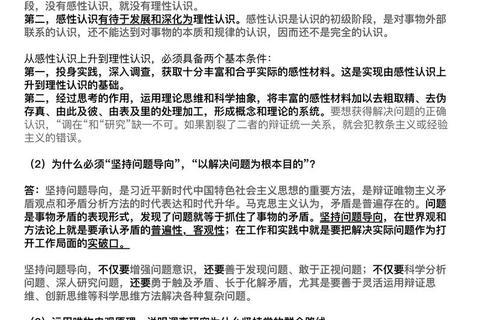

以马克思主义基本原理为例,唯物辩证法中的“矛盾规律”与“认识论”部分连续5年出现在材料分析题中。此类考点的核心特征是理论深度与解释现实问题的适配性。考生可按照“概念定义—核心观点—现实案例”的三层逻辑构建知识网络,例如:通过“矛盾普遍性与特殊性”原理分析“中国式现代化”的独特性,将抽象理论与具体案例结合。

2. 时政关联映射法

考研政治命题具有鲜明的时政导向。以2023年真题为例,“全过程人民民主”作为党的二十大报告中的重点概念,被嵌入“中国特色社会主义政治制度”与“社会治理创新”两大考点中。建议考生建立“年度时政清单”,将重要会议、政策文件与教材知识点对应标注,例如将“新发展格局”与经济体制改革、对外开放等章节关联。

3. 对比分析与错题归因

对近5年选择题错误率超过60%的题目进行聚类分析发现,易混淆概念(如“主要矛盾”与“基本矛盾”)、政策演变(如“乡村振兴战略”的阶段目标)以及经典原著引用(如《资本论》中的剩余价值理论)是高频失分点。考生需通过制作“概念对比表”与“政策时间轴”,强化对相似知识点的辨析能力。

二、命题趋势探析:从“单一知识点考查”到“复合能力评价”

近年考研政治命题呈现三大转向,需引起考生重视:

1. 时政热点的“嵌入式考查”

命题组倾向于将重大时政事件作为材料背景,要求考生运用理论工具进行多角度分析。例如,2022年以“碳达峰碳中和”政策为背景,综合考查生态文明建设、科技创新与全球治理等知识点。此类题目要求考生具备“从现象到本质”的思维跃迁能力,备考时可关注《》理论版文章,学习如何将政策语言转化为学科术语。

2. 跨章节知识的“网状整合”

以“中国百年奋斗的历史经验”为例,该主题可串联起“唯物史观”“中国特色社会主义理论体系”“党的建设”等跨章节内容。建议考生通过“主题式学习”打破章节壁垒,例如围绕“高质量发展”整合经济、政治、社会等多模块知识,形成系统性认知框架。

3. 思辨性问题的“开放性设计”

材料分析题逐渐减少对标准答案的依赖,转而强调逻辑自洽与论证深度。例如2023年要求考生“用马克思主义哲学原理评析人工智能技术发展的双重效应”,此类题目需考生建立“观点—论据—结论”的完整论证链,备考时可参考学术论文的论证结构,强化逻辑表达能力。

三、备考策略优化:构建“三位一体”的高效学习体系

基于命题规律与考生痛点,提出以下操作性建议:

1. 分阶段规划:科学分配复习周期

2. 工具辅助:善用数字化学习资源

3. 实战模拟:从“做题”到“研题”的升华

考研政治的高分突破,本质上是方法论与执行力的双重考验。通过科学解析高频考点、精准研判命题趋势、动态优化备考策略,考生能够从被动接受知识的“应试者”转变为主动驾驭规律的“策略制定者”。值得注意的是,任何技巧均需以扎实的理论功底为基础。建议考生在备考中坚持“理论—实践—反思”的闭环学习模式,既重视真题规律的价值,亦警惕机械刷题的误区,最终在知识积累与思维能力的协同发展中实现质的飞跃。