在快题设计中,空间布局与功能流线如同建筑的骨骼与血脉,既是方案落地的逻辑基础,也是创意表达的载体。如何在有限时间内平衡功能需求、空间美学与设计创新,成为考验设计师综合能力的核心命题。本文将从理论支撑到实践策略,系统解析室内快题设计的解题要诀,助力考生构建兼具理性与创意的设计方案。

一、空间布局与功能流线的内在逻辑

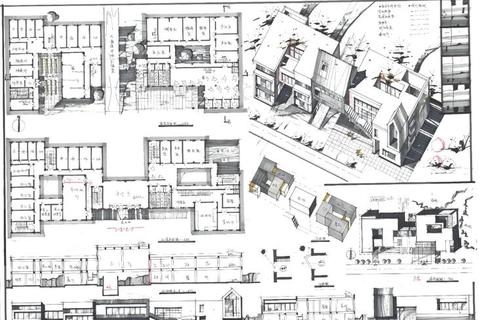

室内设计的本质是通过空间组织实现人与场所的对话。空间布局决定了使用功能的合理性,而功能流线则影响着空间体验的流畅性。研究表明,快题方案中70%的失分源于功能分区混乱或流线交叉()。例如,在餐饮空间设计中,厨房与就餐区的动线若超过12米,服务效率将显著下降;而办公空间私密区与开放区的隔离不足,则会导致30%以上的使用者产生心理不适()。

从教育理论视角看,快题设计需要经历“认知-转化-表达”的思维过程()。设计师需先通过场地分析建立空间认知,再将功能需求转化为分区逻辑,最终通过流线组织实现空间叙事。这一过程要求设计者具备“泡泡图”到“方块图”的转化能力——即从抽象的功能关系推导出具体的空间形态()。

二、创意实践的四大设计策略

1. 功能分区的模块化重组

突破传统“动静分区”的二维划分,采用三维叠加策略。例如在LOFT空间设计中,通过夹层将私密卧室与公共客厅垂直分离,既保证采光通透又实现功能独立()。模块化家具的应用更可增强空间弹性,如折叠隔断墙能在10分钟内将书房切换为临时客房()。

2. 流线设计的戏剧化表达

优秀流线应具备“引导-停留-发现”的节奏感。某美术馆快题方案中,设计师通过弧形坡道串联展厅,使参观流线形成螺旋上升的叙事路径,参观者每行进15米就会遭遇一次视觉焦点()。在商业空间设计中,“洄游动线”的运用可使顾客停留时间增加40%,同时提升30%的店铺曝光率()。

3. 空间界面的模糊化处理

当代设计中,灰空间的创造性运用成为突破布局定式的利器。某民宿改造方案通过落地玻璃与木质格栅的组合,使室内外空间产生光影渗透;可升降雾化玻璃的应用,更实现了私密与开放模式的瞬时转换()。这种“边界消解”手法在中小户型快题中尤为关键,能有效缓解空间压迫感。

4. 结构体系的叙事化呈现

暴露建筑结构不仅是技术展示,更是空间美学的表达。某工业风咖啡馆方案中,设计师将原始混凝土梁柱与钢架玻璃结合,形成强烈的材质对比,同时利用管线走向引导视觉焦点()。这种“结构可视化”设计能使评图者直观感知空间生成逻辑,提升方案说服力。

三、快题应试的实战技巧

1. 五分钟速读法

面对题目时,优先标注三大核心要素:功能面积配比(如餐饮区占总面积35%)、特殊空间需求(如无障碍通道宽度≥900mm)、场地限制条件(如保留乔木的5米保护范围)()。通过快速绘制功能泡泡图,可在10分钟内完成方案框架搭建()。

2. 分析图的双重表达

创新运用轴测分解图+平面流线图的组合分析。某办公空间快题中,设计师通过爆炸轴测图展示竖向交通体系,配合平面图中的色块分区,清晰传达“垂直社区”的设计理念()。需注意分析符号的规范化使用,如人流箭头用红色虚线,物流通道用蓝色实线()。

3. 版式设计的视觉引导

采用“Z”型阅读逻辑布局图纸:左上角放置总平面图,右侧排列分析图,底部设置效果图与剖面图()。色彩运用遵循“7-2-1”法则——70%灰调打底,20%主题色强调功能分区,10%跳色点缀设计亮点()。

4. 时间管理的黄金分割

将6小时快题划分为:45分钟方案构思(含草稿),150分钟墨线绘制,60分钟上色表现,45分钟细部深化()。特别要注意预留20分钟进行流线复核,避免出现卫生间开门方向错误等硬伤()。

四、从真题解析看设计趋势

近年快题命题呈现三大转向:复合功能需求(如书店+咖啡+展览的多业态空间)、特殊场地应对(如历史建筑改造中的结构加固)、绿色技术整合(如光伏玻璃与自然通风系统结合)。某高校真题要求在某三角形地块设计社区活动中心,高分方案通过以下策略脱颖而出:

这些案例印证了当代设计对空间弹性与技术整合的双重追求。

在快题设计的竞技场上,空间布局与功能流线既是基本功的试金石,也是创新思维的展示窗。设计师需在理性框架内寻求感性突破,将规范约束转化为创意跳板。通过系统化的思维训练与方法积累,每个设计者都能在有限时间内,绘制出兼具功能合理性与空间感染力的优秀方案。正如建筑大师路易斯·康所言:“设计不是创造美,美是选择正确方案时的自然流露。”这或许正是快题设计的终极要义。