在建筑学考研快题设计中,空间组织策略与形态生成逻辑既是解题的核心方法论,也是衡量考生设计素养的关键维度。西建大历年真题始终围绕这两大主题展开,要求考生在有限时间内完成从场地解读到空间塑造的系统性思考。本文以真题14为切入点,结合建筑学理论框架与实践案例,探讨快题设计中空间与形态的协同生成机制。

一、空间组织策略的理论框架与实践导向

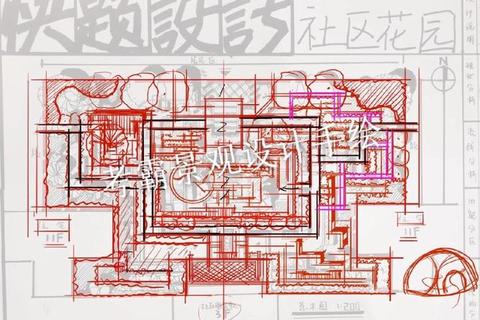

空间组织策略的本质是建立功能、流线与场地的动态平衡关系。从设计方法论来看,其包含三个递进层次:功能逻辑的拓扑重构、行为流线的动态编织,以及景观要素的空间渗透(图1)。

1. 功能拓扑的重构法则

西建大真题常通过复合型功能考验考生的空间整合能力。以2020年天池景区游客中心为例,任务书将旅游服务、信息展示、商业三大功能并置,要求通过“动静分区”实现功能拓扑的立体化布局。此时可采用“核心筒+功能环”策略:将问询大厅作为垂直交通枢纽,展厅呈线性环绕核心展开,商业模块则通过外挂体量形成独立分区。这种拓扑结构既满足功能独立性,又通过共享空间强化整体性。

2. 行为流线的时空叙事

快题设计中流线组织需兼顾效率与体验。真题14场地西侧存在核心景观区,可借鉴“渐进式渗透”手法:主入口设置于西侧道路,通过折线形廊道串联门厅、展厅与观景平台,形成“收—放—收”的空间节奏。同时利用高差变化设计缓步楼梯,使流线本身成为景观体验的载体。

3. 景观要素的介入机制

在真题14的山谷地形中,景观不仅是视觉要素,更是空间生成的驱动力。建议采用“界面消解法”:将茶室、餐厅等景观敏感功能设计为玻璃盒子,通过悬挑平台与景观形成物理接触;而办公区则采用实体墙面,形成视觉屏障。这种虚实对比既呼应了山体轮廓,又强化了建筑与自然的对话关系。

二、建筑形态生成的双重逻辑

形态生成需同时回应地域性表达与建构逻辑,其本质是场地基因与设计意图的物化过程。

1. 地域性语汇的转译路径

西建大考题常隐含地域文化线索。例如真题14所在的西北地区,可提取传统民居的“坡屋顶—木构架”体系,通过现代材料进行转译:采用钢木复合结构实现双坡屋顶,檐口出挑深度控制在1.2-1.5米,既符合寒冷地区防雪要求,又通过格栅构件形成光影韵律。这种“抽象继承”手法既保留了文化符号,又避免了形式模仿的窠臼。

2. 建构逻辑的参数化控制

形态生成需建立几何原型与结构体系的对应关系。对于真题14的梯形地块,可采用“分形切割”策略:将主体体量分解为3-4个错动矩形模块,模块间隙嵌入庭院或连廊。每个模块的长宽比控制在1:1.5至1:2之间,确保结构体系的稳定性。这种操作既化解了不规则地形的限制,又通过模数化设计提升施工可行性。

3. 形态与空间的耦合机制

真题14要求设置观景露台与通高空间,此时需将形态操作与空间体验一体化设计。例如将通高中庭设计为锥形玻璃体,顶部开设天窗引导光线;外部形态则通过斜向切削形成动态轮廓,使建筑成为景观框架。这种“内外同构”策略实现了形式美学与功能价值的统一。

三、快题设计的实践优化策略

1. 类型化思维训练

建立“功能类型—空间原型”对应库:将游客中心、文化馆等常考类型归纳为“线型串联”“核式放射”“网格嵌套”三大原型,每个原型储备3-4种变体方案。例如展厅空间可预设“回字形”“之字形”“树状发散”等组织模式。

2. 案例库的定向积累

重点研究西建大教师作品与地域性建筑案例。例如张锦秋院士的“新唐风”建筑中,对坡屋顶比例与柱廊进深的控制手法可直接应用于快题设计;王澍的垂直院落体系则对高差处理具有启发价值。

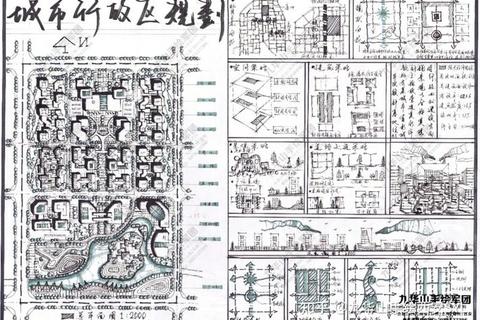

3. 图解思维的进阶应用

在方案构思阶段,采用“分层图解”法:第一层绘制场地拓扑关系(图2a),标注道路、景观、日照等要素;第二层叠加功能气泡图(图2b),确定分区逻辑;第三层转化为几何体量(图2c),完成形态生成。这种可视化流程可大幅提升设计逻辑的清晰度。

四、

西建大快题设计考察的不仅是空间塑造能力,更是对建筑学本质问题的思考深度。考生需建立“问题导向—策略生成—形式转化”的系统思维,将地域文脉、功能需求与技术逻辑转化为具有说服力的空间答案。在备考过程中,既要注重类型化方案的积累,也要培养批判性思维,避免陷入程式化设计的误区。唯有将理性分析与创造性表达相结合,方能在快题考核中展现真正的设计智慧。

图例说明

图1 空间组织三层次模型(作者自绘)

图2 分层图解法的操作流程(改编自文献)