在快速城市化的背景下,景观设计正从单一功能空间向复合生态系统演变。东南大学风景园林快题设计作为检验学生综合能力的重要载体,始终强调空间重构与生态叙事的有机融合,这一双重维度的协同创新不仅呼应了现代景观学科的前沿趋势,更为考生提供了应对复杂场地问题的系统性策略框架。

一、空间重构:多维度的场地激活策略

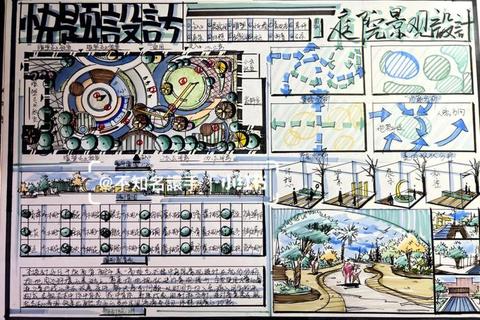

空间重构作为快题设计的核心方法论,需通过场地要素的解构与重组实现功能优化。在东南大学历年真题中,滨水高差处理、历史遗存活化等高频考点均体现了这一理念的实践价值。

1. 地形重塑的生态逻辑

场地高程的3米落差(2019年真题)与三面环山的地形特征(2022年真题)要求设计者运用台地花园、旱溪系统等手法进行竖向设计。如某优秀方案通过等高线梳理形成三级跌水景观,既解决排水问题,又创造观景平台与生态草沟的复合空间。此类处理需注意:

2. 交通组织的叙事序列

惠成河与古运河的双重滨水界面(2019年真题)要求构建多层次的游览路径。优秀案例常采用"主环+支线"结构,主路沿驳岸展开形成线性叙事轴,支线通过栈桥、挑台等设施深入湿地,形成"探秘-发现-沉浸"的体验节奏。关键控制点包括:

3. 功能叠合的弹性设计

针对服务建筑布局,2019年真题要求将茶餐厅与观景功能结合。某方案采用"悬浮盒子"概念,建筑主体架空于湿地之上,下部设置生态展示廊道,屋面作为观星平台,实现功能模块的垂直叠加。此类设计需注意:

二、生态叙事:文化记忆的当代转译

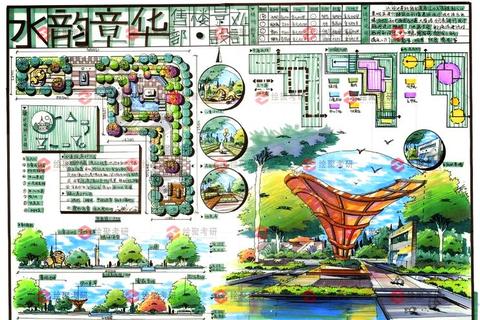

生态叙事体系建构需要将自然过程转化为可感知的设计语言,这在东南大学注重文脉延续的命题导向中尤为突出。

1. 水文系统的场景再生

三湾生态中心案例通过"海绵体"结构(渗透率≥70%)实现雨水净化,其设计亮点在于将技术设施景观化:净化池变为芦苇剧场,导流渠化作儿童戏水区,使生态过程转化为可参与的叙事场景。考生可借鉴:

2. 文化符号的现代演绎

某历史街区改造方案将船坞桁架重构为光影艺术装置,通过参数化设计使投影图案随时间呈现漕运历史片段,这种"可读性界面"既保护了工业遗存,又创造了新媒体叙事载体。关键技术包括:

3. 植被群落的记忆编码

扬州三湾工程通过恢复苦楝-朴树群落(保存率≥85%)唤醒场地记忆,辅以季相变化的观赏草甸,形成"原生-演替-人工"的三重植物叙事。设计要点:

三、技术协同:可持续策略的实施路径

在6小时快题设计中,考生需将生态技术转化为图示语言,这要求对关键技术参数有精准把握。

1. 生态材料的选择逻辑

某滨水方案采用陶粒混凝土铺装(透水系数≥1.5mm/s),通过色彩编码区分功能区域:蓝色透水砖引导亲水路径,赭石色烧结砖划定历史展示区,形成材料学的隐性叙事。重要参数包括:

2. 生物通道的精细化设计

针对场地内的动物迁徙,优秀方案常设置"生态桥+地下廊道"复合系统。如某湿地公园设计,利用管涵(直径≥80cm)连接分散水塘,顶部覆土形成昆虫走廊,侧壁开孔供两栖类通行。设计规范:

3. 智慧系统的轻量化表达

在快题中表现智慧设施时,可采用图例化处理:水滴符号代表土壤湿度传感器,波浪线示意雨水监测管线,云朵图标标注气象数据采集点。关键系统包括:

空间重构与生态叙事的辩证统一,本质上是对人地关系的再诠释。东南大学快题设计强调的这种多维策略,不仅训练了考生解决复杂问题的能力,更培育了将技术理性与人文情怀融合的设计思维。在备考过程中,建议建立"类型库-技术库-符号库"三级知识体系,通过至少20个真题案例的对比研习,掌握空间变量与生态常量的耦合规律,最终实现从解题到创意的跨越。