教育综合考试作为教育学领域的重要考核形式,既是对考生知识储备的系统检验,也是对其教育思维与实践能力的深度考察。如何高效解析真题、把握高频考点并制定科学的备考策略,成为考生突破瓶颈的关键。以下将从真题规律、核心知识点与备考方法三个维度展开分析,助力考生构建全面备考框架。

一、真题解析:把握命题规律与题型特征

教育综合型通常涵盖名词解释、简答、论述及案例分析等,其命题规律呈现以下特点:

1. 理论与实践的融合性:真题常以教育热点为背景,要求考生结合理论分析实际问题。例如,2024年北京城市学院社会工作原理真题中,要求考生结合“零工经济”材料分析社会现代化的特征,此类题目需考生在掌握基础理论的关注教育政策与社会发展趋势。

2. 高频考点的重复性:历年真题中,教育学原理、中外教育史、教育心理学等模块占比稳定。例如,教育目的、课程设计、学习动机等知识点在近五年真题中重复率超过60%。

3. 开放性与创新性:论述题常要求考生提出个人见解。如“初级群体衰落对社会生活的影响”一题,需从家庭结构、社区关系、个体社会化等多角度展开论证,体现对批判性思维的考察。

备考启示:考生需建立“真题-知识点”对照表,梳理高频考点分布规律,同时通过模拟训练提升开放性题型的逻辑表达能力。

二、高频考点精讲:聚焦核心知识模块

(一)教育学原理

1. 教育目的与制度:重点包括教育目的的多层次结构(个人发展、社会需求、文化传承)及教育制度改革的国际化趋势(如素质教育、教育公平)。

2. 课程与教学论:需掌握课程编制原则(如适应性、系统性)与教学方法分类(讲授法、探究式学习),并能结合“双减”政策分析教学实践中的创新路径。

(二)中外教育史

1. 中国教育思想脉络:从孔子的“有教无类”到蔡元培的“五育并举”,需梳理思想演变与社会变革的关联。

2. 西方教育流派:重点对比赫尔巴特的传统教育与杜威的进步主义教育,理解其对学生主体性认知的差异。

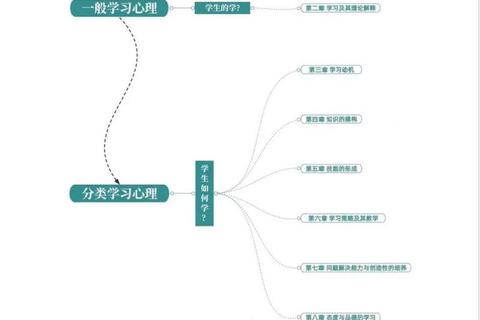

(三)教育心理学

1. 学习理论:行为主义(强化理论)、认知主义(信息加工模型)与建构主义(情境学习)的核心观点及教学应用。

2. 动机与迁移:需掌握ARCS动机模型(注意力、相关性、自信心、满足感)及迁移促进策略(如类比教学)。

学习技巧:采用“框架记忆法”,将知识点归纳为“定义-核心观点-实践案例”三级结构,例如用“皮格马利翁效应”解释教师期望对学生成绩的影响。

三、备考策略指导:科学规划与高效执行

(一)阶段化复习路径

1. 基础夯实期(2-3个月):

2. 强化提升期(1-2个月):

3. 冲刺突破期(1个月):

(二)应试技巧提升

1. 题型应对策略:

2. 答题规范:

(三)资源与心态管理

1. 教材与工具选择:

2. 心态调节:

四、

教育综合考试的本质是对考生系统性思维与教育情怀的双重考察。通过真题规律解析锁定重点,以框架化学习构建知识体系,再借科学的备考策略提升应试效能,三者结合方能实现从“知识积累”到“能力跃迁”的突破。考生需谨记:教育不仅是分数的竞争,更是对教育本质理解的深度较量。唯有将理论内化为教育智慧,方能在考场与未来的教育实践中彰显专业价值。