在竞争激烈的考试选拔中,政治学科因其理论性与实践性并重的特点,成为考生备考的“战略要地”。对历年真题的深度剖析,不仅能揭示高频考点的分布规律,更能帮生把握命题趋势,实现从被动应试到主动应对的跨越。

一、高频考点:知识体系中的核心坐标

政治学科的知识框架具有显著的模块化特征,高频考点往往集中在核心理论与重大实践的结合点上。以2020年真题为例,以下三类内容构成命题重点:

1. 马克思主义哲学的方法论应用

辩证法中的“矛盾分析法”与认识论的“实践观”连续三年出现在材料分析题中。例如2020年真题要求考生以“主要矛盾转化”分析乡村振兴战略,这要求考生不仅熟记矛盾特殊性原理,还需结合“脱贫攻坚与共同富裕衔接”的具体政策进行论证。此类题目强调“原理+材料”的双向映射能力,死记硬背难以获得高分。

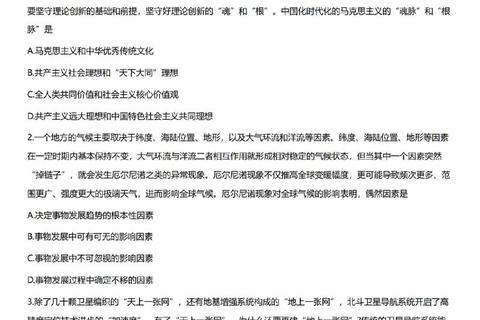

2. 中国特色社会主义理论体系的时代演进

“十九届四中全会关于国家治理现代化的论述”“社会主义核心价值观与传统文化融合”等考点,在选择题与简答题中占比超过35%。这类题目注重考察考生对政策文本的精细化解读能力,例如区分“治理体系”与“治理能力”的内涵差异,或解析“文化自信”在意识形态建设中的功能定位。

3. 时政热点的理论化表达

“人类命运共同体构建”“全球抗疫合作中的中国贡献”等年度热点事件,常以论述题形式出现。命题者倾向于要求考生从“经济全球化”“国际关系民主化”等理论视角切入,体现“小切口、大纵深”的命题思路。例如2020年真题中,“一带一路倡议如何体现共商共建共享原则”一题,需结合全球经济治理理论与中国外交实践展开论述。

二、命题趋势:从知识复现到能力立意的转型

近五年政治试题呈现出三个显著趋势,反映出选拔性考试对思维品质的更高要求:

1. 复合型知识网络的构建

单一知识点考查比例持续下降,取而代之的是跨模块综合题。例如2020年真题将“供给侧结构性改革”(经济模块)与“职能转变”(政治模块)结合命题,要求考生分析“放管服”改革如何通过制度创新激发市场活力。此类题目需要考生建立“主题式知识图谱”,例如围绕“高质量发展”整合经济政策、政治制度、生态文明等多个维度的内容。

2. 真实情境中的问题解决导向

命题材料日益贴近社会生活实践。例如“基层社区治理创新案例”“直播带货的经济效应与监管困境”等情境类题目占比超过40%。这要求考生具备“理论迁移能力”,能够运用“群众路线工作方法”“市场调节与宏观调控关系”等理论工具,对现实问题提出逻辑自洽的解决方案。

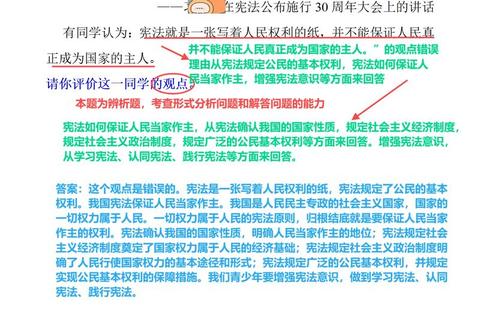

3. 价值引领与批判性思维的平衡

试题在强调“四个自信”的开始引入争议性议题以考察思辨能力。例如2020年真题中,“如何评价科技创新的边界”一题,既需肯定人工智能对生产力的促进作用,也要从唯物史观角度分析技术异化的风险。这种命题设计旨在培养考生“辩证否定”的思维习惯,避免陷入非此即彼的极端化论述。

三、备考策略:科学方法与精准突破的结合

基于对高频考点与命题趋势的分析,考生可从以下三个层面优化备考方案:

1. 建立“三位一体”知识框架

2. 强化“问题驱动”式训练

3. 构建“动态反馈”机制

四、在规律探寻中实现认知跃迁

政治学科的备考本质上是思维方式的锤炼过程。通过对真题的深度解码,考生不仅能掌握“考什么”与“怎么考”的显性规律,更能领悟“为何这样考”的底层逻辑——这既包括对学科核心素养的呼应,也暗含国家对青年政治认同与价值判断能力的期待。唯有将知识积累、方法优化与思维升级相结合,方能在考场上实现从“解题”到“解决问题”的质变。