近年来,随着研究生入学考试的竞争加剧,政治科目因其理论深度与命题灵活性成为考生备考的难点。如何在庞杂的知识体系中精准把握核心考点、预判命题趋势,并通过科学方法提升应试能力,是每位考生亟待解决的课题。本文将从真题难度解析、核心考点分布、命题规律变化及备考策略四方面展开深度剖析,为考生提供兼具理论支撑与实践价值的参考。

一、政治真题核心考点的分布与变化

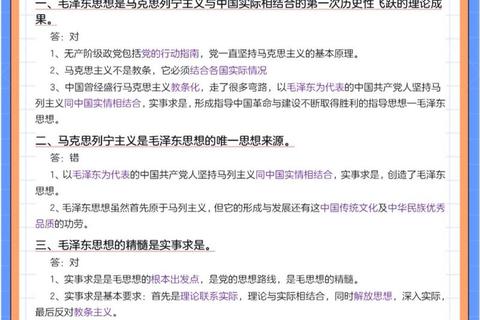

从近年真题来看,政治考试的核心考点呈现“基础性+时政性”的双重特征。以2025年考研政治真题为例,马克思主义基本原理(马原)、中国特色社会主义理论体系(毛中特)和习近平新时代中国特色社会主义思想构成三大核心模块,分别占比约24%、30%和40%。

1. 马原部分:重点集中于辩证唯物主义、历史唯物主义及政治经济学。例如,2025年真题中“价值评价的特点”与“唯物辩证法与唯意志论对比”等题目,均要求考生在理解哲学范畴(如价值的主体性、客观性)的基础上,结合实例分析现实问题。

2. 毛中特与新时代思想:考题多与时政热点深度绑定。如“中国领导的多党合作制度优越性”与“治沙精神体现的理想信念”,既考查理论内涵,又需联系“生态文明建设”“脱贫攻坚”等国家战略。

3. 时政与综合素养:冷门考点比例上升,如2025年真题中“互联网隐私权”“《中国纪律处分条例》”等题目,要求考生不仅掌握基础知识,还需关注政策修订与社会热点。

二、命题趋势的三大转向

近年来,政治考试逐渐从“知识记忆型”向“能力应用型”转型,具体表现为以下趋势:

1. 情境化命题比重增加:超过60%的题目通过材料分析考查知识运用能力。例如,2025年新题型“博物馆是否应归还艺术品”要求考生结合文化主权与历史唯物主义观点进行多角度论述。此类题目强调“无情境不成题”的命题逻辑,考生需从材料中提取关键词,关联理论框架。

2. 开放性试题的挑战:如“治沙人精神”分析题,答案需综合“理想信念”“爱国主义”与“社会价值实现”等多个维度,突破传统单一知识点限制。这要求考生具备跨章节知识整合能力,并能通过辩证思维形成逻辑闭环。

3. 反押题与冷门考点交错:命题组通过引入新提法(如“核心价值金线”“能力素养银线”)和冷门细节(如2025年考查的“科学社会主义产生条件”),削弱了依赖押题的应试策略。考生需系统梳理考纲,避免知识盲区。

三、真题难度提升的表现与原因

1. 选择题的“去记忆化”:纯记忆型题目占比从2019年的45%下降至2025年的20%,取而代之的是材料分析题(如“自动门发展史”完形填空)和概念辨析题(如“自由与必然的关系”)。

2. 分析题的综合性增强:以2025年“漫画与柱状图结合”作文题为例,考生需同时掌握数据解读、理论迁移与政策评价能力,体现“无思维不命题”的导向。

3. 学科交叉与前沿渗透:如“生物类翻译题”涉及科技,要求考生在马克思主义自然观框架下分析科技双刃剑效应。这类题目反映命题组对跨学科素养的重视。

难度提升的根源在于教育评价体系的改革。教育部明确提出“从解题向解决问题转变”的目标,强调思维品质与创新能力的考查。数字化时代信息过载的特点,也促使命题倾向于筛选具备信息整合与批判性思维的考生。

四、科学备考策略与实践建议

1. 构建三级知识体系:

2. 强化情境分析与思维训练:

3. 规避备考误区:

五、

政治考试的难度演进,本质是高等教育选拔机制对人才需求的映射。考生唯有深入理解“价值引领、素养导向、能力为重”的命题逻辑,在夯实理论基础的同时培养高阶思维,方能在竞争中脱颖而出。未来,随着“新课标”与“中国高考评价体系”的深化,政治命题或将进一步融合学科前沿与社会实践,而这正是每一位备考者需持续关注的方向。