在竞争激烈的城市规划考研赛道上,华中科技大学以其学科积淀深厚、考题方向明确的特点,成为众多考生关注的焦点。如何在有限时间内精准把握核心考点,制定科学的复习策略,是突破高分的关键。本文将从学科重点、真题规律、备考方法论三个维度展开分析,结合教育理论与实践经验,为考生提供一份兼具深度与实用性的指南。

一、华科城市规划考研核心考点解析

华科城市规划考研命题始终紧扣学科前沿与基础理论的融合,其核心考点可归纳为三大模块:

1. 城乡规划理论体系

华科考题尤其重视对经典理论的理解与应用能力,例如“田园城市理论”“中心地理论”“新城市主义”等。考生需重点梳理理论提出背景、核心观点及其对当代城市规划的启示,例如2021年真题要求结合“韧性城市”理念分析城市防灾规划,即考察理论迁移能力。

2. 规划技术与实践能力

考题中常涉及GIS空间分析、城市设计导则编制、控规指标体系等内容。例如2022年真题要求根据给定地块数据完成容积率测算与公共服务设施布局,需熟练运用《城市规划编制办法》等技术规范。此部分强调“理论工具化”,需通过案例练习强化实操能力。

3. 政策热点与学科交叉

“国土空间规划”“城市更新”“双碳目标”等政策热点频繁出现在近年考题中。考生需关注《自然资源部关于进一步加强国土空间规划编制工作的通知》等文件,同时注意交叉学科知识,如2023年真题将“智慧城市”与交通规划结合命题,要求考生具备跨领域综合分析能力。

二、真题规律分析与高效备考策略

通过对近五年真题的横向对比,可提炼出三大命题规律及应对策略:

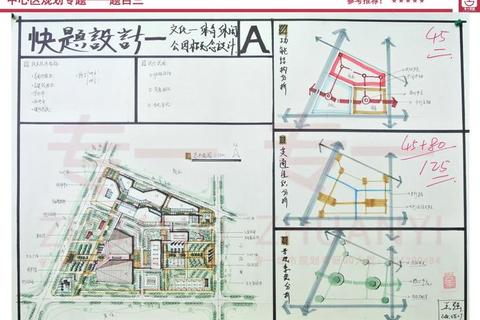

1. 题型结构化:名词解释→论述→快题设计的递进逻辑

2. 考点关联性:从单一知识点到系统思维考察

近年真题呈现“复合考点”趋势,例如将“国土空间规划体系”与“乡村振兴战略”结合命题。备考时需构建知识网络图,使用XMind等工具将理论、技术、政策串联,形成“问题识别→理论调用→解决方案”的思维链条。

3. 实践导向:强调真实场景下的决策能力

真题常模拟规划实务情境,如“作为规划师如何应对居民对垃圾中转站选址的抗议”。此类题目需掌握“利益相关者分析→多方协商机制→技术优化方案”的解决框架,并参考《城市规划实务》教材中的典型案例库。

三、备考资源整合与时间管理方法论

基于艾宾浩斯遗忘曲线与刻意练习理论,推荐“三阶段四维度”备考法:

1. 基础夯实阶段(3个月)

2. 专项突破阶段(2个月)

3. 冲刺模拟阶段(1个月)

四、从知识积累到思维跃迁

华科城市规划考研不仅是对专业知识的检验,更是对系统性思维与创新能力的考核。考生需跳出机械记忆的窠臼,通过“理论—案例—真题”的循环强化,培养“发现问题—分析矛盾—提出策略”的规划师思维。正如简·雅各布斯在《美国大城市的死与生》中所强调的:“真正的城市规划始于对城市复杂性的敬畏。”唯有将知识内化为洞察力,方能在考场上游刃有余,为未来的规划生涯奠定坚实基础。