中医考研作为选拔中医药专业人才的重要途径,其综合考试内容既涵盖基础理论,又强调临床应用能力。如何在有限时间内高效掌握核心知识点并提升应试技巧,是每位考生面临的共同挑战。本文结合历年真题解析与高频考点分布,系统梳理备考策略,帮生构建科学复习框架。

一、高频考点解析与命题规律

中医综合考试的核心考点集中体现在基础理论与临床辨证的交叉领域,其中以下四类知识点出现频率最高:

1. 基础理论中的核心概念与经典原文

《中医基础理论》中的阴阳五行学说、藏象学说、气血津液等内容是命题重点。例如,王冰注解《素问》中“壮水之主,以制阳光”的阴阳平衡思想,在2015年、2020年、2023年真题中均以论述题形式出现。此类题目要求考生不仅熟记原文,还需结合临床案例说明其应用,如虚热证与虚寒证的治法差异。

2. 病因病机与辨证论治的关联性分析

六淫致病特点(如“风性善行数变”“湿性黏滞”)及七情内伤对脏腑气机的影响(如“怒则气上”“思则气结”)是高频选择题考点。例如,2021年真题通过患者“咳嗽痰黄、发热、脉浮数”症状,考查风热犯肺与痰热内蕴的鉴别诊断。此类题目需考生从症状、舌脉、病机三个维度建立辨证模型。

3. 方剂与中药的功效对比

方剂的组成原则(如“君药用量最大”)、同类中药的异同(如桂枝与麻黄的发汗作用差异)常出现在X型多选题中。例如,2022年真题要求考生从“再造散”与“桂枝汤”中辨析甘草、桂枝、煨生姜的配伍意义。备考时需建立“药物-方剂-证型”的三维记忆网络,避免孤立记忆。

4. 针灸学中的经络定位与配穴原则

十二经脉循行规律及特定穴(如五输穴、原穴)的应用是针灸部分的重点。例如,2024年真题通过“腰痛伴小便不利”案例,考查足太阳膀胱经与督脉的选穴逻辑。考生需结合解剖图谱与临床病例强化空间记忆。

二、真题解析方法论:从解题技巧到知识整合

真题的深入解析是提升应试能力的关键环节,建议采用“三阶段法”:

1. 分类精练与错题归因

按科目与题型分类练习近十年真题,例如将中基真题分为“经典原文应用”“病机推理”等子类。统计错题高频领域,如发现“瘀血病证特点”错误率较高,则需回溯《病因与发病》章节,重点理解“瘀血致病的色紫暗、脉涩”等特征。

2. 命题逻辑与干扰项拆解

以A型题为例,其干扰项常设置“概念混淆”(如将“阴虚发热”与“湿热内蕴”症状混用)或“程度偏差”(如“过劳”与“过逸”的致病特点差异)。通过分析2019年真题中“失神与假神鉴别”选项设置规律,可总结出“神态-体态-舌脉”的三步排除法。

3. 跨学科知识串联

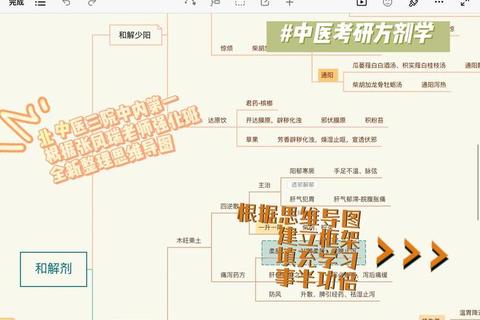

中内病例分析题往往融合中诊辨证与方剂选择。例如,针对“水肿”病例,需关联《中医内科学》的“/阳水”分类、《方剂学》的“真武汤”与“五皮饮”对比,以及《针灸学》的“水分穴”应用。建立“病-证-法-方-穴”的思维导图有助于提升综合解题能力。

三、备考策略优化:效率与深度的平衡

1. 分阶段目标管理

2. 记忆增效技巧

3. 应试心态与健康管理

避免“疲劳战术”,采用“番茄工作法”将每日学习拆分为多个25分钟高效区间。适时进行八段锦、耳穴按摩等中医养生法缓解压力。

四、

中医考研既是对知识储备的检验,更是对中医思维能力的考核。通过高频考点的精准把握、真题规律的深度解析以及个性化备考策略的制定,考生可逐步构建“理论-实践-创新”三位一体的知识体系。值得注意的是,近年命题趋势更强调经典理论与现代临床的结合,例如OSCE(客观结构化临床考核)模式中涉及的医患沟通与辨证决策能力,提示考生需在掌握基础知识的培养临床场景下的综合应用能力。

> 备考资料推荐: