在考研政治复试中,“中国近现代史纲要”(简称“史纲”)作为核心考查模块,其命题规律与备考策略直接影响考生能否在短时间内实现高效突破。本文基于近年真题趋势与教育理论,系统梳理史纲高频考点,结合科学备考方法,为考生提供兼具理论深度与实践价值的复习指南。

一、史纲高频考点解析:命题规律与核心内容

史纲的考查聚焦于重大历史事件、核心理论转折与社会性质演变三大维度,其命题呈现以下特点:

1. 时间轴与逻辑链结合

从战争到现代化建设,史纲以时间顺序串联关键节点,但更注重事件间的因果关系。例如,2025年真题要求分析“抗日民族统一战线形成的条件与作用”,需结合1935年瓦窑堡会议的政策调整、西安事变的历史转折及国共二次合作的内在逻辑,体现“背景—过程—影响”的完整链条。

2. 对比分析与综合归纳

高频考点常通过对比不同阶级的探索路径(如农民阶级的太平天国、资产阶级维新派的戊戌变法、无产阶级的新民主主义革命)考查历史局限性。例如,近年真题多次要求比较《天朝田亩制度》与《资政新篇》的异同,需从经济主张、阶级属性及历史意义三方面切入。

3. 理论与现实关联

毛泽东思想、社会主义建设道路探索等理论考点常结合当代政策命题。如“农村包围城市”战略与乡村振兴政策的关联性分析,要求考生从历史经验中提炼现实启示。

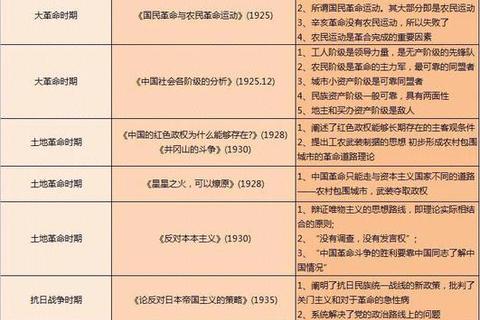

核心高频考点分类:

二、科学备考策略:从知识输入到解题输出

(一)构建体系化知识框架

1. 时间轴与思维导图结合

以“时间轴”梳理1840年至今的重大事件,标注社会性质、主要矛盾、历史任务的变化节点;辅以“思维导图”归纳每个阶段的经济、政治、思想三维特征。例如,通过“半殖民地半封建社会”这一核心概念,链接《南京条约》的领土主权丧失、民族资本主义的萌芽及救亡图存思潮的兴起。

2. 关键词记忆法

将复杂知识点浓缩为关键词组。如“遵义会议”可记为“军事纠错、领导核心确立、独立自主开端”;“延安整风”则聚焦“反对主观主义、宗派主义、党八股”三大主题。

(二)真题驱动下的能力提升

1. 分题型专项训练

2. 错题归因与考点溯源

建立错题本,标注错误类型(如时间记忆偏差、概念理解错误),并回溯教材对应章节。例如,若混淆“三三制政权”与“抗日民主根据地”的区别,需重新梳理1940年《抗日根据地的政权问题》的文件内容。

(三)跨学科思维与热点关联

1. 史论结合

将史纲与“毛中特”结合,分析历史事件对理论形成的推动作用。如“农村包围城市”道路源自井冈山斗争经验,而《星星之火,可以燎原》则标志毛泽东思想的初步形成。

2. 现实热点映射

关注周年纪念与政策导向。2025年为抗日战争胜利80周年,需重点复习“持久战理论”“敌后战场贡献”及“抗战精神”的当代价值;“共同富裕”目标可联系新民主主义革命时期的土地政策演变。

三、常见误区与突破建议

1. 误区一:机械背诵忽视逻辑

部分考生仅按时间顺序死记硬背,导致答题碎片化。对策:采用“问题导向法”,以“为什么”“如何评价”等设问重构知识点。例如,分析“辛亥革命的成功与失败”,需从推翻帝制(成功)与未改变社会性质(失败)双重维度展开。

2. 误区二:重考点轻史料

忽视原始文献与领导人著作的解读。对策:精读《论持久战》《新民主主义论》等经典文本,提炼核心观点。如《论持久战》中“防御—相持—反攻”三阶段理论,可直接用于分析抗战战略。

3. 误区三:模拟题替代真题

过度依赖模拟卷可能导致复习方向偏差。对策:以近10年真题为纲,统计高频考点(如“中国成立的意义”出现6次),并总结命题规律。

史纲的复习需实现“历史脉络清晰化、理论逻辑体系化、解题方法结构化”三重目标。考生应立足真题规律,结合时间轴与关键词记忆法构建知识网络,通过错题归因与热点关联提升综合应用能力。唯有将历史经验转化为解题智慧,方能在复试中展现扎实功底与思辨深度,最终实现从“知识储备”到“得分能力”的跨越。