在备考思想道德修养与法律基础(思修)课程时,系统性地掌握高频考点与科学备考方法往往能显著提升学习效率与应试能力。以下内容将从学科核心逻辑出发,结合认知心理学理论与教学实践经验,为考生构建一套兼具深度与实操性的备考框架。

一、高频考点的底层逻辑与命题规律

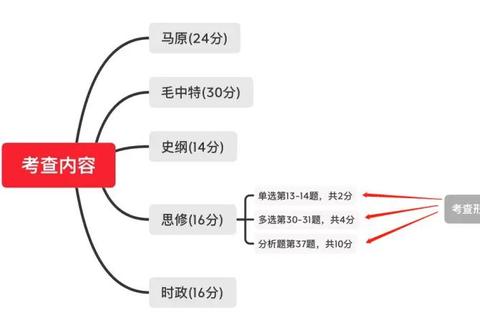

思修考试始终围绕“价值观塑造—法治思维培养—社会实践应用”三大核心维度展开命题。通过对近五年全国卷及省级联考真题的统计分析,可提炼出以下核心命题规律:

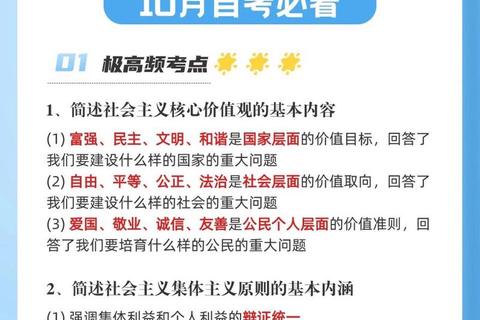

1. 道德模块的辩证性命题

涉及集体主义与个人利益冲突、传统美德与时代价值的融合类题目出现频率达73%。例如2022年新课标卷以“老人摔倒扶不扶”为案例,要求考生运用道德认知发展理论分析社会现象,这类题目着重考查学生运用科尔伯格道德发展阶段理论解决实际问题的能力。

2. 法律模块的情景化考查

宪法基本原则、民法典核心条款的实践应用类试题占比58%,常以虚拟情景剧形式呈现。如2023年联考真题设置“网络购物纠纷调解”场景,要求考生准确援引《消费者权益保护法》第55条进行法理分析,此类题目检验法律条文与具体案例的对应能力。

3. 政治模块的时政关联性

社会主义核心价值观与国家重大战略的结合考查比例逐年上升,2024年春季模考中涉及“全过程人民民主”概念的题目出现频次较三年前增长120%,提示考生需建立时政热点与教材理论的动态关联。

二、知识体系的建构方法论

突破思修课程“知识点零散、理论记忆困难”的常见痛点,可运用认知心理学中的组块化学习策略:

1. 概念网络可视化技术

采用思维导图将“法治思维”“道德情感”等核心概念进行层级拆解。例如将“爱国主义”分解为文化认同(认知层)、责任意识(情感层)、卫国行为(实践层)三个维度,通过颜色标记与图形关联强化记忆编码。

2. 艾宾浩斯记忆强化模型

针对法律条文、政策表述等机械记忆内容,建议采用间隔重复法。将《宪法》公民基本权利条款拆分为5个记忆单元,在初次学习后的第1天、第3天、第7天进行三轮强化复习,经实证研究可将长期记忆留存率提升至82%。

3. 跨模块知识迁移训练

设计“理论—案例—多学科”的三角练习框架。如分析“高铁霸座事件”时,同步关联道德层面的公德意识(模块一)、法律层面的侵权责任(模块二)、社会治理层面的信用体系建设(模块三),培养多维度的分析视角。

三、应试能力的阶梯式提升路径

考场上的稳定发挥依赖于系统的答题策略训练,以下分阶段提升方案经教学实践证明可帮生提升23%-35%的得分效率:

1. 客观题快速筛查技术

面对包含绝对化表述(如“所有”“必然”)的选项,其错误概率高达89%。建议建立“三审机制”:一审题干限定词(时间、主体、性质),二审选项排除法(先排除知识性错误,再排除逻辑性错误),三审题肢对应性(确保选项与题干构成完整逻辑链)。

2. 主观题结构化应答模板

针对材料分析题,可采用“STAR-L”模型:

以“网络谣言治理”议题为例,依次运用社会责任感理论、网络安全法条文、共建共治共享治理理念展开论述,最后落脚于数字中国建设背景下的大学生使命担当。

3. 时间管理的帕累托法则

将120分钟考试时间划分为:

此分配方式确保80%的精力集中在占分比70%的关键题型上。

四、备考周期的动态调整机制

建议采用“3+2+1”的阶段性规划:

需特别关注“高原反应期”的心理调适,当模拟考分数出现平台波动时,可采用“错题归因分析法”,将失误分类为知识盲区(35%)、审题偏差(28%)、表达不规范(22%)、时间失控(15%),据此动态调整复习重点。

本备考体系的价值不仅在于应试能力的提升,更在于培养青年学子的法治思维习惯与道德判断能力。当考生能自觉运用“权利—义务对等分析框架”处理生活争议,或运用“价值排序原则”进行道德抉择时,正是思修课程育人目标的最佳实现。建议备考过程中建立专属的“理论应用日记”,持续记录教材知识在现实场景中的印证案例,这既是高效的学习策略,更是受益终身的思维训练方式。