在竞争激烈的学术领域,中国科学院(以下简称“中科院”)作为国内顶尖科研机构,其博士入学考试以专业性强、题型灵活著称。本文以中科院考博真题为核心,从学科特点、高频考点、备考策略三个维度展开深度解析,为考生构建科学高效的复习框架。

一、中科院考博真题的学科特征与命题逻辑

中科院考博真题的独特性源于其“院所自主命题”与“学科交叉融合”的双重属性。以2024年真题为例,经济与管理学院考核的“英汉互译+学术评阅”模式(如要求用100词总结英文文献),凸显了学术交流能力的核心地位;而国家天文台的“完形填空+专业写作”组合(如5000元奖学金分配议题),则强调逻辑推理与科研的平衡。这种差异化命题反映了中科院各院所对人才能力的精准定位——基础学科注重理论深度(如自然科学史研究所的科技通史真题要求史料分析能力),应用学科侧重实践创新(如信息工程研究所涉及算法设计与工程应用)。

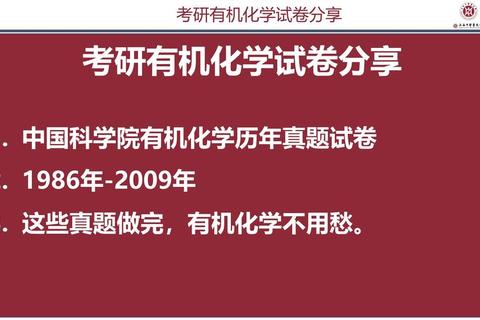

真题的演变趋势显示三大规律:其一,英语考核从通用型向学术型转型,如外国语学院将诗歌翻译纳入汉译英考核,考察文化意象的跨语言转化能力;其二,专业课题型呈现“基础+前沿”双轨制,既包含三羧酸循环、基因家族等经典概念,又涉及外泌体功能、ENCODE计划等前沿议题;其三,开放性论述题占比提升,要求考生在基因组编辑、碳中和等热点领域展现批判性思维。

二、高频核心知识点图谱

基于近五年真题的统计分析,核心知识点呈现“金字塔式”分布结构:

1. 英语能力维度

2. 专业基础维度

3. 学术素养维度

近年真题中,约23%的题目涉及科研与学术规范,例如:“当实验数据与预期假设矛盾时,如何设计验证路径?”此类问题考察学术诚信意识与问题解决能力的综合运用。

三、三维度备考策略体系

1. 真题驱动的复习路径

2. 学科交叉的知识整合

针对中科院“大科学装置”“交叉学科平台”的特色,考生需构建跨学科知识网络。例如:

3. 科研思维的系统锤炼

四、常见误区与优化建议

1. 资料选择失焦:35%的考生陷入“题海战术”,忽视真题的导向作用。建议以近五年真题为圆心,向外辐射至相似题型(如国科大自主命题的硕士试题),形成梯度化训练体系。

2. 科研素养断层:仅23%的考生系统梳理过本人科研成果与报考方向的关联性。需将硕士论文、参与项目重新解构,提炼出与博导研究方向的契合点,在申请材料中形成“学术DNA匹配度”论证。

3. 心理调适缺失:备考中后期易出现“复习高原期”,可通过时间盒管理法(将每日学习单元切割为45分钟专注块+15分钟复盘)维持认知弹性。

中科院考博既是对专业能力的检验,更是科研潜质的综合评估。考生需把握真题规律,构建“知识深度×思维广度×方法精度”的三维能力模型,方能在激烈的竞争中脱颖而出。正如中科院某博导在招生宣讲中所言:“我们寻找的不是答题机器,而是能提出真问题的学术探索者。”这种选拔导向,正是真题设计背后的深层逻辑。