考研政治作为研究生入学考试的重要科目,其复习方法与效果直接关系到考生的最终成绩。近年来,随着考试命题趋势的演变,传统“题海战术”的局限性日益凸显,考生亟需一条既能系统掌握知识、又能灵活应对真题的科学复习路径。本文将从认知重塑、知识框架构建、分阶段策略三个维度,结合教育理论与备考实践,解析如何突破真题束缚,实现高效备考。

一、真题价值的再认知:从“刷题工具”到“诊断指南”

真题的常规使用往往陷入两大误区:一是机械重复练习,二是忽略错题归因分析。实际上,真题的本质是学科能力与命题逻辑的复合体。根据教育心理学中的“元认知理论”,真题的价值应体现在三方面:

1. 知识漏洞探测器:通过错题可精准定位薄弱环节(如马原辩证法、史纲时间轴等)。

2. 命题规律解码器:近五年真题显示,选择题中“组合型干扰项”占比从35%增至52%,要求考生具备更强的概念辨析能力。

3. 思维模式训练场:分析题答案组织需遵循“理论-材料-现实”三重逻辑链,而非简单堆砌知识点。

实践建议:建立“三维错题本”——记录错误选项的迷惑特征、关联知识点在教材中的位置、同类题型的解题模板。例如,2024年真题中“新发展理念”相关题目,需结合《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》章节框架进行错因归类。

二、知识框架的立体化构建:超越碎片化记忆

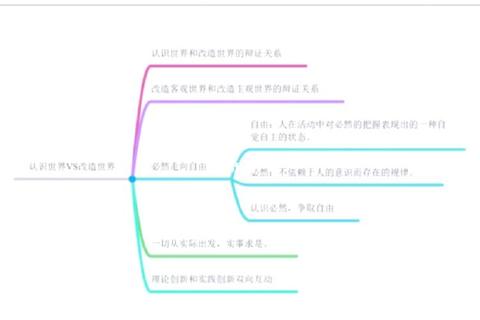

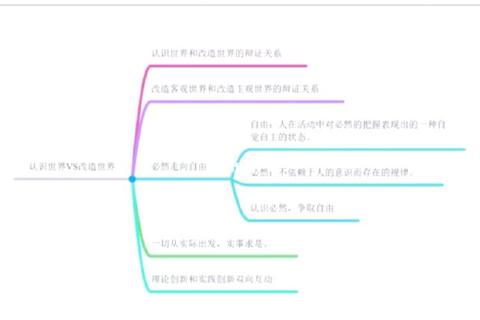

传统复习常陷入“知识点孤岛”困境,而认知科学中的“图式理论”指出,结构化知识更易被提取和应用。以马原为例,可构建三级知识网络:

1. 宏观层:哲学、政经、科社三大板块的关联逻辑(如唯物史观与剩余价值理论的内在一致性)。

2. 中观层:各章核心命题(如矛盾分析法包含“对立统一、质量互变、否定之否定”三层次)。

3. 微观层:易混淆概念对比表(如“绝对真理/相对真理”与“感性认识/理性认识”的异同)。

工具推荐:使用XMind等软件制作动态知识图谱,将1000题高频考点(如“意识能动性”出现12次)标注为红色节点,强化视觉记忆。

三、分阶段复习策略:动态调整的“四阶模型”

基于“最近发展区理论”,复习应匹配不同阶段的认知水平(图1):

1. 基础期(6-8月):

2. 强化期(9-10月):

3. 冲刺期(11月):

4. 模考期(12月):

四、真题的深度利用:从“做完”到“用透”

突破真题束缚不等于抛弃真题,而是升级使用方法:

1. 横向对比法:将不同年份的同类考点集中分析。例如,对比2019年与2024年“改革开放”相关题目,发现命题角度从“历史意义”转向“方法论启示”。

2. 纵向延伸法:对典型真题进行“一题三变”:

3. 数据驱动法:统计个人在各章节的耗时/正确率曲线,优先强化“高耗时-低正确”区域(如政经部分的“资本有机构成”计算题)。

五、时政与理论的“双螺旋”融合

近年真题显示,纯理论题目占比降至40%,而时政关联题达60%。高效备考需建立“理论-时政”双向链接:

1. 理论解释时政:用“高质量发展”原理分析“新质生产力培育政策”。

2. 时政反哺理论:通过“十九届六中全会决议”深化对“两个确立”的认识。

实操工具:订阅“学习强国”每日要闻,建立“热点事件-考点-模拟题”三联数据库。

构建“认知-方法-心态”三位一体体系

科学的复习路径本质上是认知升级的过程。考生需打破“真题=答案库”的固有思维,转而建立“真题-知识-能力”的转化机制。当知识框架足够坚实、方法论足够灵活、心态足够稳定时,所谓的“真题束缚”将自然消解,转化为提分跃迁的阶梯。正如系统论所言:“结构决定功能”,重构复习系统的内在秩序,方能在这场智力马拉松中赢得战略优势。