在近年法律职业资格考试中,刑法主观题的命题趋势愈发注重理论与实务的结合,尤其强调对复杂案件的多维度分析能力。2019年刑法真题以洪某系列犯罪行为为核心,通过多段案情串联起共同犯罪、因果关系、罪数形态等核心考点,同时涉及自首、立功等法定量刑情节的认定,对考生的体系化思维与法律适用能力提出较高要求。以下从核心考点解析、争议焦点评析及备考策略三个方面展开论述。

一、核心考点解析

(一)共同犯罪的认定与责任范围

洪某与蓝某共谋赵某一案中,共谋共同正犯的认定成为首要考点。根据案情,蓝某虽未直接实施暴力行为,但其事前共谋、参与分赃的行为足以构成罪的共同正犯。依据“部分实行全部责任”原则,蓝某需对结果负责,包括洪某实施暴力导致的加重后果。

争议焦点在于:蓝某是否需对洪某抛尸导致的死亡结果负责?若采用“因果共犯论”,蓝某的共谋行为与死亡结果存在间接因果关系,应认定其构成致人死亡;若主张“行为与结果直接关联说”,则蓝某仅对致人重伤负责。实务中更倾向于前者,因共犯责任范围涵盖共同犯罪计划内的所有可预见后果。

(二)因果关系的认定与罪数形态

洪某抛尸行为的定性涉及因果关系错误中的“事前故意”理论。洪某误以为赵某已死而抛尸,但实际死亡由溺水引发。对此存在两种观点:

1. 整体评价说:抛尸行为系的自然延续,死亡结果与行为具有相当因果关系,构成致人死亡。

2. 数罪并罚说:抛尸属独立过失行为,应认定致人重伤与过失致人死亡罪并罚。

实务中多采纳整体评价说,因其更符合“禁止重复评价”原则,避免对同一行为进行割裂式处理。

(三)诈骗类犯罪的构成要件辨析

洪某骗取贷款与租车质押借款的行为涉及非法占有目的的认定:

1. 骗取贷款罪:洪某使用虚假产权证明获取贷款但用于经营活动,因缺乏非法占有目的,不构成贷款诈骗罪,仅成立骗取贷款罪。

2. 合同诈骗罪:洪某租车后伪造证件质押借款,虽B公司通过GPS收回车辆未受损失,但其虚构所有权骗取借款的行为仍构成合同诈骗罪。关键在于“非法占有目的”的认定不以最终财产损失为必要条件。

二、争议焦点与学术观点评析

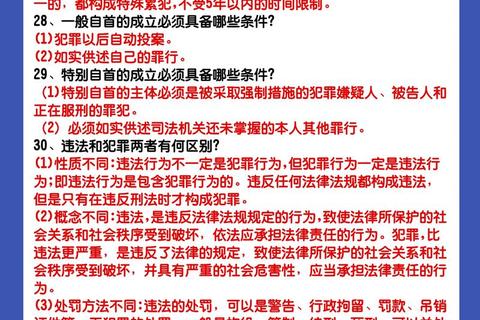

(一)自首与立功的认定边界

洪某到案后交代诈骗事实、主动供述盗窃犯罪、检举他人伤害行为,涉及准自首与立功的竞合:

1. 准自首:如实供述司法机关未掌握的盗窃罪,符合“不同种罪行”标准,可认定自首。

2. 立功:检举黄某雇凶伤害案并经查证属实,属于“揭发他人犯罪行为”,应认定为立功。

争议点在于检举内容是否属于“查证属实前未被掌握的信息”,需结合具体案情判断线索来源的独立性。

(二)特殊体质与因果关系的介入

程某伤害周某一案中,周某因白血病死亡的结果引发介入因素对因果关系的影响:

1. 相当因果关系说:程某的伤害行为与死亡结果存在直接关联,即便无法预见特殊体质,仍应认定故意伤害致人死亡。

2. 客观归责理论:死亡结果超出一般风险范畴,程某仅对轻伤结果负责,死亡属意外事件。

司法实践中多采纳前者,因加害行为与特殊体质结合导致的加重结果不中断因果关系。

三、备考策略与实务启示

(一)构建体系化分析框架

1. “罪—责—刑”三阶模型:先定性犯罪行为,再判断责任形态(故意、过失),最后结合量刑情节综合评判。例如,洪某盗窃信用卡后交妻子使用的行为需分阶段分析:盗窃现金构成盗窃罪,教唆使用信用卡构成信用卡诈骗罪的间接正犯。

2. 观点展示训练:针对因果关系、共同犯罪等高频争议点,掌握主流学说与实务倾向。例如,致人死亡的不同学说需结合最高法指导案例强化记忆。

(二)强化案例分析与写作规范

1. “要件—事实”对应法:答题时需将构成要件与案情细节逐一对应。例如,认定洪某对B公司不构成合同诈骗罪时,需明确指出“无财产损失”与“非法占有目的缺失”两个要件。

2. 逻辑分层表述:采用“结论—理由—争议—己见”结构,如:“洪某构成致人死亡(结论)。理由:抛尸行为系伴随行为(理由)。争议观点认为……(争议),本文认为……”。

(三)注重时效性与新型犯罪研究

近年考题频现网络犯罪、金融诈骗等新型案件,需关注司法解释动态。例如,洪某伪造电子凭证质押借款的行为可类比“盗转微信零钱”案,需结合《刑法》第224条与第196条辨析罪名竞合。

2019年刑法真题集中体现了法律职业资格考试对“理论深度”与“实务敏感度”的双重考察要求。考生需以体系化思维整合犯罪论与刑罚论知识,同时熟练运用“争议焦点—学说对比—实务倾向”的分析方法。通过系统训练案例拆解能力与规范写作技巧,方能在复杂案情中精准锚定考点,提升应试效能。