教育学专业考研作为选拔高层次教育人才的重要途径,其真题解析不仅是对知识掌握程度的检验,更是对考生逻辑思维与应用能力的综合考察。北京师范大学740教育综合作为教育学领域的经典考试科目,其命题规律与核心知识点具有鲜明的学科特点与学术深度。本文将从真题结构、高频考点、命题趋势及备考策略等维度展开分析,为考生提供系统性参考。

一、题型结构与分值分布:基础与能力的双重考察

740教育综合的题型以名词解释、简答题、论述题为核心,其中:

名词解释(10题×10分):侧重对基础概念的精准把握,如“全纳教育”“教育目的”“批判教育学”等。这类题目要求考生在有限篇幅内提炼核心定义,并补充背景或意义(如《理想国》需关联柏拉图的教育哲学)。

简答题(4题×20分):注重知识点的逻辑整合,例如“梁启超教育宗旨思想述评”需结合历史背景与思想影响,而“德育过程的主要矛盾”则需从理论与实践层面展开分析。

论述题(3题×40分):强调综合运用与热点关联,如“公平而有质量的教育内涵及路径”需融合政策解读(十九大报告)与教育公平理论,而“家庭作业负担的调查研究设计”则考验研究方法(如实验方案设计)的实践能力。

备考启示:扎实掌握基础知识(如中外教育史、教育心理学核心理论)是得分基础,但需通过真题训练提升逻辑表达与跨知识点整合能力。

二、核心知识点解析:学科框架与高频考点

通过对历年真题的梳理,740教育综合的高频考点可归纳为以下模块:

1. 教育学原理

高频概念:教育目的、全纳教育、批判教育学。

例如“教育目的”需区分社会本位与个人本位论,并结合我国教育方针的演变。

“批判教育学”需关联法兰克福学派,强调其对教育中权力关系的批判。

热点关联:如“教育公平”需结合城乡教育一体化、特殊教育政策等现实议题。

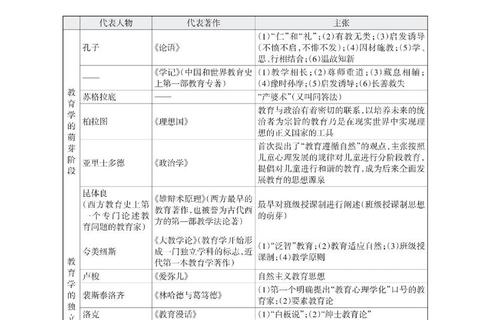

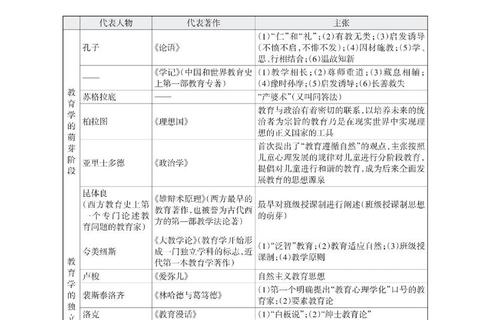

2. 中外教育史

重点人物与著作:柏拉图《理想国》、梁启超教育思想、壬戌学制。

例如梁启超的“新民说”需从“开民智、兴民权”角度分析其教育改革主张。

壬戌学制需对比“六三三”学制与旧学制的差异,并评价其历史意义。

制度演变:如中国古代书院制度、近代学制改革脉络。

3. 教育心理学与研究方法

理论应用:试误说(桑代克)、自我同一性(埃里克森)、记忆三级加工系统。

“负强化与惩罚的区别”需通过实例辨析行为主义理论的实践差异。

研究设计:如问卷调查法、准实验设计的适用场景与操作步骤。

备考启示:建立“模块化知识树”,将零散概念整合为逻辑体系(如将“批判教育学”与“传统教育学”对比),并通过真题案例强化记忆。

三、命题趋势:从知识记忆到综合应用

近年740真题呈现三大趋势:

1. 开放性增强:论述题更多要求结合教育热点(如“双减”政策、教育数字化)进行评述,而非单纯复述理论。

2. 跨学科融合:例如“家庭作业负担”需综合教育学原理(课业压力)、心理学(学习动机)与研究方法(实验设计)。

3. 实践导向:研究方法类题目占比提升,强调“问题提出—方案设计—数据分析”的全流程能力。

典型例题解析:

“公平而有质量的教育”论述题:

理论层:引用罗尔斯的正义原则,强调资源分配向弱势群体倾斜。

实践层:结合“农村义务教育薄弱学校改造”“教师轮岗制度”等政策案例。

创新建议:提出“人工智能+教育”促进资源共享的具体路径。

四、备考策略:科学规划与高效突破

1. 基础阶段:构建知识框架

教材精读:以《教育学基础》《中国教育史》《外国教育史教程》为核心,梳理各章思维导图。

真题导向:分析近5年真题高频考点,标记重复出现的概念(如“教育目的”连续多年考查)。

2. 强化阶段:专题突破与逻辑训练

专题分类:将知识点划分为“理论辨析”“历史脉络”“热点分析”等专题,例如:

理论辨析:对比“行为主义vs认知主义”学习理论的应用场景。

热点专题:整理“教育评价改革”“课程思政”等政策文件,关联教育学原理。

答题模板:针对论述题设计“定义—理论—案例—评价”四段式结构,提升答题效率。

3. 冲刺阶段:模拟实战与查漏补缺

限时训练:按考试时间完成模拟卷,重点控制论述题的篇幅与深度。

错题复盘:总结易混淆概念(如“负强化≠惩罚”),并通过同类题目强化记忆。

五、以真题为镜,铸就专业素养

740教育综合的真题解析不仅是应试技巧的提炼,更是对教育学学科本质的深度探索。考生需以真题为线索,将知识记忆升华为问题解决能力,同时关注教育前沿动态,培养“理论—实践—创新”三位一体的学术视野。唯有如此,方能在激烈的竞争中脱颖而出,成为兼具理论基础与实践智慧的教育专业人才。