地理学科作为一门兼具自然科学与人文科学属性的综合性学科,其教学与备考始终围绕“人地关系”这一核心展开。随着新高考改革的深化,地理试题逐渐从知识记忆型向能力素养型转变,对学生的综合思维、区域认知及实践能力提出了更高要求。本文基于近年真题解析,结合核心素养导向下的教学趋势,系统梳理备考策略,为教师教学优化与学生高效复习提供参考。

一、真题解析:透视命题规律与能力导向

近年地理高考真题呈现出三个显著特征:情境化、综合化与创新性。例如2025年九师联盟地理试卷中,以贵州绥阳县的无人机农业技术为背景,考查学生对农业区位因素的理解;而山东卷则通过巴丹吉林沙漠的沙山湖泊群案例,要求学生从动态视角分析地理现象的形成机制。这类试题将课本原理与真实情境深度融合,强调“解释现象—分析成因—提出对策”的思维链条。

从题型结构看,图表分析题占比持续提升。如2024年高考真题中,涉及气候统计图、GIS图层叠加、区域规划示意图的题目占比达65%以上。这要求学生不仅需掌握读图技巧(如坐标轴含义识别、数据对比方法),更要具备从图表中提取隐性信息的能力,例如通过等压线分布推断天气系统演变趋势。

二、核心考点聚焦:构建“四维一体”知识网络

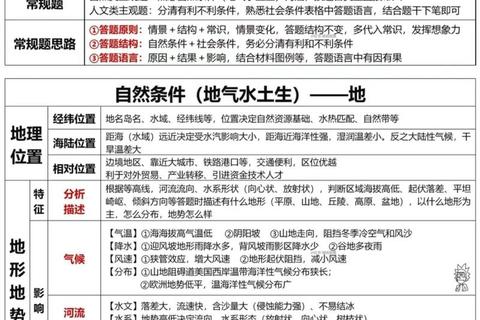

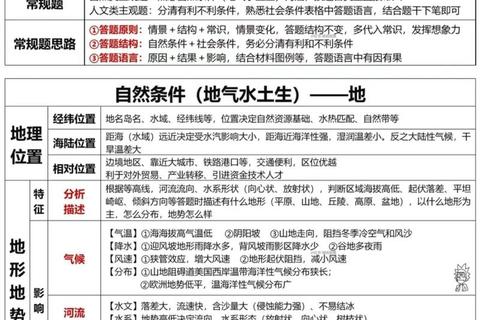

地理学科的核心考点可归纳为四大模块,需以“空间尺度”和“人地互动”为主线进行整合:

1. 自然地理基础

重点包括:地球运动与昼夜长短计算、气候类型判读、地质作用与地貌演化、水循环与洋流影响。例如2025年模拟题中,通过美国加州山火案例综合考查气候特征、植被类型与人类活动的相互作用。备考时需建立“要素关联”思维,如分析某地气候特征时,需同步考虑纬度位置、地形起伏、洋流性质等多重因素。

2. 人文地理逻辑

聚焦区位理论、产业升级与可持续发展。近年试题常以“新质生产力”为切入点,如湖北大冶废弃矿洞改造为储氢基地的案例,既涉及工业区位变迁,又体现新能源开发的前沿动态。学生需掌握从宏观(政策导向)到微观(企业成本)的多层次分析框架。

3. 区域认知能力

区域比较与特征归纳是高频考点。例如对比青藏高原与云贵高原的自然环境差异时,需从板块构造、季风影响等角度展开,并结合区域可持续发展策略。真题中常通过“小切口”呈现“大主题”,如以某县域经济发展为素材,考查学生对乡村振兴、生态保护的辩证思考。

4. 地理实践素养

野外考察与数据处理能力逐渐成为考查重点。2023年山东卷首次引入“校园日照时长测量”实验题,要求学生设计观测方案并分析误差原因。此类题目需注重操作流程的规范性,如控制变量法的应用、仪器使用注意事项等。

三、高效备考策略:精准突破与素养提升并行

1. 分层诊断与专题强化

教师可通过数据分析工具(如错题频次统计)定位学生薄弱环节。针对自然地理理解困难的学生,建议采用“原理动画+实物模型”辅助教学;对人文地理分析不足者,可设计“区位要素权重评估表”,通过案例对比提升决策能力。例如在复习“城市空间结构”时,可结合卫星影像图,引导学生分析商业区布局与交通通达度的关系。

2. 情境化教学与跨学科融合

引入热点事件(如碳中和、智慧农业)创设问题情境。例如以“东数西算”工程为背景,综合考查能源分布、数据传输损耗与区域协调发展。注重与物理(如地转偏向力计算)、历史(如丝绸之路变迁)等学科的交叉渗透,培养学生多维视角。

3. 答题规范与思维可视化

强化“三步解题法”:

真题训练后,建议学生使用“红蓝笔对照法”修订答案:蓝色标注遗漏要点,红色标记术语错误,形成个性化错题档案。

4. 资源整合与心理调适

建立“三位一体”资源库:

心理建设方面,可通过“阶段性目标达成表”增强成就感,例如每周完成3套选择题限时训练,正确率提升至80%后增加综合题难度。

四、从知识到素养的进阶之路

地理学科的魅力在于其动态性与实践性。面对新高考的挑战,教师需从“教书”转向“育人”,通过真题反哺教学,将核心素养渗透于日常课堂;学生则需打破机械刷题模式,建立“理解—迁移—创新”的深度学习路径。唯有如此,方能在“双新”背景下实现地理学习的真正突围,培养出兼具科学精神与人文关怀的现代公民。