333教育综合作为教育学专业硕士的核心考试科目,其真题的命题规律与考点分布始终是考生关注的焦点。不同院校在考试内容、题型设计、侧重点上既存在共性,又各具特色。本文将从高频考点解析、跨校命题趋势对比、备考策略优化三个维度展开,结合教育理论与真题实例,为考生提供系统性分析,帮助其精准定位复习方向,提升备考效率。

一、高频考点解析:学科核心与命题逻辑

333教育综合涵盖教育学原理、教育心理学、中外教育史、教育研究方法与政策四大模块,但不同模块的分值权重与考查深度存在显著差异。通过分析近五年30余所院校的真题数据,可总结出以下高频考点:

1. 教育学原理:理论与实践的平衡

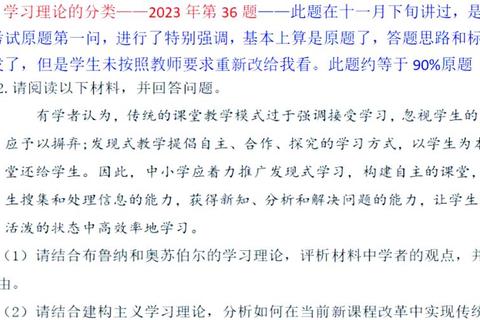

教育学原理是分值占比最高的模块(平均约40%),重点集中在“课程与教学论”“德育原理”“教师专业发展”三大领域。例如,“布鲁姆教育目标分类法”“建构主义学习理论”在多所院校中反复出现(如北师大2023年论述题、华东师大2022年简答题)。这类题目不仅要求考生复述理论,还需结合案例或政策分析其现实意义,体现“理论+应用”的考查逻辑。

2. 教育心理学:聚焦学习机制与干预策略

“学习动机理论”“认知发展理论”“问题解决能力培养”是该模块的核心考点。值得注意的是,近年真题中,“学习迁移”与“元认知策略”的考查频率显著上升(如华中师大2023年案例分析题),反映出命题者对“学生自主学习能力”这一素养的重视。

3. 中外教育史:人物思想与制度变迁并重

中国教育史以孔子、陶行知、蔡元培等教育家的思想为高频考点;外国教育史则侧重赫尔巴特、杜威、苏霍姆林斯基的理论比较。“科举制度演变”“近代学制改革”等制度史题目常以材料分析题形式出现(如华南师大2021年真题),要求考生从历史脉络中提炼启示。

4. 研究方法与政策:从基础概念到热点追踪

教育研究方法考查相对基础,如“行动研究”“问卷调查设计”等;而教育政策分析则紧密贴合时事,例如“双减政策的影响”“新课标改革方向”等话题在多所院校中均有涉及(如东北师大2023年论述题)。

二、跨校命题趋势对比:共性规律与院校特色

尽管各校参考书目和考纲存在差异,但命题趋势呈现出三大共性特征:

1. 主观题占比提升,强调深度分析与逻辑表达

传统名词解释与简答题的分值逐渐减少,论述题与材料分析题成为主流。例如,西南大学2023年真题中,主观题占比达75%,要求考生围绕“教育公平与质量的关系”展开辩证论述。此类题目不仅考查知识记忆,更注重批判性思维与论证能力。

2. 材料题情境化,指向真实教育问题

越来越多的院校引入教育热点事件、教学情境片段作为题干材料。例如,华南师大2022年以“某校开展项目式学习遇到的阻力”为案例,要求考生从课程改革角度提出解决方案。此类题目要求考生具备“理论联系实际”的迁移能力。

3. 跨学科融合,突出综合素养

部分院校(如南京师大、陕西师大)尝试打破模块界限,设计跨领域题目。例如,“结合教育心理学原理分析某历史教育家的教学思想”(南京师大2023年真题),此类题目考查考生对知识的整合能力。

院校特色差异示例:

三、备考策略优化:从知识积累到应试突破

基于高频考点与命题趋势,考生需采用“三轮递进式”复习策略:

1. 第一轮:构建知识框架,夯实理论基础

2. 第二轮:聚焦高频考点,强化答题逻辑

3. 第三轮:模拟实战,查漏补缺

以动态视角应对命题演进

333教育综合的命题始终与教育改革同频共振。考生需跳出机械背诵的误区,以“理解—应用—创新”为学习路径,既要掌握高频考点的底层逻辑,又要关注院校命题的差异化特征。通过系统性解析真题规律、科学规划备考节奏,方能在竞争中占据先机,最终实现从“知识输入”到“能力输出”的跨越。