中医考研作为医学领域的重要选拔性考试,其真题解析不仅是知识掌握的试金石,更是备考策略优化的核心依据。2020年中医综合真题集中体现了学科核心考点与高频题型的命题趋势,对考生理解考试动态、提升应试能力具有重要指导意义。本文从真题解析出发,结合核心考点分布、高频题型特点及备考策略,为考生提供系统性突破指南。

一、核心考点分布与命题规律

1. 基础理论的重难点强化

中医基础理论作为学科根基,历年真题中占比稳定。2020年真题中,阴阳学说、五行生克及脏腑关系等知识点出现频率较高。例如,阴阳转化类题目(如“寒极生热,热极生寒”)要求考生不仅熟记概念,还需理解其动态变化的逻辑;脏腑关系题(如肝脾生理功能关联)则需结合《金匮要略》原文进行病机推导,体现理论与临床的结合。

备考建议:通过思维导图梳理理论框架,强化“整体观念”与“辨证论治”两大核心思维,结合《中医基础理论》教材中的经典原文进行案例式学习。

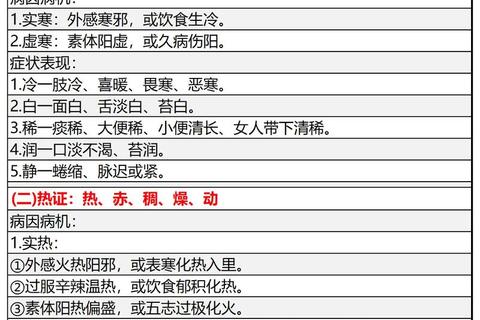

2. 诊断学的细节把控

中医诊断学在真题中常以症状鉴别与辨证分析形式出现。2020年真题中,舌诊、脉诊的细节特征(如“舌体短缩,色青紫湿润”对应寒凝筋脉)及八纲辨证的应用成为高频考点。脏腑辨证的交叉对比(如心火亢盛与肝火上炎的异同)要求考生具备横向归纳能力。

突破要点:建立“四诊-证型-治法”三级记忆模型,利用歌诀(如“春捂秋冻养生诀”)简化复杂知识点,并通过真题错题本记录易混淆点。

3. 中药方剂的综合运用

2020年真题中,中药功效与方剂组成仍是考查重点。例如,活血化瘀药的主治范围(如红花治跌扑损伤、胸痹心痛)需精准记忆,而方剂配伍题(如真武汤中生姜的作用)则强调药物相互作用的理解。

学习方法:采用“分类对比法”,将同类功效药物(如清热药中的石膏与知母)或相似方剂(如玉女煎与清胃散)进行异同点归纳,结合真题选项解析深化记忆。

二、高频题型解析与答题技巧

1. A型题:知识点的精准定位

单选题侧重考查知识点的准确性。例如,2020年真题中“气化的基本形式”一题,需区分“气机运动”与“新陈代谢”的概念差异,避免因术语混淆失分。

答题策略:审题时标注题干关键词(如“不属于”“主要体现”),优先排除绝对化或重复性选项,结合《中医综合高分题库》进行定向训练。

2. B型题:跨学科关联分析

此类题目要求考生建立多学科知识网络。如“肝脾关系”题需联动基础理论与诊断学内容,从生理功能推导病理表现。

突破方法:以疾病为中心构建知识模块(如“鼓胀”关联病因、病机、方剂),通过真题中的跨章节题目强化整合能力。

3. X型题:综合判断与逻辑排除

多选题是考生失分重灾区,2020年真题中“刺五加主治病症”等题目要求全面掌握药物或证型的适用范围。

应对技巧:采用“选项分治法”,先独立判断每个选项的正确性,再结合题干要求筛选;重点关注历年真题中重复出现的干扰项模式(如“湿阻”在涩脉题中的迷惑性设置)。

三、备考策略的阶段性优化

1. 基础巩固阶段(3-6个月)

2. 强化提升阶段(2-3个月)

3. 冲刺调整阶段(1个月)

四、复习资源的科学配置

1. 教材与教辅的互补使用

2. 数字化工具的效率提升

3. 学习共同体的价值挖掘

中医考研的突破不仅依赖知识积累,更需策略性思维与系统性训练。通过2020年真题的深度解析,考生可清晰把握“核心考点聚焦化、高频题型模式化、备考路径精细化”三大原则。建议将本文指南与个人复习进度结合,动态调整学习方案,最终实现从“知识掌握”到“应试能力”的质的飞跃。