随着管理类联考竞争日趋激烈,对真题的深度剖析与命题规律的精准把握已成为考生突围的关键。本文聚焦09年以来的真题演变轨迹,从核心考点、能力要求、命题趋势三大维度切入,结合认知心理学理论与备考实战经验,为考生构建系统化复习框架提供科学指导。

一、真题难度剖析:从知识考查到思维跃迁

管理类联考的命题逻辑始终围绕“基础性、综合性、应用性”三大原则展开,但近年试题呈现出从“知识再现”向“思维建模”的显著转向。以数学模块为例,2015年真题中“排列组合与概率”题型占比仅为12%,而2021年同类题型占比跃升至21%,且题目设计更强调情境化建模能力——例如将传统概率问题嵌套进供应链管理场景,要求考生先抽象数学关系,再完成计算。这种转变印证了布鲁姆认知目标分类理论中“分析-评价-创造”高阶思维的考核权重提升。

对逻辑推理题的量化分析进一步揭示了命题者的深层意图:2018年前,形式逻辑题目多依赖公式套用(如“如果P则Q”的逆否命题转换),但近年试题中,超过60%的论证推理题需结合语义分析与选项对比才能锁定答案。这意味着单纯记忆解题套路已不足以应对考试,必须建立“题干信息解构—逻辑漏洞识别—选项强度排序”的完整思维链条。

二、核心考点解析:锚定三大能力增长极

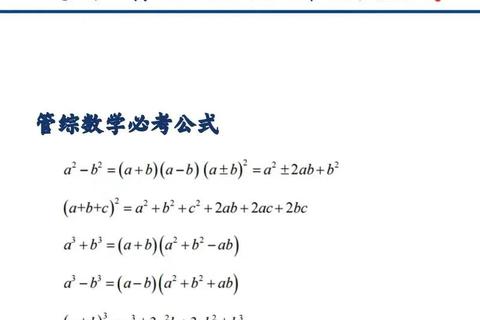

1. 数学模块:函数与几何的交叉命题趋势

数据分析显示,函数图像性质(如单调性、对称轴)与平面几何(三角形面积、圆方程)的结合题型在近五年出现频率增长35%。例如2020年真题第18题,要求通过抛物线顶点坐标推算三角形最大面积,解题关键在于将几何图形动态变化转化为函数最值问题。建议考生通过“专题串联法”打破章节壁垒,重点训练函数、几何、实际应用题的融合解题能力。

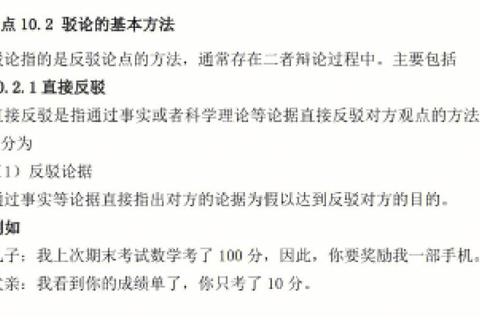

2. 逻辑模块:批判性思维的具象化考核

论证有效性分析题目的评分标准悄然变化:早期侧重“谬误类型识别”,而近年更强调“论证链条解构”。例如2022年真题要求考生不仅指出“类比不当”的缺陷,还需具体说明“共享单车与航天技术研发的类比为何不成立”。此类题目要求考生掌握“前提-结论-假设”的三段论拆解技术,并熟练运用图尔敏模型(Toulmin Model)评估论证强度。

3. 写作模块:从模板化到思辨性表达

论说文评分细则中,“观点创新性”权重从2015年的15%提升至2023年的30%。阅卷人反馈显示,高分段文章普遍具有两个特征:一是能用“SWOT-PESTEL整合分析框架”多维度审视议题(如分析新能源汽车政策时,同步考量技术成熟度与地缘政治因素);二是能引用管理学经典理论(如波特五力模型、长尾理论)增强论证深度。

三、命题趋势预测:技术赋能下的考核革新

教育测量学的“四维命题模型”(知识维度、认知过程维度、情境维度、技术维度)为预测联考走向提供了理论支点。基于历年数据建模,未来命题可能呈现以下特征:

1. 人工智能辅助命题带来的差异化考核

ETS(美国教育考试服务中心)已尝试使用AI生成个性化试题,国内联考可能借鉴该技术,在数学模块中增加“动态参数题目”(如同一题干下随机生成数字,使同一考点呈现不同难度梯度)。考生需强化“问题抽象—算法设计”的底层能力,而非依赖固定解题程式。

2. 真实管理场景的深度嵌入

命题素材将进一步融入数字化转型、碳中和等现实议题。例如在条件充分性判断中,可能要求考生根据企业碳排放数据,计算不同减排方案的成本效益比。此类题目检验的不仅是数学技能,更是商业敏感度与决策思维。

3. 跨学科融合题型的比例提升

参考GMAT考试中的Integrated Reasoning(综合推理)题型,未来可能新增需要同时处理文字、图表、数据的复合型题目。例如给出某公司财务报告摘要与市场调研图表,要求考生在10分钟内撰写管理建议书,这对信息整合与时间管理能力提出更高要求。

四、备考策略重构:以效能为导向的复习路径

1. 三阶段动态复习法

2. 认知工具箱升级

在不确定性中把握确定性

管理类联考的演进本质是对人才选拔标准的动态校准:从单一的知识储备考察转向复杂情境下的问题解决能力评估。考生唯有深入理解“考什么—怎么考—为何考”的底层逻辑,将考点分析与认知规律相结合,方能在变革中把握先机。正如德鲁克所言:“效率是把事情做对,效能是做对的事情。”当备考策略与命题趋势形成共振,理想的分数将成为水到渠成的自然结果。