把握历史脉络,破解真题密码:854史学综合核心考点解析与备考策略

在史学综合的备考中,真题解析不仅是检验知识掌握程度的标尺,更是理解学科逻辑与命题规律的关键。通过对历年854史学综合真题的系统梳理,考生能够精准定位核心考点,厘清历史发展的内在脉络,从而在复杂的历史事件与理论分析中构建起清晰的认知框架。本文将从核心考点的分布规律、历史脉络的整合方法、真题解题策略三个维度展开分析,为考生提供兼具理论深度与实践价值的备考指导。

一、核心考点的分布规律与高频主题

从历年854史学综合真题来看,核心考点的分布呈现出“重制度、重对比、重影响”的三大特征。政治制度、经济形态与文化思想是高频命题方向,尤其注重考查考生对历史变迁动因的综合分析能力。

1. 政治制度与权力结构

考题常聚焦于中央集权制度的演变(如秦汉郡县制、隋唐三省六部制、明清内阁制)及其对社会的影响。例如,2023年真题要求对比“分封制与郡县制的异同”,需从权力分配、治理效率、历史局限性等角度展开,并联系不同时期的政治实践分析其深层动因。重大改革事件(如商鞅变法、王安石变法)的指导思想、措施与历史评价也是重点,需结合经济基础与阶级矛盾的变化进行论述。

2. 经济形态与社会发展

经济史考题多围绕土地制度(井田制、均田制、一条鞭法)和商品经济(唐宋市舶司、明清资本主义萌芽)展开。例如,真题曾要求分析“明清赋税制度变革如何反映社会转型”,需从白银货币化、人口增长与土地兼并等角度切入,揭示经济政策与王朝兴衰的关联。此类题目要求考生不仅掌握史实,还需具备跨学科视野,如运用生产力与生产关系理论解释经济变革的必然性。

3. 文化思想与时代互动

思想史命题强调主流思想的传承与突破,如“百家争鸣与汉代儒学独尊的关系”“宋明理学对传统儒学的重构”等。解题时需注意思想流派的阶级属性(如法家代表新兴地主阶级利益)及其与政治实践的互动(如董仲舒“天人感应”为皇权背书)。近年考题还倾向于考查中外文化交流(如佛教本土化、丝绸之路对欧洲文艺复兴的影响),需结合地理环境、技术传播等因素进行多维分析。

二、历史脉络的整合方法与逻辑构建

历史脉络的梳理是应对综合类论述题的核心能力。考生需打破孤立事件的局限,通过时间轴串联、专题比较、因果链推演等方式,构建纵横交错的知识网络。

1. 时间轴串联法:厘清阶段特征

以中国通史为例,可划分为“奠基—整合—鼎盛—转型”四大阶段:

每个阶段的特征需与具体事件(如安史之乱对唐宋转型的影响)结合,避免空泛概括。

2. 专题比较法:揭示异同规律

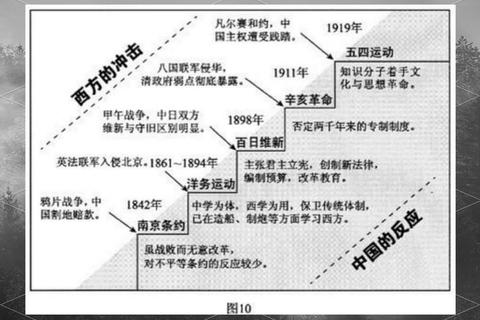

横向对比类题目(如“比较洋务运动与明治维新的成败”)要求考生从背景、措施、结果三层面展开:

此类分析需引入全球史观,避免陷入“就事论事”的局限。

3. 因果链推演法:建立逻辑关联

以“宋代积贫积弱的原因”为例,可从以下链条展开:

通过多维度因果推演,展现历史问题的复杂性。

三、真题解题策略与备考实践建议

1. 题型分析与答题规范

2. 高效复习路径

3. 避坑指南

854史学综合的备考本质上是历史思维能力的锤炼过程。通过真题解析,考生不仅能掌握考点规律,更能培养“大历史观”——在时空交织中理解事件的必然性与偶然性,在制度嬗变中洞察文明的延续与创新。唯有将知识点嵌入历史脉络的经纬,方能以不变应万变,在考场上展现出真正的史学素养。