在应试教育的洪流中,创意写作如同破冰之刃,既考验学生的思维深度,又挑战传统评价体系的边界。 作为国内高校创意写作专业选拔人才的核心科目,“820真题”以开放性与思辨性著称,其命题逻辑既植根于文学理论脉络,又要求考生以个性化的表达突破程式化写作的桎梏。本文将从命题规律、思维框架、素材积累、实战技法四个维度,系统性解析创意写作820真题的突破路径。

一、解码命题逻辑:从“文本细读”到“跨界思考”

创意写作820真题的命题往往呈现出“理论+实践”的双重导向。例如,复旦大学2022年真题要求“以浮士德故事为原型进行虚构创作”,既考察对经典文本的解读能力,又需考生重构叙事视角;华东师范大学的“超能力小说创作题”则要求考生在科幻设定中融入人性洞察,体现文学想象与社会现实的交融。此类题目要求考生具备以下能力:

1. 文本解构与再创作能力:能够从经典文本中提炼核心隐喻(如浮士德的“欲望与救赎”),并赋予其当代语境下的新内涵。

2. 跨学科思维整合:例如将哲学命题(如“文学的轻盈与厚重”)转化为具象化的叙事场景,或通过心理学理论(如“移情效应”)塑造人物行为动机。

3. 社会议题的文学化表达:如“网络文学现状分析”类题目需考生在批判性与建设性之间找到平衡,避免陷入泛泛而谈。

备考策略:建议建立“经典文本-理论工具-现实议题”三位一体的分析框架。例如,针对“心理描写与外部场景的优劣比较”题(复旦真题),可结合亨利·詹姆斯《小说的艺术》中“展示与讲述”理论,对比张爱玲《金锁记》的细节刻画与海明威“冰山原则”的差异。

二、构建写作框架:从“线性叙事”到“模块化设计”

传统应试作文的“总分总”结构在创意写作中易显僵化。高效写作框架应具备弹性化与主题聚焦性:

案例分析:苏州大学820评论写作要求“分析王家新诗歌”,高分答案往往采用“意象解码-情感脉络-时代隐喻”的三段式结构。例如,从“劈木柴”动作解读个体与命运的对抗,再引申至后疫情时代的精神困境。

三、素材积累体系:从“百科全书”到“个性数据库”

创意写作的素材库需兼顾广度与独特性:

1. 文学经典母题库:

2. 跨学科概念工具箱:

3. 热点议题档案:

实战技巧:使用“关键词联想矩阵”训练素材调用速度。例如,针对“家”主题(南大真题),可关联“迁徙-记忆容器-创伤修复”等关键词,结合《百年孤独》的家族寓言与贾樟柯电影中的乡土空间。

四、语言锻造法则:从“修辞炫技”到“精准表达”

创意写作的语言需在文学性与可读性之间找到平衡点:

避坑指南:警惕“伪深刻”陷阱。例如,论述“文学之死”时,避免堆砌法兰克福学派术语,可转而分析网文平台的“算法推荐如何塑造写作同质化”。

五、应试临场策略:从“时间管理”到“风险控制”

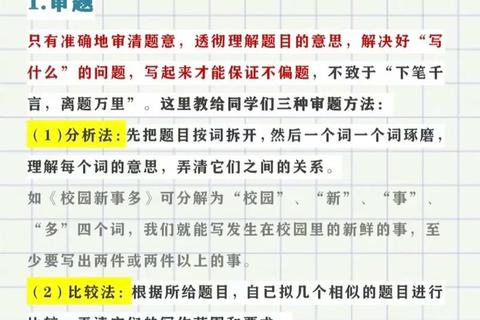

1. 审题拆解三步法:

2. 时间分配模型:

3. 应急预案:

在规范与自由之间寻找支点

创意写作820真题的本质是一场“戴着镣铐的舞蹈”。考生既需掌握文学理论的解剖刀,精准拆解命题意图;又要保持野性思维,在既定框架内绽放个体生命的独特体验。正如博尔赫斯所言:“作家创造他的先驱者”,每一次写作都是对传统的致敬与背叛。唯有将系统性训练与灵性觉醒相结合,方能在考场上完成从“答题者”到“创作者”的蜕变。