在竞争激烈的选拔性考试中,作文题目往往成为区分考生能力的关键环节。如何在有限时间内精准提炼核心论点并高效应用素材,直接决定了文章的深度与说服力。本文将从逻辑构建、素材整合及实战技巧三个维度,系统解析396作文真题的解题策略。

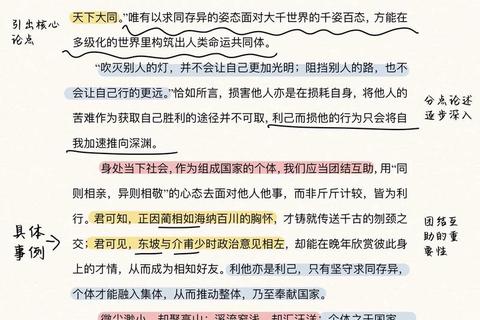

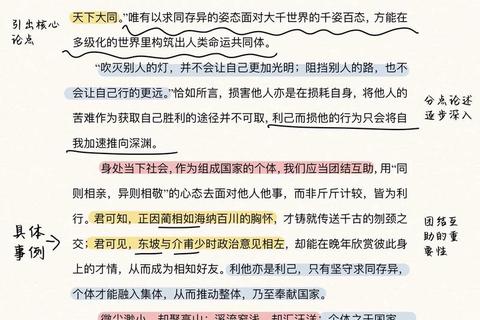

一、核心论点提炼:构建文章的骨架

核心论点是文章的灵魂,其质量决定了整篇论述的方向与层次。在396作文中,题目通常以抽象概念或社会现象为载体,考生需迅速把握核心矛盾,提炼出具有思辨价值的论点。

1. 从关键词切入,锁定核心矛盾

以2023年某真题为例,题目为“人工智能对职业选择的影响”。考生需快速拆解关键词:“人工智能”代表技术变革,“职业选择”涉及个体与社会的关系。核心矛盾可归纳为“技术革新与人类适应性之间的冲突”。通过聚焦这一矛盾,文章可围绕“技术替代与职业转型”“技能重构与终身学习”等角度展开。

2. 运用逻辑框架,避免泛泛而谈

常见的逻辑框架包括“因果分析”“利弊对比”“分层递进”等。例如,针对“传统文化传承”类题目,可采用“现状—困境—对策”结构:先分析传统文化式微的表现,再探讨商业冲击与教育缺失的根源,最后提出创新传播与政策支持的双重路径。

3. 结合教育理论增强说服力

引用布鲁姆分类法(Bloom's Taxonomy)中的“分析、评价、创造”思维层次,可提升论点的学术深度。例如,在讨论“教育公平”时,可从“资源分配不均衡”(分析)、“评价体系单一化”(评价)到“多元化评价机制设计”(创造)逐层推进。

二、高分素材应用:赋予文章血肉与灵魂

素材是支撑论点的基石,但堆砌案例易导致文章臃肿。高分素材需满足三个标准:典型性、多元性、时效性。

1. 分类储备,建立素材库

经典理论:如马斯洛需求层次理论(用于分析个体行为动机)、帕累托法则(解释资源分配问题)。

时事热点:例如“淄博烧烤出圈”可诠释城市治理创新,“东方甄选转型”可说明传统行业破局路径。

跨学科案例:生物学中的“生态位分化”可类比市场竞争策略,历史中的“大航海时代”可映射全球化议题。

2. 素材与论点的精准匹配

以“乡村振兴”主题为例:

经济维度:引用浙江“千万工程”经验,说明产业融合对农村经济的拉动作用。

文化维度:以贵州“村BA”赛事为例,论证乡土文化激活对凝聚社群认同的价值。

技术维度:结合拼多多“农地云拼”模式,分析数字化如何缩小城乡信息鸿沟。

3. 避免常见误区

过度依赖名人名言:与其泛泛引用“孔子曰”,不如具体化,如引用《论语·为政》中“君子不器”强调通识教育的重要性。

忽视数据支撑:在讨论“人口老龄化”时,加入“2035年我国60岁以上人口占比将突破30%”(国家统计局数据),可大幅提升论证可信度。

三、从理论到实践:高分作文的进阶策略

1. 审题阶段的“三问法”

问题本质:题目讨论的核心矛盾是什么?(例如“内卷”本质是资源竞争与价值异化)

受众视角:阅卷人希望看到哪些思维能力?(如批判性思维、创新性解决方案)

个人立场:如何在主流观点中体现独特性?(例如反对单纯批判“躺平”,转而探讨“动态平衡”的可能性)

2. 结构设计的“金字塔原理”

采用“结论先行,自上而下”的写作逻辑:

首段明确核心“人工智能既是职业替代的威胁,更是人类能力升级的契机。”

主体段落分别从“自动化对低技能岗位的冲击”“人机协作催生的新职业”“适应性教育体系的必要性”展开。

结尾升华至“技术工具论”,强调人类主体性不可替代。

3. 语言表达的学术性与可读性平衡

术语适度:使用“信息茧房”“认知盈余”等专业概念时,需用通俗语言解释。例如:“信息茧房指人们只接触符合自身偏好的信息,如同被困在蚕茧中。”

句式灵活:交替使用长句(展陈复杂逻辑)与短句(强化观点力度)。例如:“技术迭代加速,这是挑战,更是机遇。逃避不如拥抱,被动不如主导。”

四、真题解析与实战演练

以一道典型真题为例:“如何看待‘双减’政策下的教育公平问题”。

1. 核心论点提炼:

表层矛盾:“减负”与“升学压力”的冲突。

深层矛盾:教育资源分配机制与个体发展需求的错配。

论点表述:“‘双减’政策是推动教育公平的起点,但需配套改革才能实现机会再平衡。”

2. 素材应用示范:

数据对比:“北京海淀区与云南山区生均教育经费差距达8倍”(教育部数据),说明资源鸿沟。

国际经验:芬兰“无标准化考试”制度证明,弱化竞争可促进整体质量提升。

创新方案:上海“强校工程”通过师资流动与课程共享,缩小校际差距。

3. 结构设计:

从“双减”政策的社会争议切入,提出“公平≠绝对均衡,而是机会可及”。

主体1:分析政策对课外培训的抑制作用(结果公平)。

主体2:讨论名校资源垄断未被打破(过程公平缺失)。

主体3:提出“师资轮岗+数字化资源共享”的双轨策略。

回归教育本质,强调“公平是动态修正的过程”。

在396作文中,核心论点的精准性与素材应用的策略性,共同构成了高分文章的底层逻辑。考生需打破“模板化写作”的桎梏,通过深度思考构建个性化论述框架,同时以多元素材增强说服力。唯有将理论认知转化为实战能力,方能在有限篇幅内展现思维的广度与思想的锐度。