在考研竞争日益激烈的当下,精准把握目标院校的真题规律与核心考点,已成为考生脱颖而出的关键。本文以中央民族大学825学科真题为研究对象,结合教育学理论与备考实践经验,系统解析其核心考点分布特征,并提出科学高效的复习策略,助力考生突破备考瓶颈。

一、核心考点分布:命题逻辑与学科重点

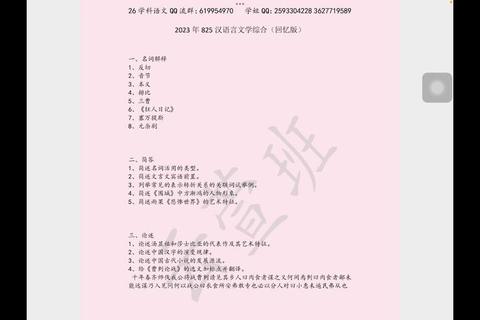

825真题的命题逻辑紧密围绕学科基础能力与教育实践素养两大维度展开。通过近五年真题分析可见,考点分布呈现以下规律:

1. 学科基础知识占比稳定,强调系统性

教育学原理、课程与教学论、教育心理学三大板块构成客观题与简答题的主体,其中“学习动机理论”“课程设计模式”“教学评价方法”等知识点重复率高达60%。此类题目注重对经典理论的记忆与理解,要求考生构建清晰的知识框架。例如,2021年真题中“布鲁纳认知结构学习理论的应用场景”一题,既需复述理论要点,又需结合具体教学案例展开分析。

2. 教育热点与政策分析逐年强化

近三年论述题中,“双减政策影响”“教育数字化转型”“核心素养落地路径”等现实议题占比提升至35%。此类题目考查考生对教育前沿动态的敏感度及批判性思维能力。如2023年真题要求“从教育公平视角评价乡村教师轮岗制度”,需综合运用政策文件、统计数据与学术观点进行多维度论证。

3. 研究设计与实践能力成为隐性门槛

教学设计、教育实验研究方案等题型在案例分析题中频繁出现。例如,2022年真题要求“设计一项提升中学生阅读素养的行动研究方案”,涉及研究假设、变量控制、数据分析等实操能力,反映出命题者对考生科研素养的重视。

二、真题解析方法论:从“解题”到“解构命题思维”

传统备考模式往往陷入“刷题-对答案”的机械循环,而高阶复习策略需实现三个层面的跃迁:

1. 建立“考点-能力”映射模型

通过编码统计法将历年真题归类为“记忆类”“应用类”“创新类”三大能力层级。例如,“简述皮亚杰认知发展阶段理论”属于记忆类考点,而“结合双减政策分析课后服务课程设计原则”则要求应用与创新能力。考生需根据自身薄弱环节动态调整复习权重。

2. 逆向推导命题人意图

以“题干关键词-学科知识点-拓展关联点”为分析路径。以2020年真题“用社会学习理论解释校园欺凌现象”为例,解题逻辑应包含:①班杜拉观察学习四过程;②榜样示范的强化机制;③家校协同干预策略。这种“理论+现象+对策”的三段式应答模式,恰是命题者预设的评分标准。

3. 构建“错题价值评估体系”

将错题按“知识盲区”“思维误区”“表达缺陷”三类归因,并量化其改进优先级。例如,因概念混淆导致的错误需立即强化对比记忆,而因逻辑跳跃导致的失分则可通过“观点-论据-结论”模板训练逐步纠正。

三、科学复习策略:基于认知规律的备考方案

1. 分阶段推进知识内化(参考艾宾浩斯记忆曲线)

2. 教育理论指导下的效率优化

3. 应试技巧的精细化打磨

四、资源整合与心态管理:备考效能的倍增器

1. 建立“四位一体”资源库

2. 压力管理的心理学工具

以战略勤奋超越战术努力

825真题的命题规律既是对学科素养的检验,亦是对备考策略的考验。考生需摒弃“广撒网”式复习,转而以考点分析为指南、认知理论为支撑、科学训练为手段,方能在有限时间内实现复习效能最大化。当知识体系的系统性与解题思维的灵活性形成共振,高分突破便是水到渠成的必然。