在备考研究生入学考试的过程中,真题解析是把握命题规律、提升应试能力的关键工具。2014年考研生理学试题不仅体现了学科核心知识的考察重点,更揭示了考生在复习过程中需要强化的思维模式与答题技巧。以下从高频考点分布、典型题目解析及备考策略三个维度展开系统性分析,帮生构建科学的知识框架与解题逻辑。

一、高频考点分布与学科重点解析

2014年生理学真题的命题方向延续了“基础与综合并重”的特点,其中细胞生理学、神经系统调节以及血液循环机制三大板块占据分值超过60%。

1. 细胞生理学的深度考察

以“细胞膜物质转运形式”为例,该考点在选择题与简答题中重复出现,要求考生对比易化扩散与主动运输的能量消耗差异,并联系钠钾泵的工作机制。此类题目不仅测试记忆能力,更强调对生理过程动态性的理解。例如,真题第15题通过设置实验情境(改变细胞外液离子浓度后膜电位变化),要求考生推导静息电位形成的影响因素,这需要将Nernst方程的应用与离子通道特性结合分析。

2. 神经系统的整合功能

涉及“突触传递”与“自主神经系统调节”的题目占比显著。例如,一道论述题要求分析“交感神经兴奋时各器官的反应协同性”,考生需从肾上腺素能受体分布差异入手,解释心血管收缩与支气管扩张的生理意义。这类题目要求建立“结构-功能-调节”三位一体的知识网络。

3. 血液循环的动态平衡

“动脉血压调节机制”与“微循环物质交换”成为命题热点。真题中曾出现以“急性失血后的代偿反应”为背景的多选题目,考生需综合运用压力感受器反射、肾素-血管紧张素系统及抗利尿激素分泌等多重机制进行推演,凸显对跨章节知识整合能力的考察。

二、典型题型解题策略与易错点剖析

1. 选择题:逻辑排除法与关键词定位

例如,2014年第8题考查“肾小管重吸收葡萄糖的部位”,正确答案为近端小管。部分考生因混淆“重吸收能力”与“实际重吸收量”概念而误选集合管。解题时需注意题干中的限定词(如“主要部位”),并优先排除与生理原则矛盾的选项(如髓袢缺乏葡萄糖载体)。

2. 简答题:结构化表达与因果链条

以“阐述颈动脉体化学感受器在缺氧时的作用”为例,高分答案需遵循“刺激来源-信号传导-效应器官-生理意义”的递进式框架。常见失分点在于孤立感受器激活过程,却未延伸至呼吸加深、心率变化等整体代偿反应。

3. 论述题:跨章节知识整合与批判性思维

例如“比较应激状态下与长期饥饿时机体能量代谢的差异”,需串联糖代谢、脂代谢、激素调节(肾上腺素/胰高血糖素)及中枢调控(下丘脑-垂体轴)四个维度。优秀答案往往通过绘制代谢流程图辅助逻辑表达,并指出“短期应激以糖原分解为主,长期饥饿则依赖酮体供能”的核心差异。

三、备考策略优化与效率提升建议

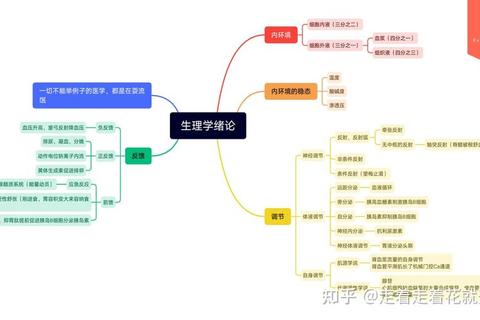

1. 知识体系构建:模块化与可视化

2. 真题训练的科学方法

3. 应试技巧与时间管理

四、结论

对2014年生理学真题的解析表明,考研命题日益注重知识应用与逻辑推理能力的双重考察。考生需突破“死记硬背”的传统模式,转而通过模块化学习、真题反刍与策略性训练构建完整的认知体系。值得注意的是,生理学知识与临床现象的结合可能成为未来命题趋势(如分析高血压药物的作用靶点),这要求考生在复习中主动关联基础理论与实际案例,最终实现从“知识储备”到“问题解决”的能力跃迁。