艺术概论作为艺术学理论的核心课程,其考试内容不仅检验考生对基础理论的掌握程度,更强调对学科内在逻辑与时代语境的综合理解。本文以2018年艺术概论真题为例,从核心关键词解读、理论脉络梳理及实践策略三个维度展开分析,为考生提供兼具学术深度与实用价值的备考参考。

一、核心关键词解析:构建答题框架的基石

艺术概论的真题中,高频关键词往往围绕艺术本质、功能、发展规律展开。以2018年真题为例,以下三类关键词构成核心考点:

1. 艺术起源理论

真题中“游戏说”“巫术说”“劳动说”等考点(如山东师范大学名词解释题)直接指向艺术起源的多元性。例如,“劳动说”强调艺术与物质生产的关联,普列汉诺夫在《没有地址的信》中指出,原始艺术与劳动节奏、工具制作密切相关,如舞蹈动作对农耕劳作的模仿。而“游戏说”(席勒提出)则从人类过剩精力的释放角度解释艺术本质,这类理论在答题时需结合具体艺术作品(如古希腊戏剧的仪式性)进行例证。

2. 艺术功能与接受

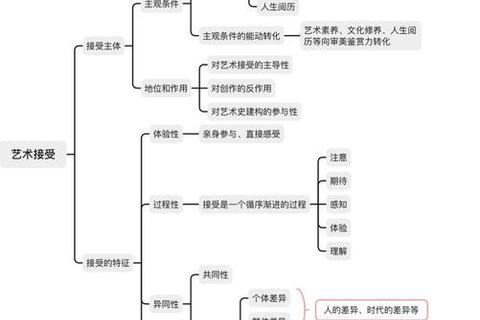

“艺术接受主体的作用”(山东师范大学论述题)要求考生从审美体验、文化传播、价值重构等角度展开。例如,接受美学理论强调观众对作品的“再创造”,梵高的《星空》在不同时代被赋予不同的精神内涵,即体现了接受主体的能动性。

3. 艺术与社会关系

杭州师范大学的“影视创作如何处理艺术规律与社会责任”一题,需从艺术自律性与社会他律性辩证统一的角度切入。例如,电影《我不是药神》通过现实主义叙事引发社会对医疗制度的反思,既遵循艺术真实,又承担了文化批判功能。

二、理论脉络梳理:从经典到当代的学科演进

艺术概论的理论体系呈现“经典基础+跨学科拓展”的双重特征。

1. 经典理论框架

马克思主义艺术观(如山东师范大学论述题“马克思的艺术观念”)是分析艺术现象的重要工具。马克思提出的“艺术生产与物质生产不平衡关系”,可结合19世纪批判现实主义文学(如巴尔扎克作品)与工业革命背景进行阐释,说明艺术并非经济基础的直接映射。

2. 跨学科融合趋势

当代艺术研究日益与人类学、社会学交叉。例如,“数字技术对影视艺术的影响”(山东师范大学简答题)需引入媒介理论,如麦克卢汉“媒介即讯息”观点,分析数字技术如何重构叙事逻辑(如《阿凡达》的虚拟拍摄技术)。艺术人类学对非遗“活态艺术”的研究方法,也为分析传统工艺现代转型(如景德镇陶瓷创新)提供新视角。

3. 中国艺术理论特色

儒家“文以载道”与道家“自然美学”的互补性(如山东师范大学论述题“儒道互补对艺术观念的影响”),可通过中国山水画“虚实相生”的意境营造进行例证。例如,宋代画家郭熙在《林泉高致》中提出“三远法”,既体现儒家秩序感,又蕴含道家超脱精神。

三、实践策略:从知识积累到高分突破

1. 构建结构化知识体系

2. 真题分析与答题技巧

3. 资源高效利用

艺术概论的备考本质是对艺术现象进行理论化、系统化解读的过程。考生需以核心关键词为锚点,贯通经典理论与当代实践,同时通过结构化训练将知识转化为答题能力。在艺术日益多元化的今天,唯有兼具历史视野与批判思维,才能在考试中展现独到见解,实现从“应试”到“应用”的跨越。