出版专业考研作为近年来备受关注的学科方向,其考试内容既强调专业知识的深度,又注重行业实践能力的广度。如何在有限时间内高效掌握高频考点、精准制定备考策略,成为考生突破竞争的关键。以下从考纲分析、题型规律、复习方法及误区规避等维度展开解析,为考生提供系统性指导。

一、考纲与题型分析:把握命题底层逻辑

出版硕士考试科目包括政治、英语二、出版综合素质与能力(335)及出版专业基础(441),其中后两门专业课为核心。从题型分布看,选择题、名词解释、简答题侧重基础概念,如“出版活动的一般过程”“四大准入制度”等定义性内容常以名词解释形式出现;论述题、写作题则要求考生结合行业热点(如数字出版、版权管理)展开分析;综合题中的校对、改错、案例分析等题型,需考生具备实务操作能力,例如判断“图书编校质量合格标准是否为差错率不超过10万分之一”(正确答案为“万分之一”)。

高频考点分布规律显示,以下四类内容权重较高:

1. 出版管理制度:包括重大选题备案、书号管理、三级审稿责任制度等,常以简答题或案例分析题形式出现。

2. 编辑实务技能:如校对符号使用、编辑加工规范,需结合真题中的改错题反复练习。

3. 行业前沿动态:如融合出版、人工智能在出版中的应用,近年论述题常要求考生结合实例分析趋势。

4. 出版史与理论基础:中国出版史重要事件(如《东西洋考每月统记传》的历史意义)、出版活动社会功能等,易以名词解释或材料分析题考查。

二、备考策略:分层突破与资源整合

(一)基础巩固:构建知识网络

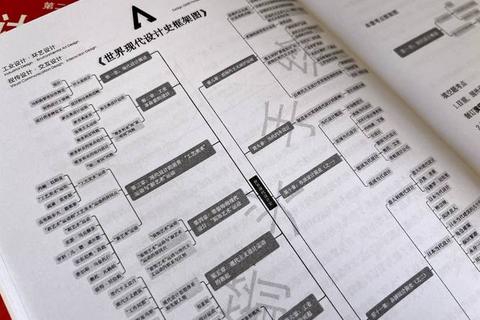

1. 教材精读与框架梳理:以《出版专业基础》《出版综合素质与能力》为核心,按“制度-实务-历史-技术”四大模块整理思维导图。例如,针对“四大准入制度”,需明确法人准入、职业准入、岗位准入、产品准入的定义及相互关系。

2. 真题驱动式学习:分析近五年真题,归纳重复考点。如“出版质量管理原则”在2019-2024年间出现频率达80%,需重点掌握其内容标准、编校标准、设计标准及印制标准。

(二)能力提升:实战模拟与热点追踪

1. 题型专项训练:

2. 行业热点整合:订阅《中国出版》《出版广角》等期刊,梳理年度十大出版事件。2025年备考需关注生成式AI对内容生产的影响、短视频平台的版权纠纷等议题。

(三)效率优化:工具与技巧

1. 错题复盘法:建立电子错题本,按“知识点-错误类型-纠正方案”分类标注。例如,将“审稿题仅指出错误未提出修正”归为“答题规范缺失”类,强化“错误定位+正确表述”双要素训练。

2. 时间管理策略:采用“3+1”复习周期,即3天专题突破(如集中攻克校对题)、1天综合模拟,避免知识碎片化。

三、常见误区与应对建议

1. 误区一:重记忆轻应用

2. 误区二:忽视英语备考

3. 误区三:热点准备泛化

四、

出版专业考研的本质是对考生知识体系、思维逻辑与实践能力的综合考察。通过深度解析高频考点、科学规划备考路径,考生可显著提升应试效能。值得注意的是,随着行业数字化转型加速,考试内容将更倾向于跨学科整合与创新思维考查。在扎实掌握基础的保持对行业动态的敏锐洞察,方能在竞争中脱颖而出。

> 提示:考生可结合目标院校真题特点(如武汉大学侧重出版史、中国传媒大学关注新媒体)针对性调整复习重心,并利用院校资源(如北京印刷学院的行业论坛)拓展实践认知,实现理论与实战的双向赋能。