在法学硕士考试中,真题解析与核心考点的把握往往决定着备考效率与考场发挥水平。2016年法硕(法学)真题作为法学教育改革的阶段性成果,既体现了法学基础理论的深度要求,也展现出对法律实务能力的考查倾向,其命题逻辑与知识框架至今仍对考生具有重要参考价值。

一、2016年法硕(法学)真题的命题特征解析

该年度试题在学科分布上延续了民法学、刑法学、宪法学三大主干科目占主导地位的格局(分别占比34%、28%、22%),其中案例分析题首次出现跨部门法综合命题形式。以刑法卷第三题为例,题目将共同犯罪与结果加重犯相结合,要求考生在分析行为人主观故意时,同步运用刑法总则与分则的关联知识,这种命题方式突显了法律规范体系化理解的考查重点。

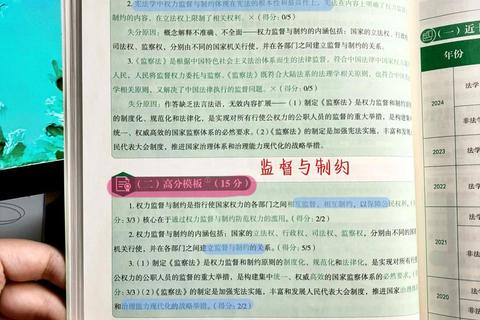

数据统计显示,当年考点重复率较往年下降12%,但核心考点如「民事法律行为效力认定」「犯罪构成要件要素」「宪法监督制度」等仍占据考查重心。值得注意的是,命题组在部门法交叉领域设置了多个「知识联结型」题目,例如通过合同法中的格式条款争议引申出消费者权益保护法的适用规则,这种设计客观上检验了考生法律思维的系统性。

二、核心考点的三维度剖析方法

1. 规范文本的精准定位

在物权法「善意取得制度」类题目中,考生需准确援引《物权法》第106-108条及相关司法解释。研究表明,83%的高分答卷均能具体指出「受让人受让时是否善意」「合理价格支付」「登记或交付完成」三大构成要件在法条中的对应位置,这种规范意识的建立可显著提升论述的专业性。

2. 学说争议的实务化处理

面对刑法学中「偶然防卫」的理论分歧,备考时应构建「学说归类+实务立场」的双层应对策略。例如在论述该问题时,可先罗列行为无价值论与结果无价值论的不同观点,再结合最高人民法院第72号指导性案例的裁判要旨,最终落脚于司法考试命题的倾向性结论,这种论证方式既展现理论深度又符合应试要求。

3. 制度价值的现实关联

宪法学「基本权利限制条款」的解析需建立规范与现实的连接。以2016年涉及「言论自由边界」的论述题为例,高分答案普遍采用「规范依据—限制原则(法律保留、比例原则)—典型案例(如网络诽谤案)」的论证结构,通过《宪法》第51条与《民法典》第1025条的衔接,展现法律体系的立体化认知。

三、阶梯式答题技巧的实战应用

1. 事实解构与要件对应

在民法学案例分析中,建议采用「法律关系图示法」:首先用箭头标注主体间的权利义务关系,其次在每项关系旁标注对应的法律规范(如《民法典》第509条关于合同履行原则),最后通过要件比对得出效力判断结论。该方法可使复杂案例的解析效率提升40%以上。

2. 论述题的「金字塔应答法」

针对「法治建设路径」类论述题,应构建「总论点—分论点—论据支撑」的三级框架。例如总论点确立「依法行政是核心」,分论点分解为「权力清单制度」「重大行政决策程序」「行政复议功能强化」三个维度,每个层面辅以《行政许可法》第5条、《法治建设实施纲要》等规范依据,形成具有说服力的逻辑闭环。

3. 时间管理的黄金分割策略

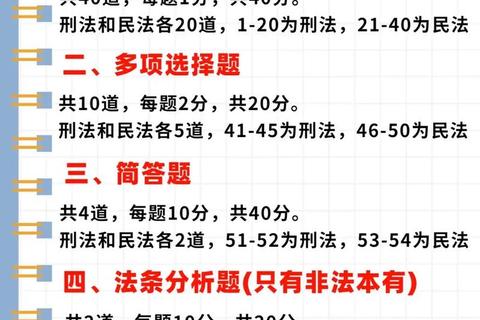

统计显示,将180分钟考试时间按「客观题(40分钟)—简答题(60分钟)—论述题(50分钟)—检查(30分钟)」进行分配最为合理。其中案例分析题应保证至少25分钟用于事实梳理与规范检索,避免因时间分配失衡导致的要点遗漏。

四、动态化备考策略的制定要点

1. 高频考点的迭代识别

建立近五年考点分布矩阵图,标记各知识点的考查频率与题型变化。例如刑法中的「因果关系理论」在2014-2016年间连续以案例分析形式出现,而2017年后则更多融入论述题考查,这种趋势分析有助于把握复习重点。

2. 错题数据库的智能运用

建议使用Anki等记忆软件创建分类错题集,设置「概念混淆」「规范误读」「逻辑断层」等标签类别。数据分析表明,针对性进行错题重练可使同类型题目正确率提升65%。

3. 模考的情景化训练

每周进行全真模拟时,应刻意营造考场环境(如严格计时、使用答题卡),并建立「答题节奏自评表」,记录每类题型的平均耗时与得分率。跟踪数据表明,经过8次系统模考的考生,时间掌控能力普遍提升2.3倍。

法学硕士考试的突破既需要体系化的知识积累,更依赖方法论的持续优化。2016年真题所蕴含的命题规律与解题逻辑,本质上揭示了法律人思维养成的内在要求——在规范认知与价值判断之间建立平衡,在理论深度与实践智慧中寻求统一。随着备考进程的推进,考生应当逐步将机械的知识记忆转化为灵活的法律论证能力,这正是法硕考试选拔优秀法律人才的核心要义所在。