在考研数学的备考过程中,习题集的选择往往直接影响复习效率和最终成绩。张宇的《1000题》作为热门备考资料,其题目来源与真题的关联性、难度对比及实际训练价值,始终是考生关注的焦点。本文将从题目设计逻辑、与真题的契合度、适用人群及备考策略等维度展开分析,为考生提供多维度的参考依据。

一、张宇1000题的题目来源与设计逻辑

张宇《1000题》的题目并非直接照搬历年考研真题,而是以真题的命题规律为基础,结合教学经验进行改编和原创设计。其核心目标是帮生掌握数学知识的底层逻辑,并通过高仿真题目提升解题能力。根据资料显示,张宇团队在编写时参考了考研数学命题的“题源”,包括数学竞赛题、经典教材例题以及考研大纲的变形考点,形成了“经典性、针对性、预测性”三位一体的选题标准。

从结构上看,《1000题》将题目分为A、B、C三组,难度逐步提升:

这种分层设计使考生能够循序渐进地提升能力,避免因过早接触难题而产生挫败感。例如,在函数极限、微积分等核心章节中,《1000题》通过构造实际应用场景或结合多个定理的复合题型,深化考生对概念本质的理解。

二、与考研真题的对比分析

尽管张宇《1000题》并非真题的复现,但其与真题的关联性体现在以下三个方面:

1. 难度对比

真题的难度分布较为稳定,中档题占比约70%,而《1000题》的B组题目与这一部分高度契合。例如,在概率论与数理统计部分,《1000题》要求综合运用概率分布、期望、方差等多个概念解题,与真题中综合题的思路一致。《1000题》的C组题目难度普遍高于真题,部分题目接近竞赛水平,更适合冲击高分的考生进行拔高训练。

2. 题型覆盖

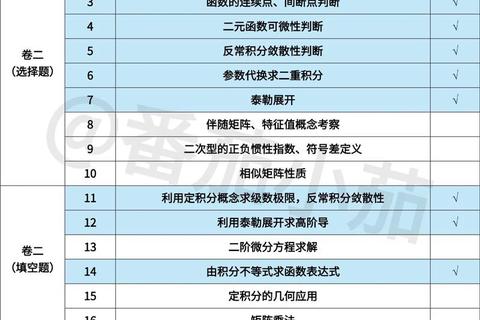

真题的题型以计算题为主,辅以证明和概念辨析题,而《1000题》通过多样化的题型设计(如选择题的快速判断、填空题的精确计算、解答题的逻辑表达)全面覆盖考试要求。例如,其高数章节中的“构造函数”类题目,与真题中利用中值定理证明存在性的题型异曲同工。

3. 命题风格差异

真题注重基础知识的灵活运用,而《1000题》更强调解题技巧的拓展。例如,真题中关于极限的计算通常通过等价无穷小或泰勒展开即可解决,而《1000题》可能引入参数变量或结合积分定义增加复杂度。这种差异要求考生在训练时注意区分“技巧性练习”与“应试能力培养”的边界。

三、张宇1000题的适用人群与使用策略

1. 适用人群

2. 备考建议

四、与其他习题集的协同使用

为弥补《1000题》部分题目偏难、题型单一的局限,可结合以下资料进行补充:

1. 李林880题:题型更贴近真题风格,适合基础薄弱者巩固常规考点。

2. 李永乐660题:专注选填题训练,提升解题速度和准确率。

3. 真题套卷:用于模拟实战,熟悉考试节奏与命题趋势。

例如,考生可在早晨用《1000题》训练综合题,下午用660题强化选填技巧,晚间通过真题套卷进行全真模拟,形成“输入-输出-反馈”的闭环学习模式。

五、结论

张宇《1000题》通过模拟真题命题逻辑、拓展解题技巧,成为考生突破高分瓶颈的重要工具。尽管其部分题目难度超越真题,但通过合理规划使用阶段、结合真题查漏补缺,仍能显著提升应试能力。对于志在冲击985高校或数学要求较高的专业的考生,《1000题》的强化价值不可替代;而基础较弱者需谨慎选择,优先夯实基础后再进行针对性训练。最终,考研数学的成功离不开对知识本质的理解、对真题规律的把握,以及持之以恒的刻意练习。