内科学考研是医学研究生选拔的重要环节,其知识体系庞大且与临床实践紧密关联,对考生的综合能力提出较高要求。 如何在有限时间内精准把握高频考点、构建高效复习路径,成为考生脱颖而出的关键。本文将从高频考点的分布规律、科学复习策略的设计逻辑以及常见备考误区的规避方法三方面展开系统解析,助力考生实现备考效率与知识深度的双重突破。

一、高频考点的分布规律与核心命题逻辑

内科学考研真题的命题始终围绕“疾病诊疗思维”与“基础知识整合”两大核心展开。通过分析近十年真题可发现,心血管系统疾病(如心力衰竭、冠心病)、呼吸系统疾病(如COPD、肺炎)及消化系统疾病(如肝硬化、消化性溃疡)占据考点总量的60%以上。这些章节不仅要求考生掌握疾病的病理机制、临床表现与诊断标准,还需理解不同治疗方案的适用场景与最新指南更新。例如,2023年真题中关于“急性ST段抬高型心肌梗死溶栓治疗禁忌证”的考点,即融合了病理生理学与临床决策能力的双重考察。

值得注意的是,鉴别诊断与并发症分析成为近年命题的隐性重点。例如,慢性肾脏病与高血压的相互作用机制、糖尿病微血管病变的多元表现等题目,均要求考生具备横向串联知识的能力。建议考生以《内科学》教材目录为框架,结合历年真题标注高频章节,建立“核心疾病+关联病理”的双层复习模型。

二、科学复习策略的三大实施阶段

1. 基础夯实阶段:构建系统性知识网络(建议时长:2-3个月)

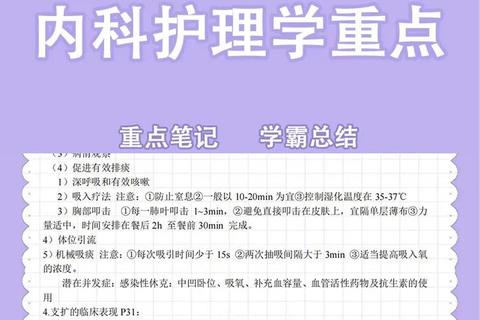

此阶段需以教材为核心,采用“模块化学习法”突破重点章节。例如,针对呼吸系统疾病,可按照“病因→病理变化→临床表现→辅助检查→治疗原则”的逻辑链条整理笔记,同时标注易混淆概念(如社区获得性肺炎与医院获得性肺炎的病原体差异)。推荐使用思维导图工具将零散知识点整合为可视化框架,例如将心脏瓣膜病的病理特征与听诊区杂音特点进行关联记忆。

2. 真题驱动阶段:强化应试思维与答题技巧(建议时长:1-1.5个月)

历年真题是把握命题趋势的最佳素材。建议采用“三步训练法”:第一遍限时模拟,检测知识盲区;第二遍针对错题进行知识点溯源,例如某道关于肝硬化腹水治疗的错题,需重新梳理《指南》中利尿剂使用原则与血清钠浓度的关联性;第三遍进行同类考点归纳,如将涉及“高血压急症”的历年试题集中对比,总结药物选择与降压速度的共性规律。此阶段可同步整理“高频考点速记手册”,收录易错实验室指标(如BNP、肌钙蛋白的临床意义)及常考数值类考点(如CKD分期标准)。

3. 冲刺提升阶段:模拟实战与薄弱环节突破(建议时长:0.5-1个月)

通过全真模拟考试暴露时间分配与心态调控问题,同时针对前期标记的薄弱章节进行定向强化。例如,若内分泌系统真题正确率偏低,可重点复盘糖尿病酮症酸中毒与高渗性昏迷的鉴别诊断表。此阶段需注重“临床思维模拟”,例如面对“发热待查”病例分析题时,需系统演练从病史采集、鉴别诊断到治疗方案制定的完整逻辑链。

三、备考常见误区与针对性优化方案

误区1:盲目追求题海战术,忽视知识体系的深度整合

部分考生陷入“刷题越多=得分越高”的认知偏差,导致对相似考点重复训练,却未建立跨章节的知识关联。解决方案:采用“错题溯源法”,将每道错题关联至教材具体章节,并标注其考察的能力维度(如记忆类、分析类或应用类),以此动态调整复习重心。

误区2:重记忆轻理解,缺乏临床场景迁移能力

机械背诵实验室检查标准值而忽视其病理意义,或死记治疗药物名称却不理解适应症选择依据,此类问题在病例分析题中极易失分。建议通过虚拟临床案例库(如《内科临床思维十讲》)进行情境化学习,例如分析一例“呼吸困难”患者时,需综合运用心肺查体、影像学及血气分析数据进行鉴别诊断。

误区3:时间管理失衡,忽视生理节律与心理调节

连续高强度复习易导致边际效益递减。科学方案强调“碎片化记忆+整块化突破”的结合:利用早晨记忆黄金期背诵药理学数据,下午进行病例分析专项训练,晚间则以错题复盘为主。每周预留半日进行户外运动或冥想,避免焦虑情绪的累积影响复习效能。

以战略思维实现备考效能最大化

内科学考研的本质是对医学知识整合能力与临床思维成熟度的综合考察。考生需以高频考点为锚点,通过阶段性复习策略将庞杂知识转化为可操作的应试能力,同时警惕低效备考模式的潜在风险。值得注意的是,真正的竞争优势不仅源于知识储备量,更取决于在复杂临床情境中快速提取关键信息、做出逻辑推演的思维能力。建议考生在冲刺阶段预留10-15天进行“考点优先级排序”与“个性化弱项攻坚”,最终实现从知识积累到应试得分的质变跨越。