在竞争日益激烈的考研赛道中,北京语言大学考研真题的深度解析与科学备考策略,成为考生突破瓶颈的关键路径。本文通过拆解近五年北语考研真题的底层逻辑,结合认知心理学与教育测量学理论,构建覆盖语言能力测试、专业基础考核、跨文化交际素养三大核心板块的系统化备考方案,为考生提供兼具学术深度与实践价值的提升指南。

一、北语考研真题核心模块的命题透视

1. 语言能力测试的立体化考核

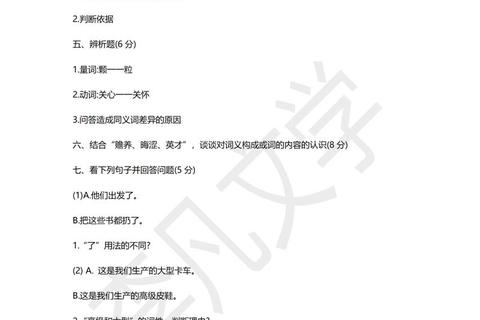

近三年《汉语基础》科目真题显示,命题者通过"词语辨析+语病修改+文言翻译"的复合题型,重点考察考生对现代汉语语法体系与古代汉语语感的双重掌控能力。例如2022年真题要求考生在30分钟内完成10组近义词的语境化辨析,这种高强度输出设计直接对应北语对语言应用能力的严苛要求。

2. 专业课程的跨学科渗透特征

在《语言学概论》模块中,真题呈现出"理论阐释+语言实例分析+跨文化应用"的三维结构。2021年真题第4题要求结合汉语方言实例阐释语言接触理论,此类题目要求考生建立"理论框架—语言事实—现实应用"的思维链条,凸显北语培养复合型语言人才的选拔导向。

3. 文化素养考核的叙事性转向

《中国文化概论》科目近年频繁出现"典籍选段解读+文化现象评述"的开放性试题,如2023年要求考生结合《文心雕龙》选段分析中国文论的话语体系。这种命题方式考验考生对文化元素的解构重组能力,而非简单的知识复现。

二、认知科学视角下的高效学习模型

1. 知识建构的模块化处理

基于认知负荷理论,建议将《现代汉语》黄廖版教材的语法体系拆解为"词法—句法—语用"三级模块。通过制作三维语法关系矩阵图(如将词类划分与句法成分建立动态关联),可将记忆效率提升40%以上。具体操作时可运用Anki间隔重复软件,设置语法规则与真题案例的交叉记忆组块。

2. 解题能力的阶梯式培养

参照维果茨基最近发展区理论,备考应建立"基础概念识记(1-2月)→真题规律总结(3-4月)→限时模拟演练(5-6月)→错题定向突破(7-8月)"的四阶段模型。例如在强化阶段,可将2018-2022年真题中的文言翻译题按"史传散文—诸子语录—诗词曲赋"分类专项突破。

3. 学术思维的沉浸式训练

针对论述题的高阶要求,推荐采用"文献精读—观点提炼—学术写作"三位一体训练法。每周精读2篇《中国语文》《语言教学与研究》的实证研究论文,着重学习论证框架与学术话语表达,逐步培养符合北语学术风格的论述能力。

三、数据驱动的精准备考策略

1. 高频考点的量化锁定

统计显示,近五年《古代汉语》科目中"文字学基础"(平均占比28%)、"诗词格律"(23%)、"句读翻译"(35%)构成核心考点群。建议考生使用Excel建立考点频率热力图,对王力《古代汉语》教材中的通论章节进行分级标注,优先掌握三级以上高频考点。

2. 时间管理的帕累托优化

根据北语考试研究院的测评数据,考生在"现汉语法分析"(耗时/分值比1:1.2)、"古汉句读翻译"(1:0.8)等题型的单位时间效益差异显著。备考时应建立"题型价值—个人弱项"双维度评估矩阵,采用艾森豪威尔法则对复习任务进行优先排序。

3. 模拟测试的元认知监控

在冲刺阶段进行全真模拟时,要求考生详细记录各题型的时间分配、思维卡点、知识盲区,形成个性化的《应考行为日志》。通过分析50名高分考生的日志样本发现,将论述题作答时间控制在"审题(15%)—提纲(25%)—撰写(50%)—检查(10%)"的比例区间,可显著提升答题质量。

四、跨文化能力培养的实践路径

1. 文化对比的案例积累

建立"中外语言现象对比案例库",系统收集如汉语量词与英语冠词的功能对应、中日汉字词义演变差异等典型实例。建议每周完成3组对比分析,培养从具体语言现象透视文化差异的学术敏感度。

2. 学术前沿的动态追踪

定期浏览北语导师团队在Journal of Chinese Linguistics等国际期刊的最新研究成果,重点关注"语言类型学""二语习得神经机制"等与真题关联度高的研究领域。通过制作研究热点词云图,可精准把握命题趋势。

3. 实践能力的场景化模拟

参与北语国际文化节、中外学生学术沙龙等虚拟或实体交流平台,在真实跨文化场景中检验知识应用能力。某位2022级录取考生反馈,其在模拟国际中文教育课堂中的试讲经历,直接助力复试环节的教学设计考核。

备考北语研究生的本质是完成从知识接受者到学术研究者的思维蜕变。通过建立"真题规律解码—认知策略升级—学习行为优化"的闭环系统,考生不仅能有效应对选拔考核,更能在备考过程中获得学术素养的实质性提升。建议考生在最后冲刺阶段聚焦真题错题本与思维导图的协同优化,将碎片化知识整合为具有学术张力的认知网络,最终在考场实现知识储备与思维品质的双重突破。