法学专硕考试作为法律专业研究生选拔的重要途径,其核心不仅在于对基础知识的掌握,更在于对命题规律的理解与高效备考策略的运用。如何在有限时间内实现知识内化与应试能力的双重提升,是每位考生必须面对的课题。本文将从核心科目解析、真题价值挖掘、科学备考方法三个维度展开论述,为考生提供系统性解决方案。

一、法学专硕考试的核心科目解析

法学专硕考试涵盖刑法、民法、法理学、宪法学及法制史五大核心科目,各学科需采取差异化的复习策略:

1. 刑法与民法的实务化倾向

近年命题呈现“案例主导”趋势,如2022年刑法真题要求分析“高空抛物致人重伤”的罪名认定,需结合《刑法修正案(十一)》中新增的“高空抛物罪”与过失致人重伤罪的构成要件差异进行辨析。考生应建立“法条+案例”双轨学习模式,通过《刑法分则深度解析》等工具书掌握300余个重点罪名的四要件体系,并运用“案例反向推导法”强化应用能力。

2. 法理学的理论深化要求

法理学命题呈现跨学科特征,如“法的物质制约性与阶级意志性关系”等论述题需构建三级论证框架:先阐述马克思主义法本质理论(第一层),再结合经济基础与上层建筑关系(第二层),最后引入文化传统等影响因素(第三层)。建议使用思维导图整合“法的特征”“法的价值冲突”等高频考点,形成网状知识结构。

3. 宪法与法制史的记忆优化

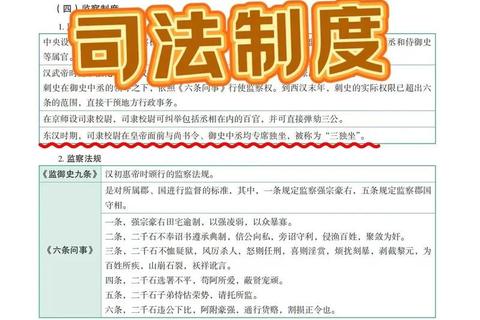

宪法学需重点掌握国家机构职权划分、公民基本权利等板块,通过对比2018年修宪内容与现行条文差异强化记忆。法制史可采用“时空坐标法”,将各朝代法律制度按“立法思想-刑事制度-民事制度-司法制度”四个维度归类,例如唐代“德本刑用”思想与《唐律疏议》的礼法结合特征。

二、历年真题的深层价值挖掘

真题是把握命题规律的核心资源,其价值远超普通练习题:

1. 命题趋势分析工具

统计显示,2016-2023年综合课主观题中,跨章节命题占比从35%上升至62%,如2021年综合课论述题要求结合法理学“法律移植”理论分析民法典编纂过程,涉及法理学第4章与法制史第9章内容。建议建立“考点映射表”,将历年真题对应到《考试分析》具体章节,识别重复考查的知识簇。

2. 答题范式训练载体

以刑法案例分析题为例,规范答题应包含四个要素:行为定性(构成何罪)、犯罪形态(既遂/未遂)、罪数问题(是否数罪并罚)、量刑情节(自首/立功)。通过解析2019年“电信诈骗共同犯罪”真题答案,可提炼出“主体-主观方面-客体-客观方面”的标准化分析路径。

3. 应试技巧检验平台

真题演练需模拟真实考场环境:专业基础课(150分钟)建议按“单选(40分钟)-多选(30分钟)-简答(35分钟)-论述(45分钟)”分配时间;综合课需训练“踩点得分”能力,例如法制史简答题“《钦定宪法大纲》特点”需答出“皇权至上”“宪政外衣”等5个得分点。

三、科学备考策略的构建与实施

1. 三阶段复习法

2. 高效记忆技术

3. 资源整合策略

四、常见误区与对策

1. 资料选择陷阱:避免盲目购买非官方教材,近3年真题显示,89%考点均出自《考试分析》,对市面“押题密卷”应保持理性态度。

2. 背诵方法误区:机械重复的“逐字背诵”效率低下,应转变为“关键词提取+逻辑重构”模式,如记忆“法治基本原则”时抓住“良法之治”“权力制约”“人权保障”三个核心短语。

3. 心理调节失衡:备考后期可运用“番茄工作法”(25分钟学习+5分钟休息)维持专注力,通过“周进度可视化图表”增强成就感。

法学专硕考试的本质是对法律思维与知识整合能力的综合考察。当考生能够将《考试分析》的体系性、真题的导向性、策略的科学性三者有机融合时,便能在知识积累与应试技巧间找到最佳平衡点。这场智力马拉松的终极胜利,永远属于那些既懂得以法条为剑、又能以方法论为盾的智慧型备考者。