中医综合考试作为中医学专业研究生入学的重要关卡,既是理论基础的试金石,也是临床思维的练兵场。如何在有限时间内高效备考并掌握核心考点,成为考生关注的焦点。本文将从真题的命题规律、核心考点的解析方法、备考策略的制定及常见误区规避等方面展开分析,为考生提供一套科学、系统的复习方案。

一、中医综合真题的命题规律与价值

1. 真题的“风向标”作用

中医综合考试涵盖中医基础理论、中药学、方剂学、诊断学、内科学及针灸学六大模块,历年真题的命题方向呈现以下特点:

基础理论深度化:阴阳五行、脏腑经络等基础概念不再停留于简单记忆,而是强调与临床案例的结合。例如,2025年真题中要求考生根据“肝阳化风”的病机分析眩晕患者的治疗原则,需综合《中医基础理论》的脏腑学说和《中医内科学》的辨证论治方法。

方剂配伍综合化:方剂组成与功效的考察趋向灵活。如小柴胡汤中“柴胡-黄芩”的药对作用,需结合《伤寒论》的六经辨证思想,理解其和解少阳的核心机制。

中西医结合趋势:近年真题中频繁出现现代医学诊断技术与中医辨证结合的题目,如根据血常规异常结果判断患者气血状态。

2. 真题的复习价值

查漏补缺:通过真题演练可快速定位薄弱环节。例如,中药学中相似药物的鉴别(如南五加与北五加的利水功效差异)常为易错点。

把握命题节奏:真题的题型分布(如A型题侧重基础,X型题注重综合应用)可帮生调整答题策略。

二、核心考点解析:从理论到临床的贯通

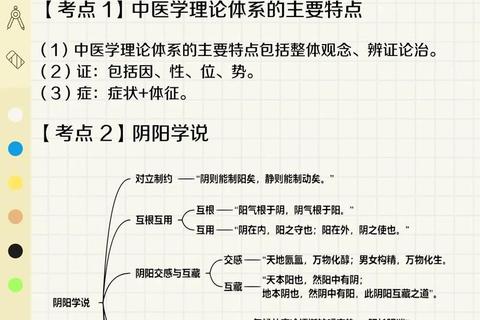

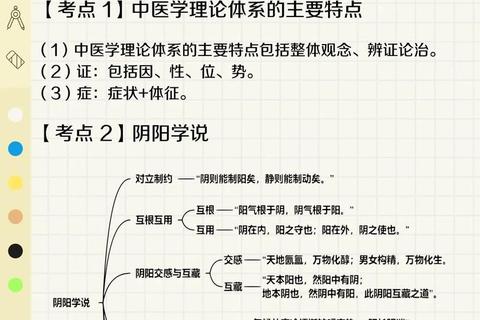

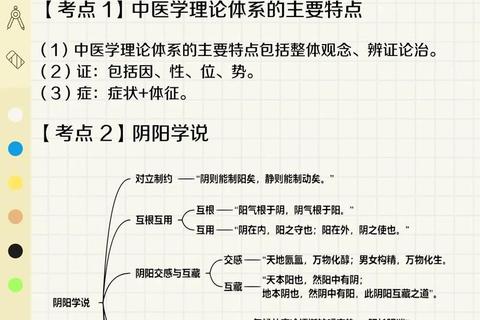

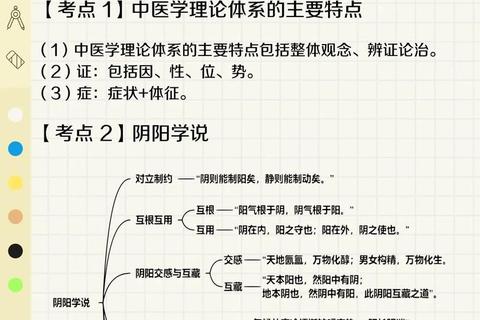

1. 中医基础理论:构建知识框架的基石

脏腑学说:需重点掌握“肝肾同源”“心肾相交”等脏腑关系的临床意义。例如,肾阴虚导致的“眩晕”与肝阳上亢的鉴别要点在于是否伴随腰膝酸软与舌红少苔。

病因病机:六淫致病特点中,湿邪的“重浊黏滞”常与脾胃病、水肿关联,需结合《金匮要略》的治湿方剂(如平胃散)进行横向总结。

2. 中药与方剂学:精准记忆与灵活运用

中药功效分类:清热解中,金银花与连翘均能透热转气,但前者偏于疏散风热,后者长于消痈散结。

方剂配伍规律:以补益剂为例,四君子汤侧重健脾益气,而补中益气汤则通过升提阳气治疗中气下陷,二者的药物组成差异(如是否含升麻、柴胡)需重点记忆。

3. 临床学科:辨证论治的实练

内科病证:以“胸痹”为例,需区分心血瘀阻与痰浊闭阻的证型特点。前者以刺痛、舌紫暗为特征,后者以胸闷苔腻为主,分别选用血府逐瘀汤与瓜蒌薤白半夏汤。

针灸选穴:治疗头痛需根据疼痛部位循经取穴,如巅顶痛属厥阴经,取百会配太冲;偏头痛属少阳经,取率谷配外关。

三、高效备考策略:科学规划与资源整合

1. 三阶段复习法

基础阶段(1-2个月):以教材为核心,结合思维导图梳理知识框架。例如,绘制“五行-五脏-五体”关联图,强化整体观念。

强化阶段(1个月):横向对比易混淆知识点。如“肝阳化风”“热极生风”“血虚生风”的病机与治法差异,可通过表格归纳。

冲刺阶段(15天):限时模拟真题,分析错题原因。建议将错题按模块分类,并标注相关考点,形成个性化复习清单。

2. 工具与资源推荐

真题解析资料:优先选择附带考点标注的真题集,如《金英杰医学真题精析》对高频考点的归纳极具参考价值。

数字化学习:利用APP进行碎片化复习,如“中医宝典”中的方剂配伍游戏可提升记忆趣味性。

3. 常见误区规避

盲目刷题:切忌追求题量而忽视质量。每套真题需完成“做题-纠错-回归教材”三步,确保知识点彻底消化。

忽视临床思维:死记硬背无法应对案例分析题。建议通过模拟诊疗练习(如根据主诉推导证型)培养辨证能力。

四、未来命题趋势与备考建议

随着中医现代化进程加速,考试将更注重中西医结合与临床实践能力。考生需关注以下方向:

1. 整合医学知识:如用中医理论解释现代检查指标(如血脂异常与痰湿证的关系)。

2. 强化人文素养:《医学人文精神》新增考点涉及医患沟通与决策,需结合案例理解。

中医综合考试既是挑战,亦是机遇。通过真题的精研、考点的贯通与策略的优化,考生可构建起扎实的知识体系与敏捷的临床思维。正如《黄帝内经》所言:“知其要者,一言而终;不知其要,流散无穷。”唯有把握规律、科学备考,方能在考场上从容应对,迈向更高的学术殿堂。