遗传学作为生命科学的核心分支,其基本原理不仅是高考生物的重点,更是理解生命现象的关键。在遗传学体系中,基因分离定律与显隐性关系的判断既是基础,也是高频考点。本文将从理论框架到解题策略,系统解析这两类题型的核心逻辑与实战技巧,帮助学生突破思维瓶颈。

一、基因分离定律的理论基础与验证方法

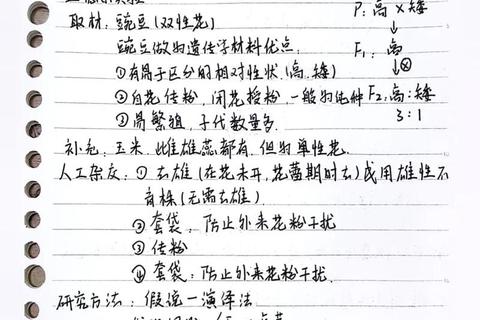

基因分离定律揭示了等位基因在形成配子时的独立分配规律,其核心在于等位基因的分离与重组。孟德尔通过豌豆实验提出假说:体细胞中遗传因子成对存在,形成配子时彼此分离,受精时随机结合。现代遗传学将其总结为减数分裂中同源染色体的分离导致等位基因的独立性。

验证该定律的经典方法包括:

1. 测交法:将待测个体与隐性纯合子杂交,若子代显隐性状比例接近1:1,则证明待测个体为杂合子。例如,红花豌豆(Aa)与白花豌豆(aa)测交,子代红花与白花比例为1:1。

2. 自交法:杂合体自交后,若子代出现3:1的性状分离比,则验证分离定律。如Aa自交后代中显性性状占75%,隐性占25%。

3. 花粉鉴定法:通过观察杂合体产生的花粉类型(如水稻非糯性与糯性花粉遇碘显色差异),直接验证配子类型的1:1比例。

二、显隐性关系的判定逻辑与题型

显隐性关系的判断是遗传题的首要步骤,常见方法包括:

1. 性状分离法:若杂交子代出现性状分离,则分离出的性状为隐性。例如,纯合红花与白花豌豆杂交,若F1自交后出现白花,则白花为隐性。

2. 杂交实验法:两相对性状个体杂交,若子代仅表现一种性状,则该性状为显性。如纯合高茎与矮茎豌豆杂交,F1全为高茎,说明高茎显性。

3. 假设反推法:先假设某一性状为显性,通过后代性状是否符合预期验证假设。例如,若某植物红花与白花杂交后代全为粉花,则可能为不完全显性。

典型例题解析:

例题1(显隐性判断):某植物红花与白花杂交,F1全为粉花,F1自交后F2出现红花、粉花、白花比例为1:2:1。此现象表明显隐性关系为?

解析:此题为不完全显性案例。F1表现中间性状,F2性状分离比为1:2:1,说明显性纯合(AA)与隐性纯合(aa)表型不同,杂合体(Aa)表现为中间型。

三、高频题型分类与解题策略

(一)显隐性综合题型

此类题目常结合特殊遗传现象,如不完全显性、共显性、从性遗传等。解题时需注意:

例题2(特殊显性):人类ABO血型系统中,IA与IB为共显性,i为隐性。若父母血型分别为AB型和O型,子女可能血型为?

解析:父(IAIB)×母(ii)→子女血型为A型(IAi)或B型(IBi),概率各50%。

(二)基因型推断题型

1. 纯合子鉴定:

2. 亲子代基因型互推:

(三)概率计算与交配方式

1. 自交与自由交配的区别:

2. 配子法应用:计算复杂交配问题时,先分析亲本产生的配子类型及比例,再结合棋盘法推导子代基因型。

四、易错点分析与教学建议

1. 显隐性误判:忽视特殊遗传现象(如从性遗传)导致逻辑错误。建议教学中引入多案例对比,强化条件判断意识。

2. 自交与自由交配混淆:可通过数学模型(如哈迪-温伯格定律)对比两者基因型频率变化差异。

3. 配子致死问题:若某基因型配子无法存活,需重新计算有效配子比例。例如,若Aa个体产生的a配子50%致死,则实际配子比例为A:a=2:1。

教学策略优化:

基因分离定律与显隐性关系的掌握程度直接决定遗传题的解题效率。通过理论深化、题型归纳与策略优化,学生可系统构建遗传思维框架。教师在教学中需注重概念辨析与实练的结合,将抽象原理转化为可操作的解题工具,最终实现从知识记忆到能力迁移的跨越。