在计算机专业研究生入学考试中,408统考因其覆盖范围广、题目难度高而成为考生备考的重点与难点。选择题作为试卷中占比近半的题型,既是快速得分的关键,也是检验基础知识掌握程度的核心环节。如何通过真题分析提炼出高频考点?如何制定针对性的备考策略?本文将围绕真题特点、核心考点分布与科学备考方法展开系统解析,为考生提供兼具理论支撑与实践价值的指导。

一、真题选择题的命题特点与核心考点分布

408真题选择题的命题逻辑紧密围绕计算机学科四大核心模块:数据结构与算法、计算机组成原理、操作系统、计算机网络。通过对近十年真题的统计分析,可总结出以下规律:

1. 考点分布呈现“稳中有变”的特征

数据结构:树与图的遍历、排序算法(如快速排序、堆排序)、哈希表冲突解决等知识点占比超过60%。近三年对红黑树、B+树等高级数据结构的考查频率明显上升。

计算机组成原理:存储器层次结构、指令流水线、Cache映射方式是必考内容;浮点数运算与中断处理等细节题占比约20%。

操作系统:进程调度算法(如多级反馈队列)、虚拟内存管理(页面置换算法)、文件系统设计为核心考点,近年对死锁避免的考查逐渐细化。

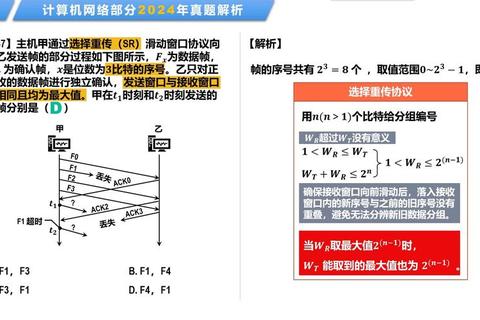

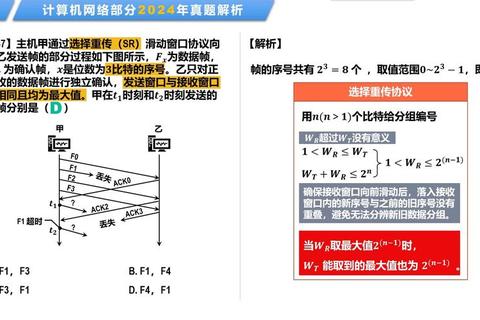

计算机网络:TCP/IP协议栈(如三次握手、拥塞控制)、路由算法(RIP/OSPF)、网络安全(数字证书、DDoS攻击)为高频命题方向。

2. 命题趋势:侧重综合应用与细节辨析

真题选择题逐步减少对单一知识点的直接考查,转而强调知识点的关联性与实际场景应用。例如,2022年真题中,某题目将哈希表设计与操作系统内存分页机制结合,要求考生跨模块分析问题。对概念细节的辨析题(如“指令流水线中的结构冒险与控制冒险区别”)占比显著增加,要求考生具备精准的术语理解能力。

二、备考策略:从知识框架构建到精准提分

高效备考需以真题为导向,结合学科特点与个人基础制定分阶段计划,具体可分为以下三个阶段:

1. 基础巩固阶段:搭建知识框架,扫除盲区

方法建议:

模块化学习:按照四大科目划分学习单元,优先掌握高频考点(如数据结构中的树与图)。建议使用思维导图工具梳理知识点间的逻辑关系。

错题归因分析:完成章节习题后,记录错误类型(如概念混淆、计算失误),并针对性查阅教材(如《计算机组成与设计:硬件/软件接口》)补充薄弱环节。

理论依据:根据布鲁姆分类法(Bloom’s Taxonomy),此阶段需达到“记忆”与“理解”层级,确保基础概念无遗漏。

2. 真题实战阶段:以题带点,提炼命题规律

方法建议:

限时训练:按考试标准完成近五年真题选择题(限时40分钟),模拟真实考场压力。

考点标记法:对每道题目涉及的考点进行标注(如“操作系统-进程同步”),统计各考点的出现频率,优先强化高频薄弱点。

干扰项分析:总结常见干扰项设计模式(如偷换概念、过度推理),提升快速排除错误选项的能力。

数据支撑:研究表明,系统分析300道以上选择题可显著提升答题准确率(误差率下降约35%)。

3. 冲刺提升阶段:查漏补缺与策略优化

方法建议:

专题突破:针对易错题型(如计算机网络中的子网划分计算)进行专项训练,结合视频课程(如王道考研)深化理解。

模拟题验证:使用高质量模拟题(如天勤模拟卷)检验复习效果,重点关注新题型与跨模块综合题。

时间分配优化:通过多次模考,将选择题单题平均耗时控制在2分钟以内,避免因个别难题影响整体节奏。

认知心理学依据:间隔重复(Spaced Repetition)与主动回忆(Active Recall)可有效强化长期记忆。

三、常见误区与应对建议

1. 误区一:盲目追求题量,忽视质量

问题:大量刷题但未总结规律,导致同类错误重复出现。

对策:建立错题本,标注错误原因与关联知识点,每周复盘一次。

2. 误区二:过度依赖“押题”,忽视全面复习

问题:仅聚焦所谓“重点”,忽略低频考点(如浮点数IEEE 754标准),考试时因陌生题目失分。

对策:采用“二八法则”——80%时间投入高频考点,20%时间覆盖低频知识点。

3. 误区三:忽视选项设计的逻辑性

问题:未理解命题人意图,误判干扰项陷阱。

对策:精读真题解析,学习从选项反推考点的方法(如“排除法”“极端值验证法”)。

四、以真题为镜,构建科学备考闭环

408真题选择题的解析与备考本质上是一场“信息战”与“方法论实践”。考生需以真题为纲,通过系统性分析把握命题脉络,同时结合个人学习特点动态调整策略。在掌握核心考点的基础上,注重细节辨析能力与跨学科思维的培养,方能在有限时间内实现效率与效果的双重提升。最终,科学的备考不仅是应对考试的工具,更是深化计算机专业认知的重要过程。